Résumé

Cet article a pour but d’analyser les rouages de la mémoire, individuelle et collective, dans l’univers narratif des romancières guadeloupéennes Simone Schwarz-Bart et Gisèle Pineau, d’une part, et de la Martiniquaise Michelle Maillet, d’autre part. Plus concrètement, nous tenterons de voir quels sont les mécanismes déclencheurs de l’épiphanie mémorielle (c’est-à-dire, du processus de récupération des souvenirs, positifs ou bien déceptifs) subie par les héroïnes de trois romans clés dans les parcours respectifs de ces écrivaines capitales au sein du panorama antillais contemporain. À savoir : Un plat de porc aux bananes vertes (1967), de Simone (et André) Schwarz-Bart ; L’Espérance-macadam, de Gisèle Pineau (1995) ; et L’Étoile noire de Michelle Maillet (1989).

Introduction

Les trois romans dont nous proposons, pour l’occasion, une lecture comparative (Un Plat de porc aux bananes vertes1, paru en 19672, de Simone Schwarz-Bart ; L’Espérance-macadam3, paru en 19954, de Gisèle Pineau ; et L’Étoile noire5, paru en 19896, de Michelle Maillet) donnent à entendre des voix de femmes antillaises ayant souffert de multiples violences patriarcales dans leurs périples diasporiques. Ces personnages féminins se trouvent de la sorte en pleine recomposition intime et, par conséquent, au coeur d’une profonde quête identitaire. Cette recherche passe, de façon incontournable, par la révision et par la réhabilitation scripturale de leurs passés respectifs. Les souvenirs de ces passés se déclenchent fondamentalement, comme nous le verrons par la suite, grâce au pouvoir évocateur de certains espaces et de certains sons, que nous étudierons par la suite.

Ainsi, nous consacrerons une première partie de notre réflexion à la considération de la nature salutaire de l’écriture pour les héroïnes de ces romans. Le deuxième mouvement de notre travail portera sur le pouvoir évocateur et mémoriel des espaces dans les dits récits. Pour finir, nous analyserons comment certains sons peuvent aussi déclencher la récupération du temps perdu – c’est-à-dire l’épiphanie – chez les protagonistes : Mariotte, Angela et Sidonie.

Dans le cas de la vieille Mariotte, protagoniste de UPPABV, la récupération littéraire du paradis perdu de l’enfance martiniquaise s’avère indispensable afin de résister à la désolation du temps présent alors que la protagoniste se trouve recluse dans un hospice parisien, en proie la maladie et à la mort imminente.

Pour sa part, Angela, la victime adolescente de Pineau, creuse de manière créative dans ses souvenirs d’enfant violée par son propre père par une nuit de cyclone, dans le but de recomposer sa propre image émiettée et de retrouver l’espoir perdu. Son écriture s’entretisse de « la fumée des contes7 » qui voile de façon volontaire les yeux de sa mère Rosette et de sa voisine Eliette, dont les rapports au récit en tant que narratrices et créatrices passeront surtout par la dite « oraliture » par ce terme d’« oraliture » nous entendons nous référer à la littérature de tradition orale, étroitement liée à l’héritage musical des peuples antillais, selon la définition faite par Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant en 19938.

Enfin, la protagoniste du récit de Maillet, Sidonie, est une jeune Martiniquaise déportée dans un camp de concentration nazi en Pologne. Elle a également recours à l’écriture afin de tenter de récupérer le temps perdu du bonheur pour dépasser sa souffrance de prisonnière et pour atteindre le salut de la postérité.

À propos de l’écriture salutaire

L’écriture constitue ainsi le premier élément basique déclencheur et fédérateur de(s) mémoire(s) dans ces trois récits de femmes et sur des femmes antillaises. L’écriture est salutaire. L’intertexte proustien, fondamental dans les trois textes, ne saurait passer inaperçu. En effet, l’écriture sera l’activité privilégiée, pour ne pas dire l’obsession de nos trois personnages (Mariotte, Angela et Sidonie). L’écriture deviendra leur canot de sauvetage, une thérapie ou un « médicament-poème9 » face à l’horreur vécue et à la possibilité effroyable d’oublier ces violences subies, ce qui reviendrait à les aggraver encore. Il nous faut donc évoquer l’horreur de l’exil, de la maladie et de la solitude, pour Mariotte ; les violences de l’exclusion sociale et de l’inceste, pour Angéla ; la torture ineffable de l’holocauste et la perte de ses enfants (Nicaise et Désiré) dans le cas de Sidonie.

Mariotte, chez Schwarz-Bart, emploie ainsi l’expression « mesure d’hygiène » pour se référer à ses journaux intimes10qui prennent souvent la forme de missives à ses ancêtres perdus ou bien à des récepteurs inconnus. La « Présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah11 » et intellectuelle Simone Veil, dans son émouvant prologue au roman de Maillet, considère la volonté d’écrire chez Sidonie comme l’« acte ultime de résistance contre l’effacement des traces du crime12 ». Cette affirmation illustre bien la dynamique de cette héroïne dans le camp de Ravensbrück : elle y écrira toujours malgré les conditions déplorables. Ainsi, elle bravera l’interdiction expresse de tenir des journaux décrétée par les autorités nazis à l’intention des prisonnières : « Un nouveau discours nous est fait par notre nouvelle blokowa : en particulier, il nous est interdit d’écrire13 ». Sidonie, en effet, écrira malgré tout et malgré tous. Elle le fera pour ses enfants, pour sa famille, pour sa terre et pour sa dignité perdues ; aussi pour lutter contre le silence historique, la souffrance extrême et l’incompréhension totale face à la barbarie. Écrire sera pour elle un mécanisme d’évasion et de légitime défense : « Ici, c’est ma seule liberté, avec mon carnet14 ». Ce carnet clandestin deviendra sa « bible15 » et chaque ligne, chaque mot consignés sur ces pages deviendront de la sorte prière révoltée et désespérée : « … j’écris. Et je prie16 ».

Dans le même sens, dans le texte de Pineau vont se succéder les références aux « cahiers transportant l’écriture d’Angela refermée sur les contes de sa manman Rosette17 ». L’écriture permet à la jeune femme ayant subi un viol, en premier lieu, d’ordonner ses souvenirs douloureux, de prendre une certaine distance avec ces derniers, de les recomposer, de les dominer et, enfin, de les métamorphoser. Angela, par sa souffrance, découvre le secret de l’alchimie littéraire. Le fait d’écrire ses blessures permet à l'être humain « de faire pousser de l’or / je ne me rappelle plus d’où », comme le disait un poème bien connu du Guadeloupéen Guy Tirolien dans son recueil Balles d’or18. Il n’est pas du tout anodin, à notre avis, que Pineau cite précisément ce poème comme incipit de son roman.

De même, il ne nous paraît pas arbitraire que LEN de Maillet s’ouvre sur une citation du livre Pigments-Névralgies(1964) du poète guyanais Léon-Gontran Damas, où il est question de rendre un tendre « hommage / à tout ce passé / à la fois simple / et composé19 ». Schwarz-Bart, pour sa part, avait choisi des vers du Cahier d’un retour au pays natald’Aimé Césaire comme épigraphe pour UPPABV : « Et voici l’homme à terre / et son Âme et comme nue20 ». Dans les trois cas, la dite volonté d’alchimie littéraire se fait explicite. Par le biais de ces vers, on annonce ainsi le rôle salutaire et épiphanique que l’écriture aura pour les trois femmes.

En ce sens, pour revenir à LEM, le fait que les cahiers qui recueillent les aveux d’Angela, entretissés des rêveries transmises par sa mère Rosette, soient trouvés et lus par celle-ci dans le lit de la jeune fille est également significatif. Mariotte ou Sidonie rangent aussi leurs journaux intimes sous le matelas de leurs lits, dans l’hospice parisien ou le camp de concentration. Le lit se dessine ainsi comme l’espace privilégié de l’écriture de soi, s’affirmant en tant que symbole plurivoque du rêve et de la souffrance, de la liberté et de l’oppression, de la vie et de la mort, de la mémoire et de l’oubli.

Ce motif renvoie à la « cathédrale » proustienne dans laquelle le lit du narrateur-protagoniste – Marcel – avait également de multiples significations symboliques et une grande importance dans le processus de récupération de la mémoire enfouie. Il y faisait allusion à l’état de semi-conscience ou de veille idéal pour l’avènement de l’épiphanie : « Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l’ordre des années et des mondes » (Du côté de chez Swann, 191321). En outre, ces lits devenus cachette des écrits clandestins de nos trois héroïnes semblent renvoyer au paradoxe de toute écriture supposée autobiographique, et plus précisément à la nature paradoxale de tout journal intime. Pour qui écrit-on quand on écrit, soi-disant, pour soi-même ? N’écrire que pour soi-même est-il vraiment possible ? Vers la fin de UPABV, lorsque la mort se fait encore plus imminente, Mariotte nous offre une réponse assez révélatrice à cette interrogation. L’orgueil créateur, la peur de la mort et de l’oubli l’emportent finalement sur la pudeur confessionnelle. Elle sort alors ses écrits de son matelas et s’apprête à les poster, en les adressant à des récepteurs inconnus :

Au fond, seule et unique solution : répartir mon travail d’écriture en pavés de six heures ; les mettre sous enveloppe ; les envoyer au diable22...

De façon analogue, la narratrice-protagoniste de LEN, qui affirmait au début de son récit n’écrire que pour témoigner de l’horreur face à elle-même, finira par céder à l’impulsion de « laisser cette trace » et de transmettre sa mémoire. Elle donnera à une amie juive du camp de concentration ce « petit carnet de moleskine » où elle consignait de façon très détaillée tout ce qu’elle endurait23.

Angela aussi, dans LEM, fera en sorte que ses écrits d’aveux finissent par être lus par sa mère Rosette. À l’approche de la mort, aux portes de l’amnésie historique, toutes ces héroïnes ressentiront ainsi le besoin d’assurer la transmission de leurs mémoires aux générations futures. Cette nécessité nous semble répondre à ce que Tzvetan Todorov appelle, dans son essai Les Abus de la mémoire, les devoirs de la « mémoire exemplaire24 », liée à la notion de communauté. En ce sens, les liens féminins s’avèrent fondamentaux pour nos trois héroïnes : elles chercheront toutes les trois à transmettre leurs récits à des femmes-soeurs. Leur mémoire exemplaire, pour reprendre les termes de Todorov, se trouve donc nécessairement liée avec l’espoir et la communauté, d’une part ; et toujours orientée vers le futur, d’autre part.

Mais l’étroit rapport salutaire entre mémoire, identité(s) et écriture entretenu par ces personnages ne constitue pas le seul aspect qui les rapproche du personnage-narrateur de La Recherche de Marcel Proust.

Toutes ces voix de femmes, de même que le Marcel proustien, se lancent dans l’écriture poussées par les signes, de plus en plus graves, de la dégradation physique, émotionnelle et intellectuelle. Elles débouchent sur la création après avoir pris conscience de façon assez dramatique du fait que le temps humain a bien des limites et que le leur est près de s’épuiser. Ces femmes écrivent donc – ou, pour mieux dire, elles s’écrivent installées dans l’urgence et le désespoir, animées par l’élan primitif de l’éros et de la survie. Elles écrivent contre « la peur de la mort25 », car « quelqu’un qui écrit, c’est quelqu’un qui s’évade26 ».

Ce rapport salvateur à l’écriture – c’est-à-dire le fait d’écrire pour tenter de se procurer cette transcendance existentielle que seule l’art pur peut octroyer – a été la grande découverte métaphysique de Marcel Proust, héritier de Henri Bergson et de son Essai sur les données immédiates de la conscience (1889)27. Proust, dans À la recherche du temps perdu, a métamorphosé littérairement la conception ontologique du temps et de l’espace de Henri Bergson (Prix Nobel de Littérature en 1927). Ceci se résume dans la célèbre citation de la Recherche : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature 28 ».

Pour Bergson, de même que pour Proust, la mémoire vitale se base sur les expériences toujours subjectives de la conscience. Cette mémoire essentielle, le plus souvent, se trouve enfouie dans le corps, sous la mondanité et la médiocrité du quotidien. Elle ne peut refaire surface qu’à travers l’activation involontaire de certains rouages sensoriels. Ainsi, la vraie vie se trouve pour nos trois héroïnes dans les espaces heureux de leurs passés antillais, dont leurs corps gardent un souvenir inconscient. Il en est de même pour le vrai Combray de Marcel qui sort de la tasse de thé chez Proust. Mariotte, à la fin de sa vie, s’en rend compte à sa façon et « [murmure] à Man Louise combien [elle] regrettai[t] d’avoir quitté la Martinique29 ». La mention de la grand-mère, personnage également capital chez Proust, n’est pas arbitraire. Car, comme Proust l’avait bien décrit, les espaces du passé n’existent pas sans les êtres aimés qui les ont habités à une certaine époque : « le souvenir d’une certaine image n’est que le regret d’un certain instant ; et les maisons, les routes, les avenues, sont fugitives, hélas ! comme les années30 ».

À propos du pouvoir évocateur des espaces

Nous traiterons à présent des espaces, de leurs configurations dans ces romans qui nous occupent et de leur pouvoir mémoriel en puissance pour nos héroïnes.

Dans les trois textes, la quête ou la réécriture du passé perdu se produit dans des espaces fermés où nos protagonistes se trouvent enfermées : l’asile pour Mariotte, la chambre de la maison parentale pour Angela et Rosette, le dortoir dans le camp de Ravensbrück pour Sidonie.

Ces espaces d’isolement ne sont pas sans rappeler, d’une part, la morphologie confinée des îles natales et d’autre part, sur un plan symbolique ou poétique, la solitude originaire inhérente à tout être humain. Bien que la pratique salutaire de l’écriture se produise à l’intérieur de ces espaces clos, il est important d’observer que les éléments déclencheurs de l’épiphanie du souvenir sont, dans un premier temps, des éléments naturels qui se trouvent bien à l’extérieur de ceux-ci.

Voyons d’abord le cas de Mariotte. Le passé semble se déchaîner chez elle à la suite de ses flâneries interdites dans les rues de Paris sous la neige. La contemplation de la neige et la prise de conscience radicale de cette antithèse chromatique noir-blanc, ou chaud-froid, réveillent chez elle des souvenirs créoles qui restaient endormis au plus profond de sa mémoire corporelle d’exilée en Europe. À la suite de cet épisode, elle trouvera une image qui deviendra son leitmotiv, véritable mantra poétique : « le cœur des négresses ne supporte pas la neige31 ». Chez Maillet, la neige qui tombe sur les enfants déportés qui attendent leur destin au Vélodrome d’hiver en 1943 véhicule également cette idée de l’expulsion du pays natal, mais aussi de la plénitude et, enfin, de soi-même.

Son visage est maculé de neige. Doudou l’essuie avec tendresse du plat de la main, puis, en riant, il se penche, ramasse une poignée de neige et s’en barbouille le visage.

– Regarde, maman, je suis tout blanc maintenant32 !

Pour Pineau, le symbole de la neige traduit la « maladie de l’exil33 », le « manque du pays34 » ou encore le « mal du pays » des personnages35. Ces connotations symboliques nous semblent être une constante des poétiques antillaises contemporaines. La Guadeloupéenne Maryse Condé, par exemple, associe la neige de façon explicite à « la froidure de l’Occident capitaliste36 ». Pour Dany Laferrière, écrivain haïtien exilé au Canada, la neige efface en effet les racines des sujets migrants : « J’ai perdu tous mes repères. / La neige a tout recouvert37 ». La mort, en somme, serait blanche ; tandis que la vie brille et résonne en noir. Regardons cette froidure blanche de plus près. La neige n’est pas autre chose, à vrai dire, que de l’eau à l’état solide, n’est finalement rien d’autre que de l’eau. Les allusions à l’élément liquide en tant qu’élément déclencheur de souvenir sont récurrentes chez nos trois auteures. À part le leitmotiv de la neige, il est important de s’attarder sur le symbole des pluies et des courants dont la rumeur éveille la mémoire perdue de la terre natale. Ainsi, les souvenirs enfantins de Mariotte, chez Schwarz-Bart, lui reviennent sous la forme d’un petit poisson bleu nageant dans la mer caraïbe au rythme d’une chanson populaire antillaise :

Nagez, nagez, petit poisson de chez nous ; car la mer n’est pas à celui qui dort sur le sable. O Couliroug, Balaou bleu, ne restez pas si loin, loin loin38...

Dans LEM, l’eau se fait cyclone meurtrier représentant les multiples violences masculines subies par les femmes antillaises, notamment l’inceste, la maltraitance et les viols qui marquent la vie des personnages féminins. La métaphore « le Passage de la Bête39 », en référence au cyclone de 1928 puis au cyclone Hugo de 1989, vient signifier le viol et l’inceste subis respectivement par Eliette et Angela. Finalement, cette dernière deviendra la fille adoptive d’Eliette et réussira, par son récit, à débloquer les souvenirs de celle-ci. De même, Sidonie, dans le camp de concentration, résiste à l’abomination absolue en pensant de manière obsessionnelle à « l’eau claire et fraîche qui nettoie tout sur son passage40 » et « à la Roxelane, le fleuve de [s]on enfance41 ». Dans LEN, par ailleurs, les eaux se déguisent en arbres locaux de la Martinique, gardiens également du souvenir enfoui :

De l’eau ? Encore de l’eau ? Je vais te raconter les fougères arborescentes et l’arbre des voyageurs, et les lianes géantes de la forêt42...

La sève de la plante tropicale populairement connue aux Antilles comme « arbre du voyageur » est potable. De plus, cette plante a tendance à garder de l’eau des pluies entre ses grandes feuilles vertes et luisantes. Cette faculté à cacher le liquide essentiel à la (sur)vie explique son importance en tant que symbole poétique dans LEN. Ces références aquatiques ne sont pas sans rappeler les rumeurs de l’eau qui, dans les Rêveries du promeneur solitaire, de Jean-Jacques Rousseau (1782)43, fonctionnaient comme adjuvants à la pensée et à révélation. Ces rumeurs faisaient involontairement partie de l’expérience de la flânerie du sujet en quête de son passé. Comme pour le promeneur de Rousseau, la fuite en ville sera pour Mariotte un mécanisme épiphanique capital pour la re-découverte de sa liberté et donc de son identité antillaise, que l’exil parisien avait étouffée.

Enfin, je me suis mise en marche, lentement, posément, la canne fouineuse par-devant moi, dans la neige fondue sur laquelle dérapaient mes « péniches » ressemelées de pneus de bicyclette44…

À propos de l’épiphanie sonore

Cette flânerie, dans LEM et LEN, ne se fait pas avec les pieds, mais par l’esprit. La musique, profondément liée aux rythmes populaires antillais et donc à la langue créole, tient un rôle capital à ce sujet. Les chansons reggae de Bob Marley, Peter Tosh et Isaac, entre autres45 transportent ailleurs les personnages féminins maltraités par la vie et les hommes dans LEM. Le reggae acquiert la dimension de véritable prière intime pour ces femmes, qui nomment Marley « le pape Marley46 » et qui redeviennent fières, fortes et guerrières au contact de sa voix. Elles se transforment en « négresses debout47 », femmes révoltés, d’extraordinaire résilience. Dans le camp de Ravensbrück, la flânerie spirituelle et donc l’espoir de la protagoniste seront déclenchés par les chants des prisonnières, associés aux comptines créoles et aux chants des esclaves qui travaillaient la canne à sucre. C’est ce que Sidonie appelle « la mélopée de Ravensbrück », dont le refrain affirme :

Mais un jour de notre vie, le printemps fleurira, liberté chérie, je dirai : tu es à moi ! Ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer48 !

D’autres sons, très proches de la musique, viennent également déclencher les souvenirs de nos héroïnes, par exemple celui des cloches lointaines. Chez Proust, la vision des clochers de Martinville, au tournant d’un chemin, occupait une fonction identique. Dany Laferrière emploie également dans L’Énigme du retour la métaphore des « esprits de clocher49 », lorsque le protagoniste-narrateur rentre au pays natal pour l’enterrement de son père et s’éveillent ses souvenirs de jeunesse. Relisons le passage en question chez Proust :

Au tournant d’un chemin j’éprouvai tout à coup ce plaisir spécial qui ne ressemblait à aucun autre, à apercevoir les deux clochers de Martinville, sur lesquels donnait le soleil couchant et que le mouvement de notre voiture et les lacets du chemin avaient l’air de faire changer de place […]. Je ne savais pas la raison du plaisir que j’avais eu à les apercevoir à l’horizon et l’obligation de chercher à découvrir cette raison me semblait bien pénible ; j’avais envie de garder en réserve dans ma tête ces lignes remuantes au soleil et de ne plus y penser maintenant50.

On trouve, chez Schwarz-Bart, un passage très analogue à celui-ci :

La demie de trois heures sonna au clocher de l’église de Notre-Dame-des-Champs : un nuage de suie brunissait contre les carreaux des grandes croisées : c’était le jour qui déclinait sur nous, ainsi qu’un souvenir trop lourd et qui s’enfonce inexorablement dans le poussier de la mémoire51.

Dans LEN, nous retrouvons également dans le récit de Sidonie des allusions à « l’heure de l’angélus », dont il est dit qu’elle a le pouvoir de faire que « le temps change » dans son île natale52. À l’heure de l’angélus, déjà, les femmes antillaises qui peuplent les enfances de ces trois héroïnes s’attèlent à la cuisine. Les ingrédients, les saveurs, les parfums et la poétique des noms de certains plats typiques de la gastronomie antillaise favorisent aussi des mécanismes déclencheurs de la mémoire dans ces récits.

Dans son hospice parisien, la vieille Mariotte, dans UPPABV, a l’habitude de s’asseoir sur un « coffre à pain » dans les cuisines53, ce qui lui permet de retrouver « le goût imaginaire de la nourriture de chez moi54 ». Dans LEM, les souvenirs du cyclone et du viol se déchaînent, pour la mère et pour la voisine de la victime, également près d’un « panier à pain55 » où Angela, enfant, avait rangé une vieille poupée. Chez Maillet, quand Sidonie semble défaillir, les souvenirs de l’odeur « des cacahuètes grillés », des « acras de morue56 », du « macadam57 » et des « zacharies antillais58 », entre autres douceurs typiques de la Martinique, viennent en remplissant le camp de concentration et transfigurant les pénuries du temps présent.

La mémoire authentique, ainsi, s’avère être encore une fois celle du corps : la mémoire des sens ou, autrement dit, cette mémoire involontaire déclenchée par la célèbre madeleine proustienne trempée dans la tasse de thé. Dans UPPABV, celle-ci prend la forme du plat populaire antillais qui donne titre au roman : le porc épicé, mijoté aux poyò et servi sur une feuille luisante de bananier. Rappelons l’incipit de l’épisode épiphanique de la madeleine proustienne :

Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût c’était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l’heure de la messe), quand j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m’offrait après l’avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul59.

La réécriture de Schwarz-Bart reprend les éléments textuels, syntaxiques et grammaticaux du passage proustien, réactivant, de façon plus ou moins consciente, des échos intertextuels chez le lecteur. La conjonction « et » en début d’énoncé, le complément circonstanciel de manière et l’emploi du passé composé avec des sonorités analogues (« m’est apparu » vs. « a disparu ») éveillent chez le lecteur les échos et les résonances de la cathédrale proustienne :

Et, comme je me disais cela, brusquement tout a disparu, la Martinique, l’asile, tout cela s’est évanoui dans l’air et il ne restait plus devant mes yeux éblouis, constellés, pesants comme des hernies... il ne restait plus que la ration de porc tendue à Raymonique, l’autre siècle, avec regret... car je savais que c’était le dernier morceau et qu’il n’y en avait plus à la maison : plus du tout60 !

Ce souvenir enfantin soudainement récupéré transfigure complètement le présent de Mariotte. Comme le gris du faux Combray s’est évanoui chez Proust après avoir goûté la madeleine, la tragédie de son présent d’exilée, de malade et de vieille femme à la fin de ses jours s’effondre pour la jeune femme grâce au pouvoir évocateur de ce plat magique :

Et mon regret d’enfant lui-même a disparu et je ne voyais plus rien d’autre que la ration de porc, enveloppée dans les feuilles de bananiers... ces menus morceaux de viande que le feu du bois de Karapate avait saisis d’un seul coup, dans leur propre jus : les débris d’os, cuits à fondre sous la dent... [...] la feuille laquée de bananier... jusqu’au mitan du fragile et précieux petit bassin de sauce, épaisse, tiède, tapissée par les mille étoiles d’or du migan d’arbre à pain... et encerclée, comme par une margelle, oh mon Dieu !... cette couronne tendre que faisaient à la sauce tous ces tronçons de banane verte61 !...

Dans LEN, il n'y a aucune mention explicite à la feuille de bananier. Mais nous retrouvons des allusions abondantes à des arbres locaux de la Martinique, comme l’arbre du voyageur, mentionné plus haut, et à ses feuilles employées comme assiettes. Le souvenir de ces dernières, qui font partie des paysages et des repas de l’enfance rappelle à Sidonie sa nature résistante et déclenche chez elle une nouvelle expérience épiphanique : la prise de conscience de sa résilience.

D’où me vient cette force ? Des images défilent devant mes yeux : des images d’arbres, les arbres de mon île [...], des arbres aux feuilles qui luisent comme des lames sous le soleil, comme des assiettes sous la pluie lourde62...

Dans LEM la feuille de bananier, en revanche, est présente sans détours. Elle fonctionne en tant que ressort mémoriel de grande puissance, mais tout en véhiculant des connotations sensiblement différentes des cas précédents. Pour Mariotte, la vue, le parfum et le goût de cette feuille contiennent un épisode de l’enfance, évoquant la question de la récupération de la mémoire individuelle. Sidonie retrouve ses forces innées de combattante dans le souvenir des feuilles des arbres de son île. Dans le récit de Pineau, le motif de la feuille de bananier revêt des connotations tragiques et revient toujours dans la transmission orale d’une certaine mémoire collective des habitants de Savane-Guinée, où habitent les femmes protagonistes. Il ne s’agit pas d’un plat délicieux, mais du plateau sur lequel un ancien voisin de la commune servira, mis en pièces, le corps de sa femme adultère, Hortense. Ce châtiment patriarcal deviendra un récit mythique pour les habitants de Savane-Guinée. Le mari assassin, le « Nègre Régis63 », aurait exposé les membres de son épouse morte à la communauté en guise de punition exemplaire. Cet épisode rappelle sans doute le martyre de sainte Agathe tel que l’hagiographe Jacques de Voragine le racontait dans La Légende dorée au XIIIe siècle. Agathe de Catane, comme le personnage d’Hortense chez Pineau, subit la torture infligée par des mains d’homme qui prétendaient avoir un pouvoir absolu sur son corps. En raison de sa vocation religieuse chrétienne, elle aurait refusé les avances d’un noble romain riche et très puissant. De façon analogue, Hortense refuse les contraintes d’un mariage sans amour et décide librement de prendre un autre chemin. Plus concrètement, la « chabine » Hortense choisit l’amour platonique d’un jeune peintre, Zébio, avec qui elle entame la recherche de l’état de grâce et du bonheur sans tâche qu’ils appellent métaphoriquement « la couleur originelle64 ». Les actes de liberté des deux femmes sont tristement récompensés par la torture, puisque on leur arrache les seins à toutes deux. Au fil des siècles, l’iconographie chrétienne représente sainte Agathe portant ses seins sur un plateau. En écho à cette image répond la vision construite par Pineau des seins sanglants d’Hortense exposés aux femmes du village sur la feuille verte de bananier.

Nous voyons de la sorte comment un même élément déclencheur de la mémoire (en l’occurrence la feuille de bananier ou la feuille exotique) peut aboutir à une expérience épiphanique positive, comme c’est le cas pour Mariotte ou Sidonie, ou bien à une épiphanie déceptive ou négative, existentielle ou sartrienne65 puisqu’étroitement liée à la prise de conscience de l’absurde et des violences patriarcales, comme c’est plutôt le cas dans le récit de Pineau.

En conclusion, l’épiphanie mémorielle dans ces romans, sous différentes modalités et déclenchée par des mécanismes divers, s’avère être une étape incontournable à l’assomption identitaire des femmes protagonistes.

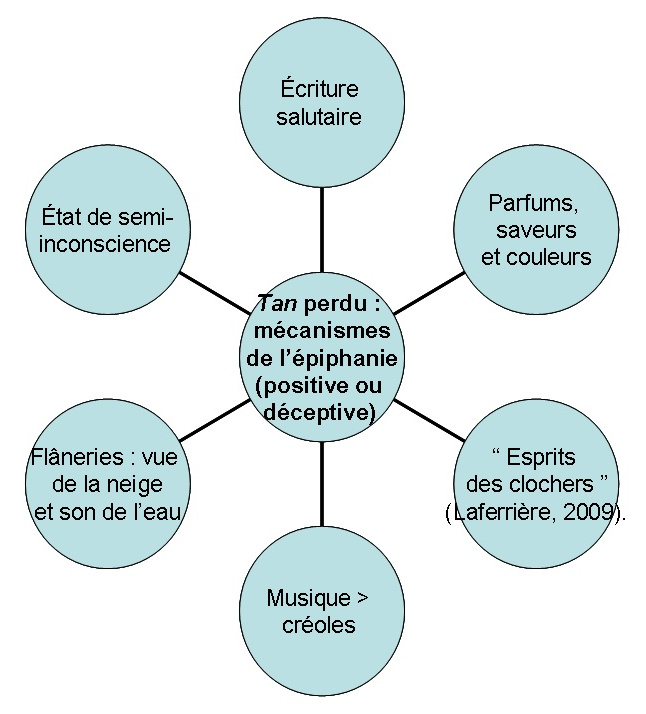

Image 1: A la recherche du « tan » perdu : mécanismes de l'épiphanie (positive ou déceptive) dans UPPABV, LEM et LEN.

Le temps proustiennement récupéré conduit ainsi à l’identité retrouvée et, plus encore, à l’identité reconnue, embrassée, acceptée, honorée. Il s’agit non seulement ici d’identités plurielles et individuelles, mais également d’identités qui partagent certaines facettes collectives : femmes noires, créoles, antillaises, caribéennes. Des identités de femmes en majuscules, descendantes d’une haute généalogie féminine qui résiste en marge de l’Histoire avec grand H, une noble lignée des femmes qui « ne se baignent pas dans le fleuve de l’Histoire », comme l’écrit l’écrivain haïtien Dany Laferrière66. Des femmes fortes, libres, courageuses, créatives et créatrices, sages et insoumises. Des femmes en lutte contre toute forme d’oubli. Des « femmes-roseaux », pour reprendre la très belle métaphore du poète guadeloupéen Daniel Maximin67, qui se courbent sous le poids de la vie, faite de mémoires et d’oublis, et que les vents de l’existence, souvent contraires et d’une violence inouïe, n’arrivent pourtant jamais à briser complètement.

1 Simone Schwarz-Bart, Un plat de porc aux bananes vertes, Paris, Seuil, 1967.

2 Désormais l’oeuvre sera désignée par les initiales UPPABV.

3 Gisèle Pineau, L’Espérance-macadam, Paris, Stock, 1995.

4 Désormais l’œuvre sera désignée LEM.

5 Michelle Maillet, L’Etoile noire [1989], Paris, Oh! Editions, 2006.

6 Désormais l’œuvre sera désignée par les initiales LEN.

7 Gisèle Pineau, L’Espérance-macadam, op. cit., p. 172.

8 Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, Éloge de la créolité [1993], Paris, Éditions Gallimard, p. 153-171.

9 Patrick Chamoiseau, Texaco, Paris, Gallimard, 1992, p. 399.

10 Simone Schwarz-Bart, Un plat de porc aux bananes vertes, op. cit., p. 33.

11 Michelle Maillet, L’Etoile noire, op. cit., p. 11.

12 Ibid.,p. 5.

13 Ibid., p. 180.

14 Ibid., p. 180.

15 Ibid., p. 110.

16 Ibid., p. 197.

17 Gisèle Pineau, L’Espérance-macadam, op. cit., p. 9.

18 Guy Tirolien, Balles d’or [1965], Paris, Présence Africaine, 1995.

19 Léon Gontran Damas, Pigments-Névralgies, Paris, Présence Africaine, 1964, p. 77.

20 Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal, Paris, 2000, p. 43.

21 Marcel Proust, À la recherche du temps perdu [1913-1927], Paris, Gallimard, 1987.

22 Simone Schwarz-Bart, Un plat de porc aux bananes vertes, op. cit., p. 206.

23 Michelle Maillet, L’Etoile noire, op. cit., p. 5.

24 Tzvetan Todorov, Les Abus de la mémoire, Paris, Arléa, 2015, p. 22.

25 Simone Schwarz-Bart, Un plat de porc aux bananes vertes, op. cit., p. 193.

26 Michelle Maillet, L’Etoile noire, op. cit., p. 152.

27 Henri Bergson [1889], Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, PUF, 2013.

28 Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, op. cit., p. 257.

29 Simone Schwarz-Bart, Un plat de porc aux bananes vertes, op. cit., p. 57.

30 Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, op. cit..

31 Simone Schwarz-Bart, Un plat de porc aux bananes vertes, op. cit., p. 161.

32 Michelle Maillet, L’Etoile noire, op. cit., p. 33.

33 Gisèle Pineau, L’Espérance-macadam, op. cit., p. 129.

34 Gisèle Pineau, L’Exil selon Julia, Paris, Stock, 1996, p. 121.

35 Ibid., p. 130.

36 Maryse Condé, La Parole des femmes, Paris, L’Harmattan, 1993, p. 194.

37 Dany Laferrière, L’Enigme du retour, Québec, Éditons du Boréal, 2009, p. 16.

38 Simone Schwarz-Bart, Un plat de porc aux bananes vertes, op. cit., p. 93.

39 Gisèle Pineau, L’Espérance-macadam, op. cit., p. 125.

40 Michelle Maillet, L’Etoile noire, op. cit., p. 116.

41 Ibid., p. 51.

42 Ibid., p. 92.

43 Jean-Jacques Rousseau [1782], Les Rêveries du Promeneur solitaire, Paris, Gallimard.

44 Simone Schwarz-Bart, Un plat de porc aux bananes vertes, op. cit., p. 176.

45 Gisèle Pineau, L’Espérance-macadam, op. cit., p. 175.

46 Ibid., p. 87, p. 166.

47 Ibid., p. 164.

48 Ibid., p. 179.

49 Dany Laferrière, L’Enigme du retour, op. cit., p. 39.

50 Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, op. cit., p. 177-178.

51 Ibid., p. 159.

52 Michelle Maillet, L’Etoile noire, op. cit., p. 117 et 118.

53 Simone Schwarz-Bart, Un plat de porc aux bananes vertes, op. cit., p. 81.

54 Ibid., p. 159.

55 Gisèle Pineau, L’espérance-macadam, op. cit., p. 22.

56 Michelle Maillet, L’étoile noire, op. cit., p. 41.

57 Ibid.

58 Ibid., p. 30.

59 Ibid., p. 140.

60 Simone Schwarz-Bart, Un plat de porc aux bananes vertes, op. cit., p. 151.

61 Michelle Maillet, L’étoile noire, op. cit., p. 151.

62 Ibid., p. 76.

63 Gisèle Pineau, L’espérance-macadam, op. cit., p. 87.

64 Ibid., p. 92.

65 Jean-Paul Sartre [1938], La Nausée, Paris, Éditions Gallimard.

66 Dany Laferrière, L’énigme du retour, Québec, Éditons du Boréal, 2009.

67 Daniel Maximin, Les fruits du cyclone. Une géopoétique de la Caraïbe, Paris, Seuil, 2006.

Table des matières

Sommaire

Circulations afrodiasporiques dans l’œuvre de Fabienne Kanor

Les récits des kala pani dans la littérature indo-caribéenne : une comparaison transnationale

L’Alléluia des femmes-jardin : Perspectives écoféministes dans les œuvres de Gisèle Pineau et Jamaica Kincaid

Voix féminines de la créolisation dans Fleur de Barbarie de Gisèle Pineau et Arrival of the Snake-Woman d’Olive Senior

À la recherche du « tan » perdu : les cas des écrivaines antillaises Simone Schwarz-Bart, Gisèle Pineau et Michèle Maillet

Enfances caribéennes : l’exemple de Zoé Valdés et de Patrick Chamoiseau

De l’archive à la fiction : écritures hybrides de l’H/histoire chez Évelyne Trouillot, Fabienne Kanor, Gisèle Pineau et SusanaCabrera

Le réalisme magique, esthétique structurante d’un possible champ littéraire caribéen au XXe siècle

Comment parler d’intertextualité dans la Caraïbe ? Le cas de Derek Walcott

Imaginaire caribéen, imaginaire américain : comment penser un élargissement des perspectives comparatistes ? Ébauche de pistes à partir d’Édouard Glissant.