J’ai besoin d’une mystique.

Jacques Derrida, Carnets d’Elie, IMEC.

Ces oublis de loups, et de loups qui ont en quelque sorte la priorité, sont ici d’autant plus significatifs, voire amusants, que, comme c’est régulièrement le cas chez cet auteur, son geste le plus irrépressible consiste régulièrement à reconnaître des priorités qu’on aurait méconnues, ignorées, négligées, pas su ou pas pu reconnaître, faute de savoir, faute de lecture ou de lucidité, de force de pensée — des priorités, donc, des premières fois, des initiatives inaugurales, des événements instituteurs qu’on aurait déniés ou négligés, donc, en vérité, des priorités qui sont des primautés, des principautés, des signatures principales, signées par des princes du commencement que tout le monde, sauf l’auteur bien entendu, aurait ignorées, si bien que chaque fois l’auteur de Homo Sacer serait le premier à dire qui aura été le premier1.

L’ironie de ce passage ouvre une série de pages du séminaire La bête et le souverain dans lesquelles Jacques Derrida relève, dans un style parfois presque voltairien, les gestes irrépressibles et « amusants » d’Agamben, remarques qui s’achèvent sur une comparaison plus dure avec un « prêtre » distribuant « des premiers prix de la classe, des prix d’excellence et des accessits », prêtre qui « commence et finit toujours, princièrement et souverainement, par s’inscrire en tête2 ». Ces mots illustrent ainsi la tension — pour aller vite — existant entre les deux penseurs, initiée en ce qui concerne les questions soulevées dans le texte cité plus haut par Agamben dans Homo Sacer3 —ou illustrent en tout cas des rapports que l’on pourrait au moins qualifier comme relevant d’une certaine attirance-répulsion. Cependant, et comme réponse immédiate, warburgienne, à l’appel à une étude des rapports entre déconstruction et biopolitique, et notamment à une confrontation sur ce point des pensées de Jacques Derrida et de Giorgio Agamben, il s’agira dans ce travail de trouver une convergence entre leurs œuvres – de dégager un méridien4 unissant Derrida à Agamben, méridien qui s’est donné immédiatement par la volonté commune aux deux penseurs, justement dans l’espace commun (mot mathématique) aux soucis de la déconstruction, si un tel mot existe, et des analyses de la biopolitique telles qu’Agamben a pu les conduire dans le sillage revendiqué de Foucault, de dénuder le souverain.

L’un des points de passage de ce méridien, tout particulièrement dans la question soulevée de la biopolitique, passerait ainsi par Walter Benjamin, tout particulièrement dans l’attention donnée par Derrida comme par Agamben à son texte Zur Kritik der Gewalt5, et à ce que ce texte obscur, étrange, intuitif, non démonstratif selon les habitudes d’écriture de Benjamin, tisse sous le nom de Gewalt comme rapports entre la force, la loi, le droit, la souveraineté et la violence6. Ce détour opéré par Benjamin pour se pencher sur les rapports entretenus entre la déconstruction et la biopolitique peut se comprendre par le fait que Benjamin a su mettre en valeur de nouvelles formes d’expansion de la souveraineté, et des manifestations nouvelles de la violence d’un pouvoir dont Foucault montre pourtant l’effacement dans ce qu’il nomme l’ère biopolitique. En effet, dans les sociétés biopolitiques, le pouvoir se faisant œil à la place de spectacle – ce dont Foucault trace la généalogie dès le très important Naissance de la clinique7 – la violence est ainsi voilée dans l’ingestion par les masses des techniques de « dressage » et de « visibilité » des corps8, sans pour autant disparaître. Le travail de Foucault vise ainsi à mettre en évidence l’« éclatante incontournabilité, l’inévitabilité du pouvoir, qui peut précisément fonctionner dans toute sa rigueur et à la pointe extrême de sa rationalité violente9 ». Ces signes d’une violence du pouvoir « éclatent » dans des situations nouvelles, comme les rapports d’expertise psychiatrique dont Foucault peut dire qu’il s’agit de « discours qui peuvent tuer, discours de vérité et discours – vous en êtes la preuve et les témoins – qui font rire10 ».

Et c’est justement de telles zones d’un déchaînement nouveau de la violence politique souveraine que Benjamin donnait à lire dans son texte, notamment dans l’exemple de la grève générale, et tout particulièrement dans le rôle « ignominieux » de la police.

Dans une liaison bien plus contre-nature que dans la peine de mort, dans un mélange quasi fantomatique, ces deux formes de violence11habitent une autre institution de l’État moderne, la police. C’est certes une violence employée à des fins légales […]. Ce caractère ignominieux réside dans le fait qu’il n’y a en elle aucune séparation entre la violence qui fonde le droit et celle qui conserve.

Ainsi, pour « garantir la sécurité », la police intervient dans d’innombrables cas où il n’existe aucune situation juridique claire, quand elle n’accompagne pas le citoyen comme une contrainte brutale, sans aucune relation avec des fins légales, à travers une vie réglée par des ordonnances, ou simplement le surveille. Contrairement au droit, qui dans la « décision » fixée selon le lieu et le temps, voit une catégorie métaphysique, par laquelle il revendique le droit à la critique, l’examen de l’institution policière ne rencontre rien d’essentiel. Sa violence est informe, comme son apparition nulle part saisissable, omniprésente et fantomatique dans la vie des États civilisés. Et la police peut bien être partout égale à elle-même, y compris dans ces cas individuels, on ne peut finalement pas méconnaître que son esprit est moins dévastateur quand elle représente, dans une monarchie absolue, la violence du souverain, où s’unissent les pleins pouvoirs législatifs et exécutifs, que dans des démocraties où sa présence, qui n’est rehaussée par aucune relation de ce genre, atteste de la plus grande dégénérescence concevable de la violence12.

Ainsi, dans le territoire ouvert entre la main du policier et le corps de l’émeutier, s’ouvre une zone nouvelle de manifestation d’un pouvoir souverain « informe », « fantomatique ». C’est d’ailleurs quelque chose qui ressemble fortement à la biopolitique – même s’il ne la nomme pas ainsi – que Derrida relève dans sa lecture du texte de Benjamin :

Dans la monarchie absolue, les pouvoirs législatifs et exécutifs sont unis. La violence de l’autorité ou du pouvoir y est donc normale, conforme à son essence, à son idée, à son esprit. Dans la démocratie au contraire, la violence n’est plus accordée à l’esprit de la police. En raison de la séparation présumée des pouvoirs, elle s’exerce de façon illégitime, surtout quand au lieu d’appliquer la loi, elle la fait. Benjamin indique ici au moins le principe d’une analyse de la réalité policière dans les démocraties industrielles et leurs complexes militaro-industriels à haute technologie informatisée. Dans la monarchie absolue, si terrible qu’elle soit, la violence policière se montre telle qu’elle est et telle qu’elle doit être dans son esprit, alors que la violence policière des démocraties nie son propre principe en légiférant de façon subreptice, dans la clandestinité13.

La lecture d’une violence fantomatique, « subreptice » du régime démocratique annonce donc déjà Foucault, et l’hydre d’un pouvoir colonisateur14, d’un pouvoir comme autonome qui s’installe sans hiérarchie, sans tête, dont, dans des modes divers, Benjamin, Derrida, Agamben, Deleuze, Foucault vont traquer et rendre visibles les rhizomes.

[L’archéologie] n’essaie pas de contourner les performances verbales pour découvrir derrière elles et au-dessous de leur surface apparente un élément caché, un sens secret qui se terre en elles ou se fait jour à travers elles sans le dire ; et pourtant l’énoncé n’est pas immédiatement visible ; il ne se donne pas d’une façon aussi manifeste qu’une structure grammaticale ou logique (même si celle-ci n’est pas entièrement claire, même si elle est fort difficile à élucider). L’énoncé est à la fois non visible et non caché15 ».

C’est sans doute ici un des aspects de la pratique philosophique de Foucault que de donner à lire ce qui est déjà écrit, ces énoncés comme autant de signes visibles/invisibles des nouvelles expansions de l’hydre16 du pouvoir biopolitique. Ainsi, en plus des rapports de la déconstruction à la biopolitique en soi, on pourrait rapprocher la déconstruction de l’archéologie foucaldienne dans cette volonté justement de mettre à jour, à nu, l’élément de violence souveraine caché.

Ainsi, selon Derrida, la déconstruction peut s’appliquer au droit « soit parce qu’il est fondé, c’est-à-dire construit sur des couches textuelles interprétables et transformables (et c’est l’histoire du droit, la possible et nécessaire transformation, parfois l’amélioration du droit), soit parce que son ultime fondement par définition n’est pas fondé17 ». Ces « couches » que la déconstruction doit mettre en mouvement rappellent l’ambition derridienne d’une désédimentation18 :

Ce qu’on appelle couramment la déconstruction ne correspondrait pas du tout, selon la confusion que certains ont intérêt à répandre, à une abdication quasiment nihiliste devant la question éthico-politico-juridique de la justice et devant l’opposition du juste et de l’injuste, mais à un double mouvement que je schématiserai ici :

1. Le sens d’une responsabilité sans limite, donc nécessairement excessive, incalculable, devant la mémoire ; et donc la tâche de rappeler l’histoire, l’origine et le sens, donc les limites des concepts de justice, de loi et de droit, des valeurs, normes, prescriptions qui s’y sont imposées et sédimentées, restant dès lors plus ou moins lisibles ou présupposées19.

Sous cet angle, les gestes de lecture et d’écriture de Derrida et d’Agamben — notamment dans la volonté de mettre au jour des formes de souveraineté ingérées, non plus spectaculaires20, « non visibles et non cachées » — ont pu converger, dans la volonté de traquer les signes d’apparition d’une biopolitique qui les efface, les dilue, les repousse dans les marges, le dénudement des formes aveugles et secrètes de déploiement dans ce qu’il faudrait appeler l’hypo-souveraineté.

Ce que je cherche, ce serait donc une déconstruction lente et différenciée et de cette logique et du concept dominant, classique, de souveraineté état-nationale (celui qui sert de référence à Schmitt) sans aboutir à une dé-politisation, mais à une autre politisation, à une re-politisation qui ne retombe pas dans les mêmes ornières de la fiction malhonnête, sans aboutir, donc, à une dé-politisation, mais à une autre politisation, à une re-politisation et à un autre concept du politique. Que cela soit plus que difficile, c’est trop évident, et c’est pourquoi nous travaillons, nous travaillons à cela et nous laissons travailler par cela.

Quand je dis « déconstruction lente et différenciée », qu’est-ce que j’entends par là ? D’abord que cette déconstruction, son rythme, ne peut être celui d’un séminaire ou d’un discours ex cathedra. Ce rythme est d’abord celui de ce qui arrive dans le monde. Cette déconstruction, c’est ce qui arrive, comme je dis souvent, et qui arrive aujourd’hui dans le monde à travers les crises, les guerres, les phénomènes dudit terrorisme dit national et international, les tueries déclarées ou non, la transformation du marché mondial et du droit international qui sont autant d’événements qui affectent et mettent à mal le concept classique de souveraineté. Dans ce séminaire, nous commençons seulement à réfléchir et à prendre en compte, de façon aussi conséquente que possible, ce qui arrive. D’autre part, nous en prenons déjà conscience, et c’est pourquoi je dis « lente » mais surtout « différenciée », il ne saurait être question, sous prétexte de déconstruction, de s’opposer purement et simplement, frontalement, à la souveraineté. Il n’y a pas LA bête et LE souverain. Il y a des formes différentes et parfois antagonistes de souveraineté21.

Les deux penseurs ont travaillé pour débusquer les formes nouvelles d’agissement d’une souveraineté « irréductible » selon Derrida, et déplacée, masquée, contenue, compressée, repliée en bourrelets ou en zones tectoniques dans des zones frontières (qui peuvent être internes) où elle se déchaîne.

Il serait donc possible de rassembler les deux entreprises philosophiques de Derrida et Agamben dans la même ambition de dénuder le souverain, au sens d’une double volonté, portée par l’écriture, tout d’abord de mise à nu de la souveraineté, sous ses formes parfois masquées ou déplacées dans un autre espace de lecture, telles que les systématise l’étude foucaldienne de la biopolitique : dénuder le souverain, c’est ainsi chercher le point où la souveraineté se « met à nu », et tout particulièrement, comme le cherche Agamben, le point où « la structure ontologique de la souveraineté met à nu son paradoxe22 ».

Mais aussi, il s’agirait d’entendre le fait de « dénuder » au sens électrique où l’on dénude un fil, et donc comme épreuve d’un contact bouleversant, et dans une mesure mystique donc, avec la souveraineté.

C’est cette question d’un contact destructeur, libérateur, salvateur avec la violence souveraine qui pourrait unir Derrida et Agamben.

Ce qui m’étonne le plus, et ne finira pas de me déconcerter dans l’argumentaire et la rhétorique d’Agamben, c’est qu’il reconnaît clairement ce que je viens de dire, à savoir que la bio-politique est une chose archi-ancienne (même si elle a aujourd’hui de nouveaux moyens et de nouvelles structures). C’est une chose archi-ancienne et liée à l’idée même de souveraineté. Mais alors, si on reconnaît cela, pourquoi dépenser tant d’efforts pour faire semblant de réveiller la politique à quelque chose qui serait, je cite, « l’événement décisif de la modernité »23 ?

Derrida conteste en effet chez Agamben l’idée d’une rupture contemporaine dans l’organisation de la vie politique, à propos notamment du nomos du camp24. Pas d’ « Apocalypse » donc selon Derrida, pour qui la réduction de la bios (vie dans la cité) à la simple zoé (la vie nue) est déjà prise en compte chez Aristote. Mais cette lecture d’une quête des « points de surgissement » de quelque chose comme une biopolitique, dont Derrida conteste donc la nouveauté, voire l’événement, doit cependant être nuancée : l’apparition pour Agamben de ces « points de surgissement » relèvent toujours d’une entwicklungsfähigkeit, « capacité de développement » qui ne relève pas d’une perspective apocalyptique mais d’un effacement ou d’un élargissement du sujet dans une pensée traumatique de l’histoire qui rappelle par de nombreux aspects la pensée derridienne de la hantise et du spectre. Ainsi, la temporalité traumatique de l’événement-nomos (par exemple le paradigme du camp) comme trace d’une modification des formes du politique, temporalité compliquée par la lecture de Benjamin, et toutes les tresses de l’Ursprung, fait de ce « point de surgissement » davantage un point d’affleurement, encore au sens archéologique. Dès lors, la rupture biopolitique n’est pas pensée au sens derridien de l’arrivée d’un événement, mais davantage au sens deleuzien qui fait de l’événement une variation d’intensité :

Un événement, ce n’est pas seulement « un homme est écrasé » : la grande pyramide est un événement, et sa durée pendant 1 heure, 30 minutes, 5 minutes… un passage de la nature, ou un passage de Dieu, une vue de Dieu. Quelles sont les conditions d’un événement, pour que tout soit événement ? L’événement se produit dans le chaos, dans une multiplicité chaotique, à condition qu’une sorte de crible intervienne. […] L’événement est une vibration, avec une infinité d’harmoniques et de sous-multiples, telle une onde sonore, une onde lumineuse, ou même une partie d’espace de plus en plus petite pendant une durée de plus en plus petite25.

L’événement de la biopolitique se donnerait à la manière d’un seuil d’intensité que l’on franchit, dans un modèle que l’on retrouve par exemple en physique dans des événements comme ceux du franchissement du mur du son ou de la manière dont un objet peut atteindre sa vitesse de libération. Foucault ne dit pas autre chose finalement quand il dit que l’apparition de la biopolitique est du domaine de « l’explosion » : « La vieille puissance de la mort où se symbolisait le pouvoir souverain est maintenant recouverte soigneusement par l’administration des corps et la gestion calculatrice de la vie. […] Explosion, donc, de techniques diverses et nombreuses pour obtenir l’assujettissement des corps et le contrôle des populations. S’ouvre ainsi l’ère d’un « bio-pouvoir »26. En ce sens, ce que soulève Agamben n’est pas l’apparition brutale d’une quelconque modification du système de gouvernement — le « seuil de modernité biologique d’une société », « moment où l’espèce entre comme enjeu dans ses propres stratégies politiques27 » est atteint au sein de l’appareillage technique qu’est tout gouvernement depuis l’origine, par le franchissement d’une vitesse de libération, dans une variation particulière des intensités des dispositifs de contrôle, une intensité technique nouvelle des calculs mis en jeu. Derrida évoque cette dimension immédiatement technique de l’appareil de gouvernement, qui se fait, dès l’origine, machine, prothèse :

L’état est donc une sorte de robot, […] c’est comme une prothèse gigantesque destinée à amplifier, en l’objectivant hors de l’homme naturel, le pouvoir du vivant, de l’homme vivant qu’elle protège, qu’elle sert, mais comme une machine morte, voire une machine de mort, une machine qui n’est que le masque du vivant, comme une machine de mort peut servir le vivant28.

L’origine du « seuil de modernité » biopolitique d’une société n’est donc pas dans le surgissement d’un appareillage technique, mais plutôt dans une « explosion » de ces formes, dans le franchissement d’une forme de vitesse de libération (et donc d’autonomie) des dispositifs techniques de contrôle. Derrida évoque d’ailleurs certains de ces procédés d’accélération, par exemple dans la miniaturisation des nanotechnologies, ou biotechnologies, justement dans la pensée politique des rapports entre le pouvoir et l’économie auto-immune du terrorisme29.

En ce sens, dénuder le souverain, c’est conduire une opération agressive, profanatrice30, d’atteinte au corps même du pouvoir, jusque dans ses formes les plus modernes, nouvelles en tant que « non visibles et non cachées ». Dénuder le souverain, c’est tâcher de lever le voile sur ce qui en fait la violence souveraine, c’est lancer une entreprise de désédimentation, destinée à un affleurement où le fil du pouvoir se dénude, où le fil de la souveraineté laisse apparaître sa violence constituante, au sens où la porte de la Loi chez Kafka en laisse filtrer la lumière sourde et aveugle, inhabitable. Et ce qui affleure pour Derrida comme pour Agamben est ainsi la manière avec laquelle le pouvoir souverain se donne toujours comme exception31.

La question est d’autant plus obscure et nécessaire que le trait minimal qu’on doive reconnaître dans la position de souveraineté, [c’est] un certain pouvoir de donner, de faire, mais aussi de suspendre la loi ; c’est le droit exceptionnel de se placer au-dessus du droit, le droit au non-droit, si je puis dire, ce qui, à la fois, risque de porter le souverain humain au-dessus de l’humain, vers la toute-puissance divine et […] à la bête la plus brutale32.

Cette exception – dont Benjamin avait déjà relevé l’existence33 – rejoint donc ici tout d’abord la suspension de la différence entre le souverain et la bête. Une telle analyse de la bêtise constitutive du pouvoir – que Foucault nomme le grotesque – qui traverse notamment La bête et le souverain pourrait être rapprochée de la lecture faite par Foucault de Pierre Clastres dans Les anormaux :

Il me semble qu’il y a là, depuis la souveraineté infâme jusqu’à l’indignité du pouvoir. Vous savez que les ethnologues – je pense en particulier aux analyses que Clastres vient de publier – ont bien repéré ce phénomène par lequel celui à qui l’on donne un pouvoir est en même temps, à travers un certain nombre de rites et de cérémonies, ridiculisé et rendu abject, ou montré sous un jour défavorable. S’agit-il, dans les sociétés archaïques ou primitives, d’un rituel pour limiter les effets du pouvoir ? Peut-être. Mais je dirais que, si ce sont bien ces rituels que l’on retrouve dans nos sociétés, ils ont une tout autre fonction. En montrant explicitement le pouvoir comme abject, infâme, ubuesque ou simplement ridicule, il ne s’agit pas, je crois, d’en limiter les effets et de découronner magiquement celui auquel on donne la couronne. Il me semble qu’il s’agit, au contraire, de manifester de manière éclatante l’incontournabilité, l’inévitabilité du pouvoir, qui peut précisément fonctionner dans toute sa rigueur et à la pointe extrême de sa rationalité violente, même lorsqu’il est entre les mains de quelqu’un qui se trouve effectivement disqualifié. Ce problème de l’infamie de la souveraineté, ce problème du souverain disqualifié, après tout, c’est le problème de Shakespeare ; et toute la série des tragédies des rois pose précisément ce problème, sans que jamais, me semble-t-il, on ait fait de l’infamie du souverain la théorie. Mais, encore une fois, dans notre société, depuis Néron (qui est peut-être la première grande figure initiatrice du souverain infâme) jusqu’au petit homme aux mains tremblantes qui, dans le fond de son bunker, couronné par quarante millions de morts, ne demandait plus que deux choses : que tout le reste soit détruit au-dessus de lui et qu’on lui apporte, jusqu’à en crever, des gâteaux au chocolat – vous avez là tout un énorme fonctionnement du souverain infâme34.

En pensant le pouvoir comme parure grotesque, le déguisement souverain, en exhibant la bêtise à front de taureau, se donne non plus comme une disqualification, mais comme un fondement de sa violence aveugle.

Dénuder le souverain, c’est ainsi lever le voile sur sa bêtise constitutive, suspensive du droit. Et en ce sens, dénuder le souverain, c’est porter une attention folle à son vêtement, à son voile. C’est comprendre aussi l’identité du souverain avec le voile, que relève Agamben :

Le corps politique est donc un concept impossible, qui n’existe que dans la tension entre la multitude et le populus/rex : il est toujours déjà en acte de se dissoudre dans la constitution du souverain ; celui-ci par ailleurs n’est qu’une « personne artificielle » dont l’unité est l’effet d’un dispositif optique ou d’un masque. […] Le concept fondamental de la pensée de Hobbes — et c’est ce qui fait de lui un penseur baroque, si le baroque peut être défini comme l’union d’un corps et d’un voile — est peut-être celui de corps, à condition de préciser comme il le fait dans les Elements of Law, que le peuple n’a pas de corps propre35.

Dénuder le souverain, c’est être attentif à son vêtement, et l’entreprise de dénudement, la volonté d’atteindre la pulpe même de la souveraineté, se donne comme promise à quelque chose comme l’infini, l’impossible. Surtout quand Agamben expose l’impossibilité de la nudité elle-même.

Une des conséquences du nœud théologique qui unit étroitement dans notre culture nature et grâce, nudité et vêtement, est en effet que la nudité n’est pas un état, mais un événement. En tant que présupposé obscur de l’ajout d’un vêtement ou comme résultat subit de sa soustraction, don inespéré, ou perte imprudente, elle appartient au temps et à l’histoire et non à l’être et à la forme. Dans l’expérience que nous pouvons en faire, la nudité est toujours dénudement ou mise à nu, jamais forme ou possession stable. En tout cas, difficile à saisir et impossible à retenir36.

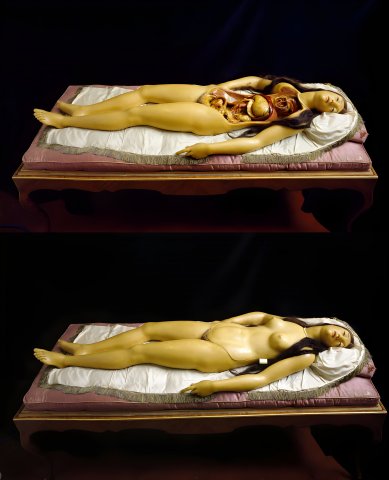

Dans notre culture, la nudité finit toujours par ressembler au très beau nu de femme que Clemente Susini modela en cire pour le Musée national du grand-duché de Toscane. Il est possible de découvrir strate après strate en faisant apparaître d’abord les parois thoracique et abdominale, puis la panoplie des poumons et des viscères encore couverts du grand épiploon, puis le cœur et les anses intestinales et enfin l’utérus où l’on peut apercevoir un petit fœtus. Mais pour autant qu’on l’ouvre et qu’on le fouille des yeux, le corps nu de la belle éventrée reste obstinément hors d’atteinte37.

Dénuder, et donc dénuder le souverain, se doit donc d’être une tâche infinie, attentive à la force vélaire de la souveraineté, et cherchant dans le même mouvement à garantir l’inappropriabilité de la nudité elle-même38. En effet, dénuder est pour Agamben comme pour Derrida un geste de profanation. Mais ce geste de profanation est, conformément aux analyses d’Agamben, geste de libération, d’affranchissement : « Le dispositif est donc, avant tout, une machine qui produit des subjectivations et c’est par quoi il est aussi une machine de gouvernement. […] Le problème de la profanation des dispositifs n’en est que plus urgent39. » Profaner les dispositifs souverains c’est en suspendre l’efficacité, dans une exposition de sa puissance40. Car cette profanation, qui passe par la prise en charge de l’inappropriabilité de la souveraineté, n’est pas un geste de dépolitisation, mais, de sauvegarde politique : lever le voile dans un geste qui le conserve dans le même instant. C’est d’ailleurs ce qu’Agamben pense par le concept de geste : « Le geste consiste à exhiber une médialité, à rendre visible un moyen comme tel41. »

Le geste de dénudement pour Derrida aussi doit se suspendre, et doit finalement garantir le voile, sans être un acte de nihilisme ou de dévoilement, de l’ordre de ceux qu’il évoque dans Voiles42.

Ainsi, pour Derrida comme pour Agamben, il s’agit d’une tâche infinie et inachevable. Pourtant, Agamben a reproché justement à Derrida, dans Le pouvoir souverain et la vie nue, de s’être arrêté :

L’expérience d’un être en vigueur de la loi sans signifier est à la base d’un courant important de la pensée contemporaine. Le prestige de la déconstruction à notre époque consiste dans le fait même d’avoir conçu le texte entier de la tradition comme un être en vigueur sans signification qui vaut essentiellement dans son indécidabilité, et dans le fait d’avoir montré qu’une telle force de loi est, comme la porte de la loi dans la parabole de Kafka, absolument infranchissable43.

Ce reproche, sans doute injustifié44, équilibre l’injustice et explique la virulence de Derrida constatée au début de ce travail. Mais il montre aussi l’ambition de ne pas s’arrêter face à cette pulpe du pouvoir, comme face à un insécable. Et c’est bien ce que les deux écrivains célèbrent dans l’entreprise benjaminienne de Kritik der Gewalt : faire la critique de la violence, c’est descendre avec courage dans la pulpe de la violence de la souveraineté, et chercher à s’y maintenir, à poursuivre l’effort d’y tracer des différences. L’épreuve de la souveraineté s’apparente à une épreuve mystique : « Ce que je voulais n’avait de nom dans aucune langue. Être plus près. Ne pas rester séparé. Me consumer à cette lumière. Touché45. »

Ainsi, l’entreprise de dénuder le souverain ne semble pouvoir se donner que dans l’épreuve de cet état d’exception : la souveraineté politique ne se donne que dans le contact mystique avec une souveraineté à prendre au sens donné à ce terme par Georges Bataille : « La souveraineté dont je parle a peu de choses à voir avec celle des états, que définit le droit international. Je parle en général d’un aspect opposé, dans la vie humaine, à l’aspect servile ou subordonné46. » Les deux écrivains cherchent à faire l’épreuve, par l’étrave du style, d’une souveraineté qui s’expose au risque d’une décharge, de l’expérience de ce que Bataille lie dans l’épreuve souveraine avec ce qu’il nomme la dépense : « Les contenus se perdant les uns dans les autres des diverses formes de dépense (rire, héroïsme, extase, sacrifice, poésie, érotisme ou autres) définissaient d’eux-mêmes une loi de communication réglant les jeux de l’isolement et de la perte des êtres47. »

Dénuder le souverain n’est ici plus un geste de maîtrise, pas plus qu’un geste exhibant la volupté sensuelle de la levée des voiles, mais impose la violence du contact, comme « joie-fin » de la pensée. En effet, le rapport à cet irréductible qu’est la violence de la souveraineté est autant étranger au droit qu’à la philosophie, et ne peut s’expérimenter que dans un rapport qu’il faudrait nommer lyrique, ou mystique. C’est d’ailleurs en écrivant-lisant le texte de Benjamin dans Force de loi que Derrida construit les contours d’une mystique, dans la tresse d’une longue tradition unissant Montaigne, Pascal, Benjamin, Wittgenstein et, sans doute, de manière souterraine, Georges Bataille : frayer dans la souveraineté, c’est faire une expérience mystique semblable à celle que celui qui s’engage dans l’écriture doit faire de la langue totale, folle, précédant toute actualisation :

La justice — au sens de droit (right or law) ne serait pas simplement mise au service d’une force ou d’un pouvoir social, par exemple économique, politique, idéologique qui existerait hors d’elle ou avant elle et auquel elle devrait se plier ou s’accorder selon l’utilité. Son moment de fondation ou d’institution même n’est d’ailleurs jamais un moment inscrit dans le tissu homogène d’une histoire puisqu’il le déchire d’une décision. Or l’opération qui revient à fonder, à inaugurer, à justifier le droit, à faire la loi, consisterait en un coup de force, en une violence performative et donc interprétative qui en elle-même n’est ni juste ni injuste et qu’aucune justice, aucun droit préalable et antérieurement fondateur, aucune fondation préexistante, par définition, ne pourrait garantir ni contredire ou invalider. Aucun discours justificateur ne peut ni ne doit assurer le rôle de métalangage par rapport à la performativité du langage instituant ou à son interprétation dominante.

Le discours rencontre là sa limite : en lui-même, dans son pouvoir performatif même. C’est ce que je propose d’appeler ici, en déplaçant un peu et en généralisant la structure, le mystique. Il y a là un silence muré dans la structure violente de l’acte fondateur. Muré, emmuré parce que ce silence n’est pas extérieur au langage. Voilà en quel sens je serais tenté d’interpréter, au-delà du simple commentaire, ce que Montaigne et Pascal appellent le fondement mystique de l’autorité. On pourra toujours retourner sur – ou contre – ce que je fais ou dis ici, cela même que je dis qui se fait à l’intérieur de toute institution. Je tirerais donc l’usage du mot « mystique » dans un sens que je me risque à dire plutôt wittgensteinien48.

Et c’est cette épreuve qui seule peut s’avérer destituante, ou libératrice : seule l’épreuve de l’écriture, au sens d’une volonté de frayer et de s’établir dans l’aporie, peut ouvrir ce qu’Agamben évoque sous le mot de désœuvrement :

On comprend alors la fonction essentielle que la tradition philosophique occidentale a assignée à la vie contemplative et au désœuvrement : la forme-de-vie, la vie proprement humaine est celle qui, en rendant inopérantes les œuvres et les fonctions spécifiques du vivant, les fait pour ainsi dire tourner à vide et, de cette manière, les ouvre en possibilité. En ce sens, contemplation et désœuvrement sont les opérateurs métaphysiques de l’anthropogenèse qui, en libérant le vivant homme de tout destin biologique ou social et de toute tâche prédéterminée, le rendent disponible pour ces absences d’œuvre particulières que nous sommes habitués à appeler « politique » et « art ». Politique et art ne sont pas des tâches ni simplement des « œuvres » : ils nomment plutôt la dimension dans laquelle les opérations linguistiques et corporelles, matérielles et immatérielles, biologiques et sociales sont désactivées et contemplées comme telles pour libérer le désœuvrement resté emprisonnée en elles. C’est en cela que consiste le plus grand bien que, selon le philosophe, l’homme puisse espérer : une joie née de ce que l’homme se contemple lui-même ainsi que sa puissance d’agir49.

C’est ainsi ce que fait Benjamin, dans cette entreprise étonnante de critique de la violence, à savoir chercher le désœuvrement en cherchant à s’installer dans la violence pour, « horrible travailleur », y tracer des différences nouvelles (tracer des différences jusqu’au cœur même de la différance). C’est là qu’il distingue, (de manière intuitive encore), « violence fondatrice » et « violence conservatrice du droit50 », mais surtout violence « mythique » et violence « divine51 ». Et cette dernière notion est fondamentale pour notre propos, en ce que Benjamin dit que cette violence lave du droit :

« Mais il faut rejeter toute violence mythique, la violence fondatrice du droit, qui peut être appelée violence arbitraire. Il faut aussi rejeter la violence conservatrice du droit, la violence administrée, qui est au service de la précédente. La violence divine, insigne et sceau, jamais moyen d’exécution sacrée, peut être appelée souveraine52 ».

On voit ici le retour des questions posées par la critique du poète inspiré chez Platon : pourtant, chez Agamben comme chez Derrida, la poésie est affaire de libération. L’expérience de cette hyper-souveraineté se faire bête et souverain dans et par l’écriture, est autant une expérience de joie mystique (joie dont parle Agamben) qu’un ultime moyen de profanation, de libération, au sens où Blanchot dit qu’écrire c’est se détacher de la langue. C’est lever un ultime vêtement au sein de sa propre épreuve de la souveraineté, celui du dispositif de la langue.

Si l’on classe toute pensée en fonction de sa manière d’articuler le problème des limites du langage, disons que le concept d’enfance peut orienter la réflexion sur ces limites dans une direction qui ne soit plus celle, triviale, de l’ineffable. L’ineffable, le non-dit sont en effet des catégories qui relèvent du seul langage humain : loin de marquer une limite du langage, ils expriment son invincible pouvoir de présupposition, l’indicible étant précisément ce que le langage doit présupposer pour signifier. Au contraire, le concept d’enfance est accessible seulement à une pensée qui a fait œuvre de « purification », pour reprendre l’expression de Benjamin dans une lettre à Buber, « en éliminant l’indicible dans le langage ». La singularité que le langage doit signifier n’est pas quelque chose d’ineffable, mais de superlativement dicible : elle est la chose du langage53.

L’entreprise d’écriture est ainsi partie prenante de l’expérience et même de l’ambition politique des pensées de Derrida et d’Agamben, sous les traits bien d’une mystique54. Agamben rappelle ainsi que cette expérience de la souveraineté dans une forme d’efficacité poétique de la pensée, il l’éprouve comme une « joie55 ». Cette joie s’éprouve ainsi dans l’écriture, et dans l’ambition pour l’écriture de rejouer — dans l’écriture, dans la lecture, dans cette lecture qu’est toute écriture — sans fin l’épreuve de la souveraineté, sa réplique. Bien que le faisant dans des directions opposées — Derrida dans une entreprise de complication, et Agamben, de simplification56 — c’est sans doute cette quête d’une efficacité politique de la pensée remise aux mains d’une écriture lyrique, mystique, qui nous bouleverse autant chez les deux écrivains.

1 Jacques Derrida, Séminaire La bête et le souverain, Vol. I (2001-2002), Paris, Galilée, 2008, p. 134.

2 Ibid., p. 139. « Je ne le remarque en souriant que pour rappeler que c’est là la définition, la vocation, voire la revendication essentielle de la souveraineté ». p. 134.

3 Giorgio Agamben, Homo sacer ; L'intégrale, 1997-2015, Paris, Seuil, 2016.

4 « Mesdames et Messieurs, je trouve quelque chose qui me console aussi un peu d’avoir fait en votre présence tout ce chemin impossible, ce chemin de l’impossible.

Je trouve le lien qui, comme le poème, mène à la rencontre.

Je trouve quelque chose – comme la parole – d’immatériel, mais de terrestre, quelque chose de rond, qui revient sur soi en passant par les deux pôles et faisant même sur son trajet, qu’on s’en amuse, une croix sur les tropes des tropiques – : je trouve… un méridien ».

Paul Celan, Le Méridien in Le Méridien et autres proses, Paris, Seuil, 2002, p. 84.

5 Walter Benjamin, Critique de la violence, Paris, Payot, 2018.

6 Derrida travaille cette polysémie : « Pour ne pas quitter la question de l’idiome, je me réfère ici à un mot allemand qui nous occupera beaucoup tout à l’heure. C’est celui de Gewalt. En français comme en anglais, on le traduit souvent par “violence”. Le texte de Benjamin, dont je parlerai plus tard et qui s’intitule “Zur Kritik der Gewalt” est traduit en français par “Pour une critique de la violence” et en anglais par “Critique of Violence”. Mais ces deux traductions, sans être tout à fait injustes, donc tout à fait violentes, sont des interprétations très actives qui ne font pas justice au fait que Gewaltsignifie aussi, pour les Allemands, pouvoir légitime, autorité, force publique. » (Jacques Derrida, Force de loi. Le « Fondement mystique de l’autorité », Paris, Galilée, 1994-2005, p. 19).

7 Michel Foucault, Naissance de la clinique, Paris, PUF, 1963.

8 Voir sur ce point Michel Foucault, Surveiller et Punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 159sq.

9 Michel Foucault, Les anormaux, Cours au Collège de France 1974-1975, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil, 1999, p. 13.

10 Les anormaux, p. 7.

11 NB: Violence fondatrice et violence conservatrice du droit.

12 Critique de la violence, p. 76.

13 Force de loi, p. 110.

14 C’est ce que relève Antonia Birnbaum : « Dans cette remarque de Critique de la violence, Benjamin ne fait que redire ce que dit n’importe quel penseur sérieux du monopole de la violence d’État. Par contre, ce qui le distingue, c’est qu’il se propose de montrer que cette violence du pouvoir interne au droit poursuit inéluctablement une extension colonisatrice, incluant toujours plus d’actes et de faits dans le régime de la faute. » (Antonia Birnbaum, « Variations du destin », in Walter Benjamin, Critique de la Violence, op. cit., p. 15)

15 Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p. 143.

16 « Or l’Occident a connu depuis l’âge classique une très profonde transformation de ces mécanismes de pouvoir. Le “prélèvement” tend à n’en être plus la forme majeure, mais une pièce seulement parmi d’autres qui ont des fonctions d’incitation, de renforcement, de contrôle, de surveillance, de majoration et d’organisation des forces qu’il soumet : un pouvoir destiné à produire des forces, à les faire croître et à les ordonner plutôt que voué à les barrer, à les faire plier ou à les détruire. » (Michel Foucault, Histoire de la sexualité I, « La volonté de savoir », Paris, Gallimard, 1976, p. 179)

17 Force de loi, p. 35.

18 « […] on peut y trouver les prémisses d’une philosophie critique moderne, voire une critique de l’idéologie juridique, une désédimentation des superstructures du droit qui cachent et reflètent à la fois les intérêts économiques et politiques des forces dominantes de la société». Force de Loi, p. 32.

Merci à Francesca Manzari pour avoir attiré mon attention sur les différences entre la désédimentation derridienne héritée de Husserl et l’archéologie de Foucault et Agamben.

19 Ibid, p. 44.

20 Dans l’exemple par exemple de l’apparition de l’ » emploi du temps », in Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975.

21 Derrida, La bête et le souverain, op. cit., p. 114.

22 Agamben, Homo Sacer, op. cit., p. 59.

23 La bête et le souverain, p. 439.

24 Ibid., p. 437.

25 Deleuze, Le pli. Leibniz et le baroque, Paris, Minuit, 1988, p. 104.

26 Histoire de la sexualité I, op. cit., p. 183.

27 Michel Foucault, Histoire de la sexualité I, op. cit., p. 183.

28 Derrida, La bête et le souverain, op. cit., p. 53.

29 Par exemple, dans Foi et Savoir, Derrida associe « la mondialité fiduciaire du technoscientifique » à la « souveraineté étatique » : « On ne comprendra pas le déferlement islamique, on n’y répondra pas si l’on n’interroge pas à la fois le dedans et le dehors de ce lieu limitrophe ; si l’on se contente d’une inspiration interne (intérieure à l’histoire de la foi, de la religion, des langues ou des cultures comme telles), si on ne détermine pas le lieu de passage entre cette intériorité et toutes les dimensions apparemment extérieures (technoscientifiques, télé-biotechnologiques, c’est-à-dire aussi politiques et socio-économiques, etc). » (Jacques Derrida, Foi et Savoir, Paris, Seuil, 2000, p. 33)

30 Giorgio Agamben, Profanations, 2005, Paris, Rivages, 2019.

31 Giorgio Agamben, État d’exception, Paris, Seuil, 2003.

32 Derrida, La bête et le souverain, op. cit., p. 37.

33 « Là, les ouvriers en appellent chaque fois à leur droit de grève, mais l’état nomme cet appel un abus, car le droit de grève n’a pas été entendu ainsi, et l’état édicte alors ses « mesures d’exception ». Car il est toujours libre de déclarer que l’usage de la grève simultanée dans toutes les entreprises, est contraire au droit. » Critique de la violence, op.cit., p. 65.

34 Michel Foucault, Les anormaux, Cours au Collège de France 1974-1975, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil, 1999, p. 14.

35 Giorgio Agamben, La guerre civile. Pour une théorie politique de la Stasis, Paris, Seuil, 2015, p. 50.

36 Giorgio Agamben, Nudités, Paris, Rivages, 2009, p. 110.

37 Ibid., p. 128.

38 « L’illumination profane, qui est sa suprême intention, ne possède pas son objet. Comme toute quête authentique, la quête critique consiste, non point à retrouver son objet, mais à assurer les conditions de son inaccessibilité […]. Ce qui est enfermé dans la stanza de la critique n’est rien, mais ce rien préserve l’inappropriabilité comme son bien le plus précieux. » Giorgio Agamben, Stanze, Paris, Rivages, 1998, p. 25.

39 Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Paris, Rivages, p. 42.

40 Ce dispositifs de profanation des dispositifs est semblable à celui qu’opère selon Agamben l’écriture poétique sur le langage : « Qu’est-ce en effet que la poésie sinon une opération dans le langage, qui désactive et désœuvre les fonctions communicatives et informatives pour les ouvrir à un nouvel usage possible ? Ou, dans les termes de Spinoza, le point où la langue qui a désactivé ses fonctions utilitaires repose en elle-même et contemple sa puissance de dire. En ce sens, la Commedia ou les Canti ou Il seme del piangere sont la contemplation de la langue italienne ; la sextine d’Arnaut Daniel, la contemplation de la langue provençale ; les poèmes posthumes de Vallejo, la contemplation de la langue espagnole ; Les Illuminations de Rimbaud, la contemplation de la langue française ; les Hymnes de Hölderlin et la poésie de Trakl, la contemplation de la langue allemande. » (Giorgio Agamben, Le feu et le récit, Paris, Rivages, 2018, p. 85)

41 Giorgio Agamben, Moyens sans fins, Notes sur la politique, Paris, Rivages, p. 69.

42 La conséquence en est analysée dans Glas, par exemple autour du passage suivant : « Mais ce lieu et cette figure ont une structure singulière : elle enferme son vide en elle-même, elle n’abrite que son propre désert intériorisé. Elle n’ouvre sur rien, ne renferme rien, ne contient pour trésor que le rien : un trou, un espacement vide, une mort. Une mort ou un mort, parce que, selon Hegel, l’espace est la mort, et que cet espace est aussi d’une vacuité absolue. Rien derrière les rideaux. D’où la surprise ingénue du non-juif quand il ouvre, quand on le laisse ouvrir ou quand il viole le tabernacle, quand il entre dans la demeure ou dans le temple et qu’après tant de détours rituels pour accéder au centre secret, il ne découvre rien, que le rien.

Pas de centre, pas de cœur, un espace vide, rien.

On défait les bandes, déplace les tissus, tire les voiles, écarte le rideau : rien qu’un trou noir ou un regard profond, sans couleur, sans forme et sans vie. C’est l’expérience du puissant Pompée au terme de son exploration avide : “Si aucune forme (Gestalt) n’était offerte à la sensibilité (Empfindung), il fallait du moins donner à la méditation, à l’adoration d’un objet invisible une direction (Richtung) et une délimitation (Umgrenzung) renfermant cet objet – Moïse les leur donna sous la forme du Saint des Saints du Tabernacle, et ultérieurement du temple. Pompée fut saisi par la surprise quand ils’approcha du lieu le plus intérieur du Temple, au centre (Mittelpunkt) de l’adoration et, en lui, à la racine de l’esprit national, avec l’espoir de reconnaître l’âme vive de ce peuple exceptionnel en son centre et d’apercevoir un être [une essence, Wesen] offert à sa méditation, quelque chose qui fût plein de sens (Sinvolles) pour être proposé à son respect, et lorsque entrant dans le secret [l’intimité familière et secrète, Geheimnis] devant le spectacle ultime il se sentit mystifié (getäuscht) et trouva ce qu’il cherchait dans un espace vide (in einem leeren Raume).” » (Jacques Derrida, Glas, Paris, Galilée, 1874, p. 59-60, citant Hegel, L’esprit du christianisme, p. 11-12)

43 Agamben, Homo Sacer, op. cit., p. 60.

44 Nul doute qu’un livre comme Force de Loi, par exemple, accompagne l’ambition benjaminienne dans une volonté identique de se plonger au plus loin dans le corps inhabitable de la Loi (ou de la souveraineté), et d’y établir des notions comme par exemple l’hyper-souveraineté.

45 Julien Gracq, Le rivage des Syrtes, Paris, Corti, 1951, p. 212.

46 Georges Bataille, La souveraineté, in Œuvres Complètes VIII, Paris, Gallimard, 1976, p. 247.

47 Georges Bataille, L’expérience intérieure, Paris, Gallimard, 1954, p. 11.

48 Jacques Derrida, Force de Loi, Le « Fondement mystique de l’autorité », Paris, Galilée, 1994, p. 32.

49 Agamben, Homo Sacer, op. cit., p. 1333.

50 Walter Benjamin, Critique de la violence, Paris, Payot, 2018, p. 77.

51 Ibid., p. 96.

52 Ibid., p. 102.

53 Giorgio Agamben, Enfance et Histoire, Paris, Payot, 2000, p. 8.

54 C’est ainsi cette notion de mystique que construit Derrida dans Force de Loi, et notamment dans l’épreuve de l’indécidable que doit faire toute décision : « C’est pourquoi l’épreuve de l’indécidable, dont je viens de dire qu’elle doit être traversée par toute décision digne de ce nom, n’est jamais passée ou dépassée, elle n’est pas un moment surmonté ou relevé (aufgehoben) dans la décision. L’indécidable reste pris, logé, comme un fantôme au moins, mais un fantôme essentiel, dans toute décision, dans tout événement de décision. » (Force de loi, p. 44) Il est intéressant que cette notion d’un caractère indécidable du droit apparaisse dans le texte de Benjamin : « Alors une lumière tomberait sur l’expérience étrange et d’emblée décourageante du caractère finalement indécidable de tous les problèmes du droit. » (Critique de la violence, p. 88)

55 On connaît la familiarité de la pensée d’Agamben avec la lyrique courtoise, et donc avec la notion de joy, cf. Stanze, p. 219.

56 Ce qui expliquerait peut-être les attentions privilégiées d’Agamben aux problématiques politiques internes, à la guerre civile, et de Derrida aux débordements de la souveraineté dans les relations internationales, géopolitiques.

Table des matières

Nothing Else Matters: Dialetheism and the Event of Sovereignty

Lire Kafka. Jacques Derrida et Giorgio Agamben devant la loi

« Après » la biopolitique, retour à Freud : la pulsion de pouvoir

De la souveraineté à l’amitié : l’achèvement biopolitique des Lumières

Entre hospitalité et intimité, droit de regards pour plus-d’un

Derrida, Foucault, Agamben, and the Thinking of the Beginning

Derrida et la bêtise biopolitique

Biopolitique ou Zooanthropolitique ? Derrida lecteur de Foucault dans La bête et le souverain

The Politicisation of Life Tout-contre the Techniques of Physis

Dénuder le souverain. Politique et mystique de l’écriture chez Derrida et Agamben

Génération, reproduction, reprotraduction : déconstruction de la déconstruction derridienne de la reproduction

Fabulous Fox (Agamben in the Henhouse)