Résumé

Matérialisée jadis par le tracé de la ligne verte de 1949, la frontière entre Israéliens et Palestiniens s’avère aujourd’hui flottante à bien des égards, bien qu’elle se manifeste par une séparation catégorique, concrétisée par une gestion particulière du territoire. Le présent article se penche sur l’œuvre autobiographique du chroniqueur palestinien Raja Shehadeh qui, dans le contexte de la colonisation israélienne de la Cisjordanie occupée, observe et commente l’évolution de la frontière depuis la fin des années 1970. Considérant la réalité multiculturelle et multilingue de cet espace de conflit, nous appliquerons à l’analyse certains outils et réflexions empruntés aux théories de la langue et de la traduction, permettant d’éclairer la nature de la relation entre les deux communautés.

Abstract

The border between Israelis and Palestinians, once marked by the Green Line of 1949, is now floating in many respects, although it manifests itself as a rigid separation, embodied in a particular management of the territory. This article focuses on the autobiographical work of Palestinian chronicler Raja Shehadeh, who, in the context of Israeli colonization of the occupied West Bank, observes and comments on the evolution of the border since the late 1970s. Considering the multicultural and multilingual reality of this space of conflict, we will apply to the analysis some tools and reflections borrowed from the theories of language and translation, allowing to shed light on the nature of the relationship between the two communities.

Une « ligne verte » est une frontière d’un genre particulier qui doit son nom à l’usage militaire, selon lequel on trace en vert, sur les cartes d’état-major, les lignes de front ou de séparation qui ont pris naissance au sein d’un conflit armé, et dont le tracé est appelé à être modifié ou supprimé une fois que le conflit aura été résolu. Aujourd’hui, on trouve ces frontières dans trois pays voisins de la région du Proche-Orient (en Israël/Palestine, à Chypre et au Liban), où elles se sont avérées être des réalités qui durent alors qu’elles étaient en principe des solutions militaires de court terme1. La première est apparue avec la création de l’État d’Israël en 1948 en Palestine, ancienne province ottomane où des communautés juives avaient déjà commencé à immigrer d’Europe à la fin du XIXe siècle, et qui avait été placée sous tutelle britannique par la Société des Nations en 1920. Suite au retrait du Royaume-Uni au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, et dans le contexte de la découverte des camps de concentration, l’idée de la fondation d’un « foyer national juif2 » s’était finalement concrétisée malgré le refus unanime des peuples de la région, déclenchant ainsi la première guerre israélo-arabe de 1948-1949. À son issue, une ligne verte fut tracée, provisoire à l’origine, le long des lignes d’armistice signées entre, d’un côté, les armées arabes coalisées et, de l’autre, l’armée israélienne nouvellement instituée (Tsahal), qui contrôlait déjà plus des trois quarts du territoire palestinien. Sa fonction initiale fut d’isoler un espace alors conçu comme une enclave juive dans un environnement arabe hostile, l’État d’Israël procédant, dans les deux ans suivant sa création, à l’expulsion massive des habitants autochtones du territoire conquis – autrement connue sous le nom de Nakba, la « catastrophe » en arabe – ainsi qu’au « rapatriement » des communautés hébraïques du Maghreb et du Moyen-Orient jusqu’à la fin des années 1950.

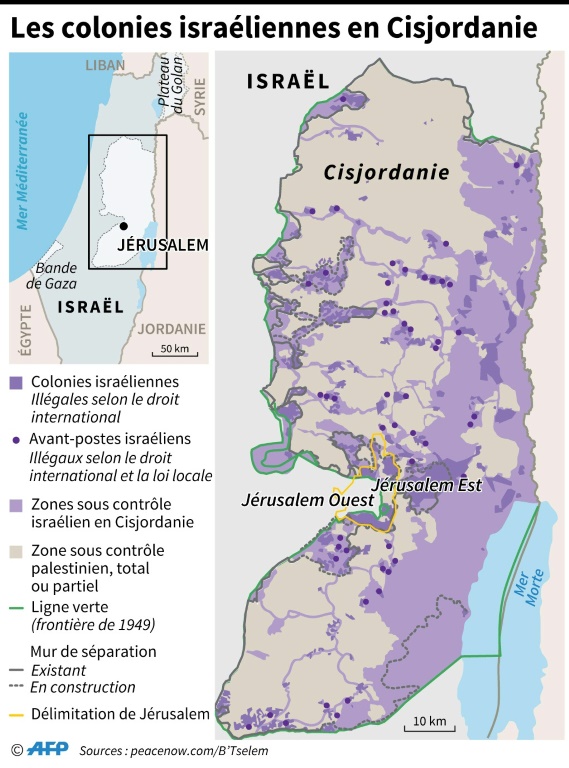

Avec la guerre des Six Jours en juin 1967, l’État d’Israël bouleverse le statu quo de la région en faisant mainmise, en un temps record, sur les espaces restants de la Palestine historique, la Cisjordanie et la bande de Gaza – contrôlées respectivement par la Jordanie et par l’Égypte depuis l’effondrement des institutions palestiniennes vingt ans plus tôt. Il annexe également la partie Est de Jérusalem, coupée en deux en 1948, et envahit la région aquifère du plateau syrien du Golan ainsi que le Sinaï égyptien (qui sera restitué en 1979). La ligne verte perd alors sa fonction et disparaît du territoire au fur et à mesure que l’État israélien entreprend de coloniser les espaces nouvellement conquis, qu’il administre désormais par le biais de son armée. Elle demeure toutefois un repère essentiel, permettant de distinguer le territoire israélien souverain (de 1948) et les Territoires palestiniens occupés (TPO) depuis 19673. C’est dans ce contexte qu’il convient de situer l’œuvre du chroniqueur palestinien Raja Shehadeh.

Né en 1951, dans une famille d’hommes de loi, Shehadeh est un écrivain anglophone prolifique, avocat de métier et ancien activiste, qui écrit depuis sa ville natale de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Après des études de droit à l’Université américaine de Beyrouth et à Londres, il a consacré l’essentiel de sa carrière juridique à la défense des droits de l’homme dans les TPO, jusqu’à faire partie, pendant la période dite du « processus de paix » au tournant des années 1990, de la délégation palestinienne chargée de négocier les conditions d’une paix durable avec l’État d’Israël. Suite à la signature de la déclaration de principe (ce qu’on appelle les « Accords d’Oslo »), à Washington en 1993, entre le premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, et le chef de l’O.L.P., Yasser Arafat, l’avocat se retrouve en profond désaccord avec le leadership palestinien et décide de se retirer de la vie politique pour se consacrer à l’écriture. Il a ainsi fait paraître, depuis les années 2000, des mémoires4, des extraits de son journal intime5, et surtout des essais autobiographiques6, dont le premier, Palestinian Walks: Notes on a Vanishing Landscape, lui vaut l’obtention du prix Orwell en 2008. L’auteur y met en œuvre un style digressif qu’il conservera dans ses textes ultérieurs, en abordant l’écriture par sa passion pour la marche en pleine nature, et en retraçant, au fil de ses excursions, trente ans de vie sous occupation, ainsi que l’histoire mouvementée de la Palestine du XXe siècle.

Thème central de son œuvre, la frontière est un objet que Shehadeh explore principalement dans le contexte de la colonisation de la Cisjordanie, à laquelle il a assisté au premier chef depuis son essor à la fin des années 1970. Nous nous pencherons d’abord sur les observations qu’il fait de son évolution, ce qui permettra dans un premier temps de tracer un bref historique de la colonisation. Nous examinerons ensuite différents passages dans lesquels l’auteur entreprend de traverser la frontière et se dégage de son expérience immédiate pour penser le rôle de celle-ci dans le conflit et dans son rapport avec l’Autre israélien. Devant la réalité multilingue de cet espace où au moins trois langues sont parlées au quotidien (l’hébreu, l’arabe et l’anglais), nous appliquerons à l’analyse certains outils et réflexions empruntés à la philosophie de la langue et de la traduction, tels que la catégorie d’« intraduisible », pour éclairer la relation entre les deux communautés, qui s’avère être de nature coloniale.

Chroniques de l’occupation : permanence et transformation de la frontière

Si le projet colonial des premiers temps consistait en l’implantation de communautés agricoles aux proportions modestes, il est aujourd’hui devenu un projet de réaménagement territorial total permettant à l’État d’Israël d’annexer un territoire dont il refoule la population. Shehadeh insiste à cet égard sur l’impact écologique de tels développements en Cisjordanie, qui ont transformé en une trentaine d’années une région jusqu’alors montagneuse et rurale en un espace fortement urbanisé et militarisé7. Les colonies sont devenues des villes, des routes et autoroutes ont été construites, et des terrains entiers ont été clôturés pour être transformés en espaces militaires, agricoles ou en réserves naturelles – le tout étant réservé au profit exclusif de la population juive :

In the course of a mere three decades close to half a million Jewish people were settled within an area of only 5,900 square kilometers. The damage caused to the land by the infrastructural work necessary to sustain the life of such a large population, with enormous amounts of concrete poured to build entire cities in hills that had remained untouched for centuries, is not difficult to appreciate. […] Beautiful wadis, springs, cliffs and ancient ruins were destroyed, by those who claim a superior love of the land8.

La colonisation a connu une première impulsion avec l’élection de Menahem Begin au poste de Premier ministre en 1977, plaçant à la tête de l’État le parti conservateur du Likoud – qui dominera, quasiment sans interruption depuis, le paysage politique israélien. Ouvertement favorable au maintien de l’occupation, ce parti encourage alors le développement des implantations juives dans les TPO (qu’il considère comme partie intégrante du territoire national, autrement surnommé « Grand Israël »), notamment grâce aux efforts du ministère de l’Agriculture, attribué au général Ariel Sharon jusqu’en 1981, et aux financements des mouvements pro-sionistes particulièrement actifs aux États-Unis. La colonisation se colore d’une sorte de « messianisme territorial9 » qui contribue à revivifier l’imaginaire de la patrie ancestrale en rebaptisant de nombreuses localités annexées, de même que la Cisjordanie occupée depuis dix ans qui devient le « district de Judée et Samarie », d’après les noms des anciens royaumes bibliques. Se rappelant l’incidence environnementale de ce nouveau courant émergent dit « néosioniste10 », Shehadeh pointe, non sans ironie, que :

With large capital infusions from the US it was possible for the state of Israel to make the ‘desert’ bloom with concrete and neon lights. Vast areas of my beloved country were being fenced to become off limits to us11.

Dans son deuxième essai autobiographique, A Rift in Time: Travel with my Ottoman Uncle, l’auteur quitte momentanément la Cisjordanie pour aller se promener en Israël, et plus précisément au nord du pays, dans la région de Galilée. En observant la campagne verdoyante de cette région restée agraire, Shehadeh constate toutefois que les villages palestiniens répertoriés avant 1948 ont disparu, et qu’il n’en reste plus aujourd’hui que quelques ruines éparpillées dans les champs. Le « nettoyage ethnique12 » auquel l’État juif a procédé à l’aube de sa création a en effet consisté en l’expulsion massive de la population autochtone du territoire conquis, mais aussi en la démolition de la quasi totalité de leurs villages et en une épuration architecturale entreprise à l’échelle du pays ; de nombreux bâtiments témoignant du patrimoine arabe de la région ont ainsi été détruits, alors que d’autres datant de la période ottomane ou des croisades par exemple (tels que les caravansérails, les monastères ou les forteresses) ont été conservés13. L’auteur en conclut que l’intervention israélienne en territoire palestinien vise la population autant que l’environnement lui-même14, et que le paysage israélien, qui lui paraît alors un décor de cimetière15, constitue comme la version avancée ou anticipée de ce à quoi il assiste en Cisjordanie :

The fall of Palestine proved detrimental not only to its Arab inhabitants but also to the land itself. […] Very quickly the entire country was reinvented. Huge projects were undertaken that caused irreversible damage to the environment16.

À partir du soulèvement populaire de 1987 (la première Intifada), puis pendant les années du processus de paix, la colonisation connaît un certain ralentissement avant de repartir de plus belle une fois que les Accords d’Oslo ont été signés, mais selon de nouvelles modalités. La déclaration de principe de 1993 n’engage, en effet, l’État d’Israël qu’à la seule reconnaissance de l’O.L.P. comme représentante des Palestiniens, et ne prévoit rien en ce qui concerne les autres points du conflit qui se voient tous repoussés à plus tard – tels que l’évacuation des colonies, le statut de Jérusalem-Est (annexée en 1967), ou encore la question des réfugiés de 194817. Bien qu’une autorité palestinienne intérimaire (A.P.) ait été ensuite créée dans les TPO, sa souveraineté a immédiatement été limitée en Cisjordanie où elle n’a pris le contrôle que de 20% du territoire, une « zone A » constituée d’enclaves disparates et discontinues. L’armée israélienne a conservé le contrôle exclusif de 60% du territoire, une « zone C » interdite d’accès aux Palestiniens (qui comprend les colonies, les zones militaires et la majorité des terres agricoles et constructibles), les 20% restants du territoire étant une zone de juridiction partagée (la « zone B »)18. Si l’on considère qu’Israël a également conservé sa mainmise sur les sous-sols et l’espace aérien, la Cisjordanie est depuis prise en étau par une « sorte de souveraineté “sandwich” : Israël, Palestine, Israël19 », qui institutionnalise de facto la colonisation. Les résidents des enclaves se sont ainsi retrouvés soumis à un système de surveillance permanente permis par un maillage étroit de barrières, de postes de contrôle et de barrages volants, supervisés par les soldats de Tsahal, qui entravent et limitent leurs moindres déplacements20. Surtout, ces nouvelles installations ont fait réapparaître sur le terrain une frontière entre Israéliens et Palestiniens, que la colonisation des premiers temps avait pourtant contribué à faire disparaître :

I never imagined that the West Bank could be closed off from Israel. But how short memory is! I grew up when Jordan was in control. There was a strict border with Israel and I could never visit the 1948 areas of Palestine which had become Israel. But since the occupation of the West Bank in 1967 and the removal of the borders with Israel I began to think of the country as one. Now new borders were being marked out unilaterally by Israel, ones that did not follow the historic green line between the West Bank and 1948 Israel21.

Pour faire face aux nouveaux épisodes de violence qui surviennent à partir de l’an 2000 (les événements de la seconde Intifada), Ariel Sharon, qui est alors élu Premier ministre, fait évacuer les colonies de la bande de Gaza (un territoire de 360 km2, qui s’étend sur la côte méditerranéenne à la frontière avec l’Égypte) et entreprend la construction d’une barrière de séparation tout autour de la Cisjordanie. Celle-ci suit plus ou moins le tracé de la ligne verte de 1949, mais pénètre largement dans l’espace cisjordanien – « comme des poignards22 », écrit Shehadeh – afin de rattacher de nombreuses colonies au territoire israélien. Il s’agit aujourd’hui d’une structure de plus de 700 km de long, qui alterne des pans de béton de huit mètres de haut avec des clôtures de fil barbelé et des routes de patrouille ; elle a contribué à la « dénaturalisation » de plus de 200 000 habitants en bordure des frontières de 1948, coupés ainsi du reste de la Cisjordanie23. Le mur est, à cet égard, considéré comme un nouveau dispositif d’annexion.

Outre la séparation sur le plan géographique, il existe également une « répartition calculée et complexe des individus [qui] dresse des frontières, invisibles ou visibles, […] non pas entre Arabes et Juifs mais entre Palestiniens de même origine24 ». À l’exception des zones dont la gouvernance a déjà été transférée à l’A.P., l’État juif administre en effet les TPO par le biais de l’armée, tandis qu’il considère Jérusalem-Est comme partie intégrante de son territoire souverain (de même que le plateau syrien du Golan, également annexé en 1967)25. Selon leur lieu de résidence, les Palestiniens se voient ainsi attribuer des cartes d’immatriculation qui leur accordent différents droits en matière de mobilité, notamment : les résidents des TPO, par exemple, ne peuvent se rendre en Israël ou à Jérusalem-Est que pour motifs spécifiques et via l’obtention de permis, tandis que les habitants de Jérusalem-Est sont comme assignés à résidence dans un « espace deux fois sinistré26 », puisqu’ils ne se trouvent pas sous la juridiction palestinienne mais que la citoyenneté israélienne ne leur est pas non plus accordée. Ce régime de statuts différents est un jalon essentiel dans la gestion israélienne de la société palestinienne27, qui peut difficilement prétendre à l’unité nationale ainsi morcelée en de multiples collectivités.

La frontière entre Israël et les Palestiniens, à l’origine matérialisée par la ligne verte de 1949 (qui n’a certes jamais été absolue28), a ainsi fait l’objet de multiples reconfigurations, qui ont contribué, au fil des ans et selon les périodes, à la faire disparaître et réapparaître et à la déplacer. De nos jours, et non sans paradoxe, la séparation entre les deux communautés s’avère une certaine « illusion29 », dans la mesure où « l’imbrication entre les zones palestiniennes et israéliennes est [devenue] tellement forte que la séparation géographique de deux territoires continus [est] […] impossible30 ». Certains parlent ainsi de frontière « verticale » pour qualifier le phénomène31 qui se caractérise néanmoins, sur le terrain, par l’omniprésence d’installations implémentant la séparation.

Des trajets semés d’obstacles : la frontière comme dispositif

Driving from Ramallah, we had passed numerous other borders, borders within borders within borders. Everywhere I looked I could see borders, barbed wires and watch towers32.

Dans un épisode qui relate une excursion en 1996, Shehadeh quitte son domicile et remonte en voiture vers le nord de la Cisjordanie pour se rendre en Israël. Il s’étonne du paysage constellé de dispositifs faisant office de frontière, tels que les barrières de fil barbelé et les postes de contrôle, un tableau qui illustre un phénomène de déplacement de la frontière qu’Étienne Balibar étudie pour sa part sur un plan épistémique. Étant donné que la frontière, selon la définition du droit public international, ou « au sens géographico-politico-administratif du terme33 », correspond à la bordure d’un territoire et d’une juridiction étatiques, le philosophe relève qu’elle marque simultanément la portée et la limite d’une souveraineté nationale. Cela revient à dire qu’elle exerce avant tout une « fonction de discrimination sociale34 », puisqu’elle permet de séparer les nationaux qui disposent de la citoyenneté de l’État, des individus non-nationaux bénéficiant de droits et de devoirs moindres et différents, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur du territoire national. Balibar estime à cet égard que « les frontières et les pratiques institutionnelles correspondantes35 » ne sont pas seulement situées « au bord du territoire, marqu[ant] le point où il cesse d’exister36 », mais qu’elles « se sont transportées au milieu de l’espace politique37 », où « elles se sont dispersées un peu partout, là où s’effectue, où se contrôle, le mouvement des informations, des personnes et des choses38 », « partout où s’exercent des contrôles sélectifs, par exemple des contrôles sanitaires […] ou sécuritaires39 ».

La kyrielle d’installations-frontières qui ponctuent le paysage cisjordanien rend visible ce phénomène, et Shehadeh peut lui-même faire l’épreuve de la discrimination au moment où il s’apprête à franchir l’un des check-points, ou « points-frontières40 », afin de pouvoir continuer sa route vers Israël. À l’approche d’un poste de contrôle qui venait à l’époque d’être consolidé, il peut déjà observer :

This new gate is a formidable sliding structure painted yellow, stretching the width of the road with barbed wire on each side. The main traffic crossing this border in both directions is made up of Israelis living on both sides. Most Palestinians are barred entry41.

Un simple coup d’œil sur la circulation lui montre que ce point de passage à la frontière est un dispositif à la fois de contrôle et de filtration, qui met en œuvre sur le terrain la discrimination entre Israéliens et Palestiniens. Alors que les premiers circulent d’un côté à l’autre (quasiment) sans être arrêtés, les seconds sont pour leur part retenus et contrôlés, souvent pour une durée indéterminée et sans garantie que le passage leur sera autorisé par la suite. Ainsi, le poste-frontière « contribuerait à faire cohabiter deux types d’espace s’articulant différemment : d’une part, un espace israélien, continu, fluide, dans lequel il serait possible de circuler rapidement, et d’autre part, un espace palestinien, fragmenté, jalonné d’obstacles, dans lequel le mouvement serait ralenti et où les trajectoires seraient imprévisibles42 ». Grâce à son rôle de filtration, qui différencie les membres des deux communautés de façon discriminatoire, la frontière s’avère aussi être un dispositif de hiérarchisation – ce qui rejoint en ce sens l’idée, évoquée précédemment, de verticalité. Lorsque l’auteur se soumet au contrôle de sécurité, il continue son observation :

As […] I stopped for inspection, I watched the soldiers, young men and women, staffing this checkpoint. They wore strikingly tight clothes that emphasised their bodies. From behind their sunglasses, and in between messages exchanged over the mobile phones that seem glued to their ears, they hurled instructions at the few Palestinians fortunate enough to be allowed through. These youngsters were convinced that the sophisticated surveillance material at their disposal, systems that their country has been developing, testing on the hapless Palestinians and exporting to various parts of the world, together with the free nature of the interaction among them, assured them recognition as part of the technologically developed, sexually liberated Western world. It also marked their separation from and superiority to the other inhabitants of the Arab Middle East in which they lived43.

En examinant les soldats chargés de réguler le flux de la circulation dans le respect de l’ordre et de la sécurité, Shehadeh pointe que la frontière est aussi l’expression d’une certaine idéologie. Avec leurs uniformes ajustés et leur matériel de surveillance hyper-sophistiqué, les jeunes soldats, des hommes et des femmes qui interagissent librement entre eux, se distinguent des Palestiniens qu’ils soumettent au contrôle et traitent avec autoritarisme. Ils sont non seulement les représentants du pouvoir à cet endroit du territoire, mais démontrent l’avancée technologique d’Israël, sans égale dans la région, et donnent l’illusion d’une société plus moderne, plus développée, grâce à l’égalité homme-femme que l’armée promeut – du moins pendant la durée du service militaire ou des périodes de réserve44. Shehadeh fait ainsi ressortir que la frontière est un dispositif, au sens que Michel Foucault donne au terme, définissant des « stratégies de rapports de forces supportant des types de savoir, et supportés par eux45 » : un dispositif est « de nature essentiellement stratégique, ce qui suppose […] une certaine manipulation de rapports de forces […] [Il est] toujours inscrit dans un jeu de pouvoir, mais toujours lié aussi à une ou des bornes de savoir, qui en naissent mais, tout autant, le conditionnent46 ». La frontière discrimine, distingue et hiérarchise, autant sur un plan géographique et logistique qu’idéologique, puisqu’elle manifeste et étaye la vision israélienne de l’ordre et du pouvoir, et permet de projeter sur le terrain la supériorité des Israéliens sur les Palestiniens ou, plus exactement, des colonisateurs sur les colonisés.

Le commentaire de l’auteur à la fin de la citation fait en effet référence à une métaphore courante comparant l’État israélien à une « villa dans la jungle47 » :

Israel’s present leaders are fond of distinguishing between the untamed Middle East jungle and their sparkling, untainted colonial white villa, so they indulge in their favorite fantasy: that their country is part of the West48.

Popularisée par l’ancien Premier ministre Ehud Barak, cette image fait de l’État juif une avancée de la « civilisation », un îlot de sécurité, de droit et de justice, dans un environnement arabe ou moyen-oriental jugé par comparaison chaotique, arriéré et violent. Si la colonisation israélienne n’a certes pas les mêmes modalités que les plus anciennes formes de colonialisme, pratiquées par les nations européennes jusqu’au milieu du XXe siècle49, la métaphore traduit néanmoins une même (di)vision du monde et des hommes, entendant justifier l’exercice du pouvoir par les colons sur les colonisés par le recours au racisme – une pensée essentialisante des cultures et des individus qui les place dans des catégories hiérarchisables et définitives. Selon Albert Memmi, le racisme n’est pas « un détail plus ou moins accidentel mais […] la meilleure expression du fait colonial […]. Non seulement il établit la discrimination fondamentale entre colonisateur et colonisé, condition sine qua non de la vie coloniale, mais il en fonde l’immuabilité50 » : lorsque la séparation des sujets coloniaux est établie selon des critères raciaux, « le passage en devient, en effet, impossible, et toute révolte serait absurde51 ».

On peut mentionner un autre épisode qui souligne la coïncidence entre le racisme et la fonction de la frontière dans un espace colonial. En 1992, pendant les négociations en vue du processus de paix, l’auteur revenait de Washington avec les autres membres de la délégation palestinienne en passant par la Jordanie (les résidents des TPO n’étant pas autorisés à transiter par l’aéroport de Tel Aviv). Au moment de passer la frontière pour entrer en Cisjordanie – située sur le Pont Allenby au-dessus du fleuve du Jourdain –, Shehadeh s’était étonné que les soldats aient tout à fait négligé leurs documents, contenant pourtant des informations confidentielles de première importance pour l’avenir du conflit, mais qu’ils s’étaient consciencieusement assurés qu’aucun article non déclaré n’avait été dissimulé dans leurs valises. Il lui fallut quelques minutes pour comprendre la logique du protocole :

Now I understood. The Israeli were not interested in reading or copying our documents. They didn’t take the negotiations in Washington seriously enough. […] Instead, they just assumed that because we were Arabs we would do anything to smuggle goods across the border without having to pay duties52.

La gestion de la frontière par les soldats témoigne du racisme ordinaire qu’ils nourrissent à l’égard de la population occupée, car ils n’avaient accordé aucune importance au fait qu’ils avaient affaire à des diplomates mais avaient spontanément anticipé que ceux-ci pouvaient se livrer à de la contrebande « puisqu’ils étaient Palestiniens ». Ainsi, l'anecdote donne à voir la frontière comme un rouage du système colonial, autant sur le plan logistique qu’idéologique, donc comme un point nodal du discours colonial.

Un discours colonial « intraduisible »

Shehadeh relate dans l’ensemble de son œuvre de nombreuses occurrences où il lui a été donné l’occasion de traverser la frontière physique qui le séparait des Israéliens, et de se confronter, avec plus ou moins de force, à un discours colonial, c’est-à-dire à un discours dont « l’objectif […] est de construire le colonisé comme une population de types dégénérés sur la base de l’origine raciale, afin de justifier la conquête et d’établir des systèmes d’administration et d’instruction53 ». Différentes anecdotes, telles que celles citées dans cet article, permettent ainsi de situer la séparation sur le plan discursif, et par conséquent de mobiliser des outils et des réflexions empruntés aux théories de la langue et de la traduction. Un épisode en particulier met en évidence la relation coloniale comme une situation d’« intraduisibilité ».

Il s’agit d’un incident plus récent, survenu aux alentours de 2006, un jour que Shehadeh traversait de nouveau le Pont Allenby et se retrouvait bloqué au moment de passer la sécurité. Suite à un mouvement de panique semé dans le terminal par le déclenchement des systèmes d’alarme – qui s’avéra finalement être une fausse alerte –, l’auteur avait brusquement été sommé de se ranger sur le côté avec les autres voyageurs, laissant sur le tapis roulant des détecteurs de rayons X tous ses effets personnels, ses papiers et son portefeuille. Au bout d’une heure d’attente, impatient et inquiet, il s’était emporté et avait vilipendé les soldats avec insolence, insinuant notamment qu’ils auraient besoin d’un soutien psychologique pour mieux gérer leur conduite à la limite de la paranoïa :

Usually when I travel through Israeli borders I keep my calm no matter what. But this time I was unable to control myself. […] I went at them with the passion of the Old Testament prophet Ezekiel, someone who had seen the light and had to put his point across54.

Malgré la scène qu’il avait provoquée, l’auteur avait pu constater que les soldats en poste – un groupe alors constitué d’une majorité de femmes – étaient restés sans réaction, avant que l’une d’entre eux ne se décide finalement à engager la conversation avec lui :

I am not blessed with a strong, booming voice that carries. With all the surrounding commotion of the noisy terminal full of travelers only a few soldiers could hear me. And all they did was to look at me blankly without flinching, for they were well trained. Then eventually one of them uttered the magic word, ‘TERRORISM’, pronouncing it in that distinctive Israeli accent popularized by Ariel Sharon, using the velar ‘r’, so that what came out was ‘teghoghism’.

‘What about terrorism?’ I demanded to know.

‘Haven’t you heard of teghoghism?’ she asked.

‘I have,’ I said, ‘but what I’ve seen has nothing to do with that. […]’

I was not heard. Eventually one of them lifted the phone to report to her superior in a laconic, unperturbed manner, ‘One of them is making a balagan.’ I knew the word in Hebrew. It means ‘mischief’55.

On peut voir que Shehadeh fait distinctement ressortir la réalité multilingue de ce moment d’incompréhension mutuelle, alors qu’il ne mentionne généralement pas la langue dans laquelle les conversations qu’il rapporte ont lieu – sans doute pour faciliter de lecture. L’auteur d’un côté se révolte contre l’injustice dont il s’estime victime, car il a été bousculé, retenu contre son gré et dépossédé de ses affaires, sans explication, tandis que les soldats de l’autre côté, l’ayant d’abord ignoré, lui signalent de ne pas s’insurger car ils ne font qu’appliquer les mesures de sûreté. Pour Shehadeh cependant, qui fulmine à ce moment du récit, l’argument de l’antiterrorisme paraît un prétexte hypocrite trahissant l’inconséquence des soldats qui ne se rendent pas compte de leur autorité et dénigrent les réactions entraînées par leurs pratiques, une « formule magique » dit-il, qui le fait taire en étouffant sa protestation. La scène relate ce que Jean-François Lyotard appelle un « différend », « un cas de conflit entre deux parties56 » dans lequel « le plaignant est dépouillé des moyens d’argumenter et devient de ce fait une victime57 ». Reprenant la notion, Étienne Balibar précise que, dans le différend, c’est « l’absence de possibilité de discuter, et d’abord de “répondre”, ou de “présenter son cas” à l’autre, qui est première58 ». L’auteur répète en effet qu’il n’est pas « entendu », alors qu’il a conscience de ne pas avoir une voix qui porte et de se trouver dans un environnement bruyant, indiquant par là que les soldats ne sont pas véritablement en mesure de comprendre ce qu’il cherche à dire. L’incompréhension se manifeste alors dans le texte par des symptômes inter-langagiers, dont l’équivoque est lourde de sens dans la conversation.

Le mot « terrorism », premièrement, est d’abord écrit en lettres majuscules puis avec une modification orthographique pour laisser entendre l’accent hébraïque des soldats qui grasseyent les « r » (« teghoghism ») ; il est ainsi rendu à son étrangeté même s’il n’est pas étranger à la langue du texte. Deuxièmement, lorsque Shehadeh entend une autre femme soldat rapporter l’incident à son supérieur, en qualifiant son invective de « balagan », on voit qu’il insiste sur le mot précisément employé en hébreu, qu’il inscrit d’abord dans une réplique autrement rapportée en anglais, avant de le traduire. Il s’agit d’un terme argotique, courant en hébreu moderne issu du yiddish, dont l’équivalent en français serait « pagaille », « foutoir » ou encore « bordel ». On peut remarquer que si Shehadeh laisse de côté le caractère familier ou grossier du mot, il l’interprète comme une marque d’infériorisation de la part des soldats, qui semblent parler de lui comme d’un enfant qui ferait un « caprice » ou une « bêtise » (« mischief »). Ces termes correspondent ainsi à ce que Barbara Cassin appelle des « intraduisibles », des « symptômes, sémantiques et/ou syntaxiques, de la différence des langues, non pas ce qu’on ne traduit pas, mais ce qu’on ne cesse pas de (ne pas) traduire59 ».

Plus qu’à des « langues », comprises comme des systèmes de signes vocaux et/ou graphiques permettant la communication entre humains, les mots et expressions propres à chacune appartiennent à ce qui est plus généralement dénommé une « culture » – un « cadre » incluant des systèmes de valeurs, croyances, expériences ou conjectures établis au fil du temps, et qui permettent aux locuteurs de donner forme à leur réalité. Lorsqu’il y a traduction, ou transfert d’un énoncé d’un « cadre » à un autre, il s’agit de négocier l’ancrage de cet énoncé dans un nouveau contexte, linguistique mais aussi socio-culturel60. Outre que certains énoncés sont considérés « intraduisibles » au sens où leur transfert dans une nouvelle langue serait impossible sans la perte irrémédiable de ce qui fait leur unicité dans leur langue d’origine, la notion mise en avant par Cassin se situe dans la perspective d’une histoire de la philosophie, et vise en particulier les grands concepts de la philosophie européenne qui se sont chargés de sens divers et d’équivoques particulières selon les langues dans lesquelles ils ont été théorisés – et qu’il s’agit ainsi d’étudier entre les langues, dans les passages de leurs reformulations, en « (ne) les traduisant (pas) », pour reprendre l’expression61.

Pour sa part, Shehadeh, qui se situe dans une tout autre perspective, « (ne) traduit (pas) » les termes formulant le différend lorsqu’il insiste sur leur étrangeté (leur caractère d’être étrangers), pour montrer qu’ainsi « dépouillé » de ses moyens d’expression, il est rabaissé à sa situation de colonisé :

Her description of what I was doing made me realise that I could have said whatever I wanted […] and I would not have been heard. For that to happen she would have had to abandon the foundations on which she constructs her world and her ability to act within it as a superior human being with a superior cause towards an inferior human being, a congenital terrorist, unruly and incapable of civilization, who cannot accept his place in the scheme of things set up for him in which she plays her part very well and very properly62.

La conversation, qui frise alors le dialogue de sourd, est ainsi loin d’être anodine puisqu’elle fait réaliser à l’auteur toute son infériorité dans le regard de l’Autre. Plus violemment encore que le silence que les soldats lui imposaient pour neutraliser son agressivité, ou que l’argument de l’antiterrorisme révélant leur incompréhension, le mot « balagan » en particulier renvoie Shehadeh à une image déformée de lui-même, dépeint comme un « terroriste congénital », un « être inférieur », « violent et incivilisé ». Autrement dit, aux yeux des soldats, c’est un « barbare » ; le mot est issu du grec « βάρϐαρος », fondé sur une onomatopée « pour désigner la confusion d’une langue qu’on ne comprend pas63 » (que l’on peut, par exemple, entendre dans le français « babil »). Il désignait à l’origine un locuteur non-hellénophone ou n’appartenant pas à la civilisation hellénique : les Grecs de la philosophie classique se pensaient tributaires d’une langue conçue comme logos (une notion qui désigne la langue, le langage, la raison et la pensée tous ensemble, indivisibles), et infériorisaient par conséquent tous ceux qui ne parlaient pas le grec, qu’ils pensaient dépourvus de cette faculté de parler et de penser tout à la fois (de produire du logos). Avant d’être synonyme de « brutal » ou de « primitif », « barbare » qualifie ainsi « quelqu’un dont on n’est pas vraiment sûr qu’il parle64 », et qui ne paraît ni tout à fait raisonné, ni tout à fait raisonnable.

Outre l’effet accidentel de paronymie entre les termes, le mot « balagan » renvoie ainsi l’auteur à sa condition de « barbare blablatant » dans le regard des colonisateurs, et surtout dans leur « langue » : alors que l’injustice dont il est victime est, pour Shehadeh, due au fait qu’il est Palestinien et non aux mesures de sûreté antiterroriste qui la justifient ; du point de vue des soldats en revanche, qui n’envisagent pas qu’il puisse éprouver autrement les rapports de force qui les opposent, son accès de colère n’est pas une réaction légitime et constitue la preuve même de son infériorité, du danger qu’il représente et qu’il convient donc de contenir et de maîtriser. On peut par ailleurs remarquer qu’en mentionnant Ariel Sharon, le grand « héros » de la colonisation dont il fait l’énonciateur de référence pour la prononciation grasseyée de « teghoghism », l’auteur signale qu’à ce moment du récit, la langue des soldats et le discours colonial ne forment plus qu’un même logos indivisible : un discours de pouvoir qui s’impose comme langue de raison, qui l’essentialise dans son statut de colonisé et ainsi justifie sa domination. On comprend dès lors que Shehadeh ait recours à l’intraduisible pour formuler le différend, puisqu’il ne peut ni adhérer à un discours qui le « barbarise » et lui renvoie une image dégradante de lui-même, ni s’exprimer dans une langue qui lui refuse le droit à la parole – et donc à l’égalité et à la différence :

Nothing I could say would be taken seriously. Israel’s racism towards me as an Arab […] was not based on what I did or said but on who I was, a Palestinian Arab […]. I should have known that it was a waste of my energy to attempt to communicate with those who do not attribute an equal status to me as a fellow human being, a lesson that all victims of discrimination under colonial regimes over the ages have had to learn65.

Au terme de ce parcours sur la séparation en Israël/Palestine, on peut relever l’existence d’une corrélation entre la frontière et l’intraduisible, la première étant à l’espace colonisé ce que le second serait au discours colonial : des constructions nécessaires au maintien du pouvoir qu’ils étayent et perpétuent, « fonction d’une certaine cartographie […] des identités et des appartenances66 » qui constitue « la médiation indispensable pour l’exportation de la barbarie […] en direction des “autres”67 ». Lorsque l’auteur est finalement autorisé à se remettre en route, il en vient à regretter son comportement querelleur et impertinent, qui ne l’a pas aidé à se faire entendre – même s’il n’est pas sûr que cela fût possible – et qui a surtout alimenté l’animosité ambiante qu’Israéliens et Palestiniens éprouvent les uns envers les autres :

I wonder how many of us ‘underlings’ have developed contrary racist attitudes […] and I knew this was my big challenge and what I must guard against68.

Jouer le jeu du racisme, « l’arme la plus sûre69 » de l’ordre colonial qui assure que colons et colonisés demeurent dans leurs rôles impartis, œuvre en effet toujours contre les « subalternes » (« underlings ») dont l’expérience et les propos sont méprisés et à qui il n’est pas nécessaire de répondre de ses actes. Partir en excursion et franchir les frontières dans un espace à la géographie mouvante et compliquée est donc, pour l’auteur, autant une question d’éthique que de résistance, permettant de chercher d’autres modalités, telles que les outils fournis par la pensée de la traduction, pour envisager le conflit mais aussi son dépassement :

The only borders are in people’s minds, artificial creations that come to be acknowledged and recognised by us, the people living here, because we have no choice. […] I hope I will never acknowledge that my tiny area of the West Bank has become separated into 227 geographical areas70.

Bibliographie

BAKER, Mona, Translation and Conflict: A Narrative Account, Londres/New York, Routledge, 2006.

BALIBAR, Étienne « Politique et traduction : réflexions à partir de Lyotard, Derrida, Said », Asylon(s), n°7, 2010, [http://www.reseau-terra.eu/article932.html], consulté le 15 décembre 2021.

BALIBAR, Étienne, Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le peuple, Paris, La Découverte, 2001.

BALIBAR, Étienne, La Crainte des masses : Politique et philosophie avant et après Marx, Paris, Galilée, 1997.

BHABHA, Homi, Les lieux de la culture : Une théorie postcoloniale, traduit de l’anglais par Françoise Bouillot, Lausanne, Payot, 2007.

BLANC, Pierre, « Palestine : géopolitique d’une violence territoriale », Confluences Méditerranée, n°86, 2013, p. 13-28.

B’TSELEM (The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), Interactive Map, [https://www.btselem.org/map], consulté le 15 décembre 2021.

BULLE, Sylvaine, « Jérusalem-Est : les sinistrés de la ville-monde », Multitudes, vol. 3, n°17, 2004, p. 165-173.

CASSIN, Barbara, Éloge de la traduction : Compliquer l’universel, Paris, Fayard, 2016.

CASSIN, Barbara, dir., Vocabulaire européen des philosophies : Dictionnaire des intraduisibles, Paris, Seuil/Dictionnaires Le Robert, 2004.

CHARBIT, Denis, Israël et ses paradoxes : Idées reçues sur un pays qui attise les passions, Paris, Le Cavalier Bleu, 2015.

CORM, Georges, Le Proche-Orient éclaté (1956-2012), 2 tomes, Paris, Folio Histoire, 2012.

DICKINSON, Philip, « Raja Shehadeh’s Palestinian Walks and the Concrete Ecology of Settlement », Interventions, vol. 2, n°20, 2018, p. 294-307.

DIECKHOFF, Alain, « Israël à l’aube du XXIe siècle : entre néosionisme et postsionisme », Raisons politiques, vol. 7, n°3, 2002, p. 135-156.

FOUCAULT, Michel, Dits et Écrits II (1976-1988), 1997, Paris, Gallimard, 2001.

HALÉVI, Ran, « Israël : “une villa dans la jungle” », Le Débat, n°190, 2016, p. 154-160.

HANAFI, Sari, « Spatio-cide, réfugiés, crise de l’État-nation », Multitudes, n°18, 2004, p. 187-196.

LATTE ABDALLAH, Stéphanie & PARIZOT, Cédric, dir., Israël/Palestine : L’illusion de la séparation, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2017.

LYOTARD, Jean-François, Le Différend, Paris, Édition de Minuit, 1983.

MEMMI, Albert, Portrait du colonisé, précédé du Portrait du colonisateur et d’une préface de Jean-Paul Sartre, 1957, Lausanne, Payot, 1973.

NEWMAN, David, « La frontière Israël-Palestine : Changements et continuité », traduit de l’anglais par Yéhuda Sobel, Outre-Terre, vol. 9, n°4, 2004, p. 131-144.

NICOLAÏDIS, Dimitri, LE STRAT, Anne & JALLON, Hugues, « Dépasser le sionisme ? Débat avec Ilan Greilsammer et Michel Warschawski », Mouvements, n°33-44, 2004, p. 59-75.

PAPPÉ, Ilan, The Forgotten Palestinians: The History of the Palestinians in Israel, New Haven, Yale University Press, 2011.

PAPPÉ Ilan, The Ethnic Cleansing of Palestine, Londres, Oneworld Publications, 2006.

PARIZOT, Cédric, « Viscous Spatialities: The Spaces of the Israeli Permits Regime of Access and Movement », The South Atlantic Quarterly, vol. 1, n°117, janvier 2018, p. 21-42.

PARIZOT, Cédric, « Temporalités et perceptions de la séparation entre Israéliens et Palestiniens », Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, n°20, 2009, [http://journals.openedition.org/bcrfj/6291], consulté le 15 décembre 2021.

PIRINOLI, Christine, « Effacer la Palestine pour construire Israël : Transformation du paysage et enracinement des identités nationales », Études Rurales, n°173-174, 2005, p. 67-85.

SHEHADEH, Raja, Going Home: A Walk Through Fifty Years of Occupation, Londres, Profile Books, 2019.

SHEHADEH, Raja, Where the Line is Drawn: Crossing boundaries in Occupied Palestine, Londres, Profile Books, 2017.

SHEHADEH, Raja, Occupation Diaries, Londres, Profile Books, 2013.

SHEHADEH Raja, A Rift in Time: Travel with my Ottoman Uncle, New York, OR books, 2011.

SHEHADEH, Raja, Strangers in the House: Coming of Age in Occupied Palestine, 2002, Londres, Profile Books, 2009.

SHEHADEH, Raja, Palestinian Walks: Notes on a Vanishing Landscape, Londres, Profile Books, 2008.

SHEHADEH, Raja, When the Bulbul Stopped Singing: A Diary of Ramallah under Siege, Londres, Profile Books, 2003.

SPENCER, Robert, « Ecocriticism in the Colonial Present: the Politics of Dwelling in Raja Shehadeh’s Palestinian Walks: Notes on a Vanishing Landscape », Postcolonial Studies, vol. 1, n°13, 2010, p. 33-54.

VERACINI, Lorenzo, Settler Colonialism: A Theoretical Overview, Londres, Palgrave Macmillan, 2010.

WEIZMAN, Eyal, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation, Londres/New York, Verso, 2007.

ZERNER, Charles, « Landscapes in Translation: Traveling the Occupied Palestinian Territories and Israel with Raja Shehadeh and David Grossman », Ecozon@, vol. 1, n°5, 2014, p. 33-53.

1 L’île de Chypre est ainsi coupée en deux par une ligne verte depuis 1974, et la capitale libanaise, Beyrouth, fut également divisée pendant les quinze ans de guerre civile (1975-1990) ; bien que cette ligne n’existe plus aujourd’hui, les conséquences à long terme entraînées par les conflits, telles que les déplacements de populations, ont contribué à renforcer la division tout comme dans les pays voisins. Pour une étude détaillée du cadre historique régional, nous renvoyons notamment à Georges Corm, Le Proche-Orient éclaté (1956-2012), 2 tomes, Paris, Folio Histoire, 2012.

2 D’après la formule du ministre des Affaires étrangères britannique Arthur Balfour, dans une lettre ouverte du 2 novembre 1917 (la « déclaration Balfour »), assurant Lord Walter Rothschield de son soutien au mouvement sioniste dont il était l’un des principaux financeurs.

3 On peut ajouter que la couleur « verte » de la ligne caractérise une démarcation de facto survenue au sein d’un territoire contesté mais dont l’unité n’est pas remise en question ; au contraire, les frontières internationales (qui séparent des territoires nationaux distincts) dont les tracés sont eux aussi disputés prennent d’autres couleurs : ainsi, la limite du territoire syrien occupé par Tsahal depuis 1967 est une « ligne violette » gardée par les forces de l’ONU, et pareillement, la partie du territoire libanais toujours sous occupation israélienne depuis 1982 est délimitée par une « ligne bleue ».

4 Strangers in the House: Coming of Age in Occupied Palestine, 2002, Londres, Profile Books, 2009.

5 When the Bulbul Stopped Singing: A Diary of Ramallah under Siege, Londres, Profile Books, 2003 ; Occupation Diaries, Londres, Profile Books, 2013.

6 Dans l’ordre chronologique : Palestinian Walks: Notes on a Vanishing Landscape, Londres, Profile Books, 2008 ; A Rift in Time: Travel with my Ottoman Uncle, New York, OR books, 2011 ; Where the Line is Drawn: Crossing boundaries in Occupied Palestine, Londres, Profile Books, 2017 ; Going Home: A Walk Through Fifty Years of Occupation, Londres, Profile Books, 2019.

7 À cet égard, la plupart des analyses de son œuvre se situent dans une perspective écocritique : voir par exemple Philip Dickinson, « Raja Shehadeh’s Palestinian Walks and the Concrete Ecology of Settlement », Interventions, vol. 2, n°20, 2018, p. 294-307 ; Robert Spencer, « Ecocriticism in the Colonial Present: the Politics of Dwelling in Raja Shehadeh’s Palestinian Walks: Notes on a Vanishing Landscape », Postcolonial Studies, vol. 1, n°13, 2010, p. 33-54 ; Charles Zerner, « Landscapes in Translation: Traveling the Occupied Palestinian Territories and Israel with Raja Shehadeh and David Grossman », Ecozon@, vol. 1, n°5, 2014, p. 33-53.

8 Raja Shehadeh, Palestinian Walks, op. cit., p. xviii.

9 Alain Dieckhoff, « Israël à l’aube du XXIe siècle : entre néosionisme et postsionisme », Raisons politiques, vol. 7, n°3, 2002, p. 137.

10 Alain Dieckhoff, op. cit., p. 135.

11 Raja Shehadeh, Palestinian Walks, op. cit., p. 114.

12 Selon l’expression consacrée par Ilan Pappé, The Ethnic Cleansing of Palestine, Londres, Oneworld Publications, 2006.

13 Christine Pirinoli, « Effacer la Palestine pour construire Israël : Transformation du paysage et enracinement des identités nationales », Études Rurales, n°173-174, 2005, p. 72.

14 On peut ajouter qu’avant même la création d’Israël, d’importants projets de défrichement et de boisement avaient déjà été entrepris par les institutions juives afin de préparer le terrain à l’installation des nouveaux immigrants ; voir Alain Dieckhoff, op. cit., p. 135-136.

15 « With the possible location of the Arab villages, the old features of this cemetery of a land began to emerge », Raja Shehadeh, A Rift in Time, op.cit., p. 83.

16 Raja Shehadeh, A Rift in Time, op. cit., p. 217-218.

17 Georges Corm, op. cit., p. 753 et sq.

18 Pierre Blanc, « Palestine : géopolitique d’une violence territoriale », Confluences Méditerranée, n°86, 2013, p. 13-28.

19 Sari Hanafi, « Spatio-cide, réfugiés, crise de l’État-nation », Multitudes, n°18, 2004, p. 191.

20 Voir la carte interactive établie par l’organisation non gouvernementale B’Tselem (The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), [https://www.btselem.org/map], consulté le 15 décembre 2021.

21 Raja Shehadeh, Palestinian Walks, op. cit., p. 104.

22 « Penetrating the lands of the Palestinians like daggers », Raja Shehadeh, Palestinian Walks, op. cit., p. xvii.

23 Sari Hanafi, op. cit., p. 190.

24 Sylvaine Bulle, « Jérusalem-Est : les sinistrés de la ville-monde », Multitudes, vol. 3, n°17, 2004, p. 169.

25 David Newman, « La frontière Israël-Palestine : Changements et continuité », traduit de l’anglais par Yéhuda Sobel, Outre-Terre, vol. 9, n°4, 2004, p. 135.

26 Sylvaine Bulle, op. cit., p. 170.

27 Cédric Parizot, « Viscous Spatialities: The Spaces of the Israeli Permits Regime of Access and Movement », The South Atlantic Quarterly, vol. 1, n°117, janvier 2018, p. 21-42.

28 On doit préciser que depuis la création de l’État israélien, un quart de sa population est constitué de citoyens non-juifs descendants pour la grande majorité d’entre eux des « rescapés » de la Nakba ; voir Ilan Pappé, The Forgotten Palestinians: The History of the Palestinians in Israel, New Haven, Yale University Press, 2011.

29 Stéphanie Latte Abdallah & Cédric Parizot, dir., Israël/Palestine : L’illusion de la séparation, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2017.

30 Cédric Parizot, « Temporalités et perceptions de la séparation entre Israéliens et Palestiniens », Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, n°20, 2009, [http://journals.openedition.org/bcrfj/6291], §2, consulté le 15 décembre 2021.

31 L’architecte Eyal Weizman emploie la formule pour commenter l’infrastructure militaire du projet colonial en Cisjordanie, où les colonies et les artères des Israéliens ont stratégiquement été édifiées sur les sommets, tandis que les villages et les routes des Palestiniens sont pour leur part dans les vallées et à flanc de collines ; voir Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation, Londres/New York, Verso, 2007, p. 11 et sq.

32 Raja Shehadeh, A Rift in Time, op. cit., p. 54.

33 Étienne Balibar, La Crainte des masses : Politique et philosophie avant et après Marx, Paris, Galilée, 1997, p. 379.

34 Étienne Balibar, Nous, citoyens d’Europe ? Les frontières, l’État, le peuple, Paris, La Découverte, 2001, p. 180.

35 Ibid., p. 175.

36 Ibid.

37 Ibid.

38 Ibid., p. 15-16.

39 Étienne Balibar, La Crainte des masses, op. cit., p. 379.

40 Ibid., p. 374.

41 Raja Shehadeh, A Rift in Time, op. cit., p. 66-67.

42 Cédric Parizot, « Temporalités et perceptions de la séparation entre Israéliens et Palestiniens », op. cit., §3.

43 Raja Shehadeh, A Rift in Time, op. cit., p. 67.

44 Les divisions en poste en Cisjordanie sont généralement constituées de recrues effectuant leur service militaire, ou de réservistes que l’armée mobilise tous les ans pendant un mois ; voir Denis Charbit, « “Tsahal est l’armée du peuple” », in Israël et ses paradoxes : Idées reçues sur un pays qui attise les passions, Paris, Le Cavalier Bleu, 2015, p. 61-74.

45 Michel Foucault, Dits et Écrits II (1976-1988), 1997, Paris, Gallimard, 2001, p. 300.

46 Ibid.

47 Ran Halévi, « Israël : “une villa dans la jungle” », Le Débat, n°190, 2016, p. 154-160 ; voir aussi la discussion autour de cette image dans Dimitri Nicolaïdis, Anne Le Strat & Hugues Jallon, « Dépasser le sionisme ? Débat avec Ilan Greilsammer et Michel Warschawski », Mouvements, n°33-44, 2004, p. 73.

48 Raja Shehadeh, Occupation Diaries, op. cit., p. 36.

49 Sur les différentes formes du colonialisme, voir Lorenzo Veracini, Settler Colonialism: A Theoretical Overview, Londres, Palgrave Macmillan, 2010.

50 Albert Memmi, Portrait du colonisé, précédé du Portrait du colonisateur et d’une préface de Jean-Paul Sartre, 1957, Lausanne, Payot, 1973, p. 103.

51 Ibid.

52 Raja Shehadeh, Where the Line is Drawn, op. cit., p. 124.

53 Homi Bhabha, Les lieux de la culture : Une théorie postcoloniale, traduit de l’anglais par Françoise Bouillot, Lausanne, Payot, 2007, p. 127.

54 Raja Shehadeh, A Rift in Time, op. cit., p. 219-220.

55 Ibid., p. 220-221.

56 Jean-François Lyotard, Le Différend, Paris, Édition de Minuit, 1983, p. 9.

57 Ibid., p. 24-25.

58 Étienne Balibar, « Politique et traduction : réflexions à partir de Lyotard, Derrida, Said », Asylon(s), n°7, 2010, [http://www.reseau-terra.eu/article932.html], §13, consulté le 15 décembre 2021.

59 Barbara Cassin, Éloge de la traduction : Compliquer l’universel, Paris, Fayard, 2016, p. 54.

60 Autour des notions de « cadre » et de « recadrage » en traduction, voir Mona Baker, Translation and Conflict: A Narrative Account, Londres/New York, Routledge, 2006.

61 Barbara Cassin, dir., Vocabulaire européen des philosophies : Dictionnaire des intraduisibles, Paris, Seuil/Dictionnaires Le Robert, 2004.

62 Raja Shehadeh, A Rift in Time, op. cit., p. 221.

63 Barbara Cassin, Éloge de la traduction, op. cit., p. 35.

64 Ibid.

65 Raja Shehadeh, A Rift in Time, op. cit., p. 221.

66 Étienne Balibar, Nous, citoyens d’Europe ?, op. cit., p. 61.

67 Étienne Balibar, La Crainte des masses, op. cit., p. 50.

68 Raja Shehadeh, A Rift in Time, op. cit., p. 221.

69 Albert Memmi, op. cit., p. 103.

70 Raja Shehadeh, A Rift in Time, op. cit., p. 55.

Table des matières

Introduction

Politiques frontalières : ouvrir les imaginaires in situ ?

La frontière entre le Mexique et les États-Unis : d’un espace configuré à une configuration en acte

Celui qui arrive un jour, et qui le lendemain demeure

« Les frontières, ça n’existe pas »

Regards sur la frontière : un modèle d’hybridation ?

Le plateau théâtral : une nouvelle frontière

L’état de transition : un regard sur la vie

À la frontière entre plusieurs territoires, entre interconnexions, hybridations et circulations. Pratique artistique de l’hybridité

Penser l’altérité : une frontière à soi ?

Paroles de créateur.ices : MONOCULTIVO

Frontières « intraduisibles » : le cas de la ligne verte dans l’œuvre de l’essayiste palestinien Raja Shehadeh

Chants enregistrés traversant les frontières : circulation, croisement et imaginaires au Levant durant les années 1920-1940

« Le texte est du côté de la tentative — comme la colère, celle-ci peut être désespérée, mais relève tout de même d’un flux vital. »