Résumé

Œuvre parue sans illustration, La Princesse de Clèves a progressivement inspiré les illustrateurs qui, à partir du XVIIIe siècle, ont constitué un album de passages obligés, découpés et isolés dans le roman de Madame de Lafayette. Ces lieux de mémoire iconiques se caractérisent par l’attention portée à la dimension scopique du roman qui multiplie les écrans ou les obstacles à l’échange des regards. Mais si la logique de scène préside à bon nombre d’images (au point, dans certaines illustrations du XXe siècle, de faire disparaître les personnages au profit du décor), un glissement s’opère en elle, et dès les premières gravures, en faveur d’une logique de plan, selon une autre configuration visuelle qui n’est pas étrangère au roman lui-même.

Jusqu’au XIXe siècle, il n’existe que très peu d’images de La Princesse de Clèves. En dehors de quelques ornements typographiques, l’édition originale de 1668 est dépourvue de figures. La plus ancienne illustration, à ma connaissance, est la page de titre de l’édition in-12 clandestine publiée à Amsterdam en 1698, cinq ans après la mort de l’écrivaine, sous le titre : Amourettes du duc de Nemours et [de la] Princesse de Clèves.

La gravure ne restitue pas un passage identifiable du texte : un homme et une femme marchent côte à côte dans l’allée d’un parc ; ils sont en pleine conversation. D’après leurs gestes, chacun réagit aux paroles de l’autre : l’homme mène le dialogue, il prend la main de la femme qui, paumes tournées vers l’extérieur, paraît s’interroger. Sans doute s’agit-il d’incarner le couple explicitement désigné dans le nouveau titre imprimé sous la figure, titre plus léger et plus galant que l’original. La promenade reste toutefois difficilement repérable et au contraire, dans le récit, les deux personnages éponymes ont bien du mal à trouver les occasions favorables pour s’entretenir. Il serait possible d’imaginer que les protagonistes de ce frontispice se racontent l’histoire que nous allons lire ou débattent à son sujet, comme la réception de l’ouvrage de Madame de Lafayette en fut le prétexte1, dans un jardin, décor naturel du loisir lettré ou sentimental. Au début d’un livre dont nous allons nous aussi emprunter le chemin, la gravure mettrait ainsi davantage l’accent sur la narration (son plaisir relevant des charmes de la conversation) que sur la diégèse, même si la situation d’intimité représentée par la gravure est constamment à l’horizon de la fiction.

Au XVIIIe siècle, on ne recense que deux gravures destinées à des publications anglaises de La Princesse de Clèves. L’une, datée de 1729, met en image l’épisode dit de la canne des Indes ;

l’autre, reprenant la scène d’aveu, a été dessinée et gravée dans le cadre d’une édition de 1777 à Londres.

Au XIXe siècle, quelques gravures sont introduites çà et là mais il faut attendre 1889 pour que paraisse une édition abondamment illustrée.

Imaginées par Jules-Arsène Garnier, une série de gravures scande les grands temps de la narration ; elle articule les différentes parties et escorte à un rythme régulier la lecture du roman. Mais c’est seulement au XXe siècle que le livre de Madame de Lafayette stimule pleinement l’imagination des illustrateurs. On recense, à partir des années 20, une vingtaine d’éditions illustrées ; elles sont complétées par une bande dessinée sortie en 2019 et plusieurs adaptations cinématographiques2.

De ce corpus se dégage peu à peu, au long du XIXe siècle, une topique d’images, un album de lieux narratifs. L’illustration favorise ce type de lecture anthologique. Dans l’œuvre de Madame de Lafayette, les artistes constituent ainsi un ensemble de passages obligés. Ce sont généralement des épisodes ressentis comme des nœuds de la diégèse, ou des « noyaux » dans la terminologie de Roland Barthes3. Ces séquences, qui animent le processus diégétique, aménagent également des arrêts susceptibles d’être découpés et cadrés en images : épisodes de la rencontre chez le bijoutier, du portrait volé, de la canne des Indes…

A ces endroits, le récit change de vitesse. Non qu’il ne s’y raconte plus rien et même au contraire, ce sont des moments qui ont des conséquences significatives sur l’histoire. Mais il s’y joue aussi autre chose : une expérience dilatoire qui, en partie, prend le pas sur la construction dramatique, tout en lui étant étroitement coordonnée. Il ne s’agit plus uniquement d’exercer une pression sur la dynamique des événements mais d’explorer des phénomènes perceptifs c’est-à-dire, dans le cas de La Princesse de Clèves, avant tout visuels. Car, en dehors de quelques scènes où prédomine l’échange verbal, comme la scène de l’aveu, ce sont principalement les situations scopiques qui intéressent l’illustration ; des situations qui mettent le regard au cœur de la complication, de l’échec ou de l’aporie de la communication, principalement entre Nemours et la Princesse et entre les époux de Clèves.

Ces scènes attestent en plusieurs points stratégiques que la fiction modalise un impossible partage du visible, en modulant une scène absente : celle, stabilisée, ordonnée, non du coup de foudre auquel le roman donne le bal pour cadre et que les illustrateurs ont su exploiter, mais l’hypothétique scène privée où les amants se retrouvent et acceptent de s’aimer. Même l’occasion heureuse de la réécriture de la lettre du Vidame, la plus proche de cette intimité que voudrait faire durer Nemours, se déroule en présence de M. de Clèves. Mais c’est justement parce que cette scène n’existe pas, tout en s’inscrivant en creux dans chaque nouvelle rencontre, que le roman peut paradoxalement produire des scènes qui font image : des scènes pleines, denses, toutes chargées de l’énergie du désir ; des scènes toutefois dans lesquelles l’entrelacement des regards est une sorte de point aveugle. Or le manque à se voir permet d’inventer toutes sortes de dispositifs scéniques complexes. Dans ces dispositifs qui positionnent les personnages au sein d’un espace généralement divisé, la vue se cristallise et, en même temps, se diffracte, fuit, se perd, s’aveugle, s’éblouit, butte constamment sur des écrans interposés pour démultiplier ses virtualités.

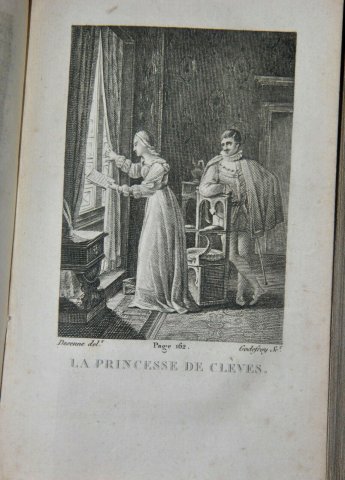

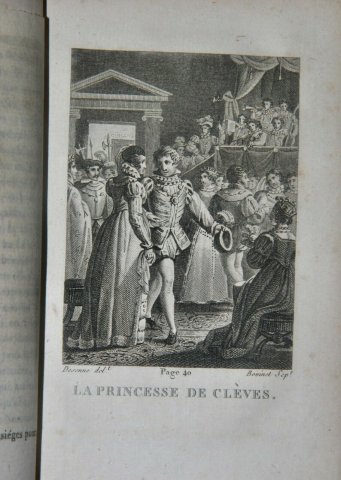

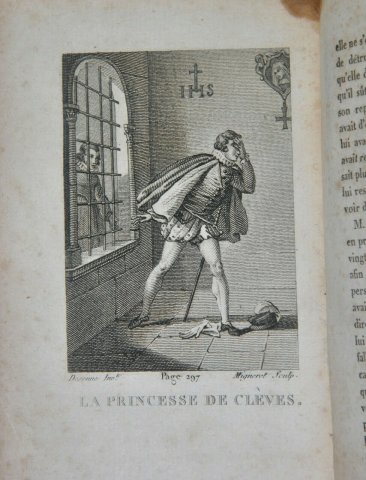

Dans la série dessinée par Desenne pour l’édition illustrée de 1818 – l’une des premières à proposer un accompagnement iconographique des quatre parties du livre –, les illustrations reproduisent, chacune à sa façon, ce complexe du regard. L’agonie de Madame de Chartres en offre l’une des circonstances.

Fortement cadrée, la gravure rapproche autant qu’elle éloigne la mère et la fille accablée de chagrin. On repère quelques-uns des traits de la scène textuelle, repris pour aider le dessinateur à organiser sa scénographie visuelle : le regard tourné de Madame de Chartres « de l’autre côté », les mains qui se touchent et les larmes de la fille. Mais Desenne renforce l’attitude de cette dernière en redoublant le geste de sa mère : Mademoiselle de Chartres elle aussi détourne les yeux. Elle porte son mouchoir au visage, en une version partielle du voile de Timanthe qui, pour suggérer l’acmé de la douleur, occulte son expression directe.

Dans une autre scène illustrée, la lecture du billet de Mme d'Amboise répartit encore les regards sans les relier. La princesse est placée à la fenêtre pour bénéficier de la lumière ; Nemours l’observe de dos ; entre eux, un fauteuil met en contact leurs corps tout en faisant obstacle et empêchant qu’ils ne se touchent.

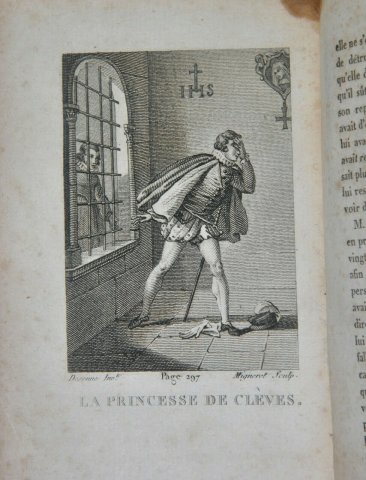

La visite de Nemours au couvent – dernière image de la série – est une autre variation de la non-réciprocité de l’échange visuel. Elle fait écho aux dispositifs précédents : cette fois, c’est Nemours qui se voile les yeux de douleur et c’est la dame de compagnie de la princesse qui voit le duc de dos. Un petit portrait accroché au mur en haut à droite ajoute un troisième point de vue, émanant d’une peinture. Ce portrait dans l’image semble l’avatar de celui, absent, inaccessible de la princesse ; il est à la fois le visage mental dont le duc ne parvient pas à se détacher et le visage d’une femme déjà retirée du monde et bientôt prête à disparaître de l’horizon du roman.

Cependant, au départ de la suite gravée de Desenne, la première gravure avait permis la rencontre des regards. On y voit, au cours du bal, Nemours inviter mademoiselle de Chartres à le suivre. Le duc, tourné vers Mademoiselle de Chartres, désigne de sa main qui tient son chapeau un lieu, quelque part à droite de la gravure, un endroit où ils pourront danser sans doute, ou tout simplement être ensemble. Mais on imaginera, dans une dimension plus symbolique, que cet endroit pourrait être celui de l’intimité partagée. Cette intimité, extrafigurale, n’est pas représentée ; elle est non représentable, tant le monde, la Reine, les nombreux courtisans empêchent de le discerner et de le matérialiser. La Princesse, de profil, est orientée vers le lieu où elle est conviée ; mais l’héroïne paraît plus figée que le duc, plus incertaine peut-être de vouloir se donner à l’autre.

On pourrait alors considérer l’illustration de 1777 comme la scène originelle de toutes les illustrations de La Princesse de Clèves, qui font des scènes du regard opacifié le prétexte légitime de leur existence même. La gravure détaille l’aveu, maintes fois traduit par les artistes. Le décor choisi ici ne correspond cependant pas aux données descriptives fournies par Madame de Lafayette puisque l’échange a lieu dehors, dans un jardin dont on peut estimer qu’il correspond mieux, à cette époque, à l’horizon d’attente visuelle du livre galant. Pour l’illustration, le dramatique entretien entre les époux surpris par Nemours permet idéalement de combiner et, tout à la fois, de faire diverger des lignes de regard : le duc vole en voyeur un moment impossible à supporter pour la princesse et le prince ; l’un et l’autre signifient l’intensité de leur peine en portant les mains à leurs yeux. Clèves détourne la tête et repousse d’un geste ce qu’il ne peut souffrir. Le premier plan est occupé par les regards qui traduisent et condensent l’émotion. Nemours est présent, quant à lui, à l’arrière-plan, dans une trouée du décor végétal ; seul son visage est perceptible entre le tronc de l’arbre et des feuilles, à la façon d’un médaillon. Pourtant, le duc, ou son portrait cadré par le paysage, n’observe pas la scène qu’il est censé épier : il fixe des yeux le spectateur de l’estampe. Au moyen d’une sorte de métalepse scopique, il passe le quatrième mur de l’image. L’illustrateur adopte ainsi les codes bien connus de l’effraction qui associe un personnage, en position d’admoniteur transgressif, au spectateur. Mais se joue là très exactement le statut de l’illustration, que Nemours rattache à la nature même de la scène puisque son regard qui crée la scène visuelle implique aussi le lecteur en tant que spectateur.

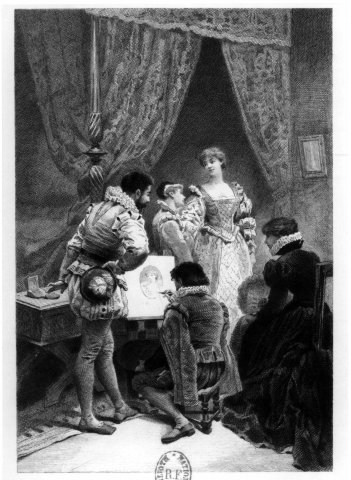

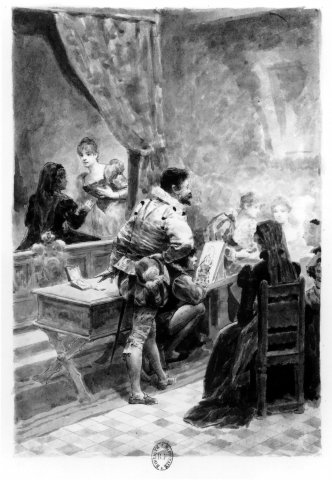

Dans la galerie des illustrations et dans le prolongement de la scène paradigmatique précédente, je retiendrai une gravure qui montre exemplairement les possibilités offertes par le texte à l’image et la manière dont les illustrateurs ont pu les développer. Elle est empruntée à la série de Garnier en 1889 et représente le fameux vol du portrait.

Garnier compte la scène parmi les moments du roman auxquels il consacre une planche entière. Il y agence un système vertigineux de regards obliques. Pendant qu’elle parle à la Dauphine, la princesse s’aperçoit en effet que Nemours s’apprête à dérober son portrait. L’objet est retourné et ne laisse rien deviner des traits du modèle. Il faut pour en avoir l’idée se reporter au portrait que complète le peintre sur sa toile, comme s’il était le revers de celui posé sur la table. Le visage peint (esquisse du portrait dessiné et gravé qui, dans l’estampe, lui sert de modèle) oriente son regard vers la scène locale dont Nemours protège le secret, et que la gravure nous autorise à surprendre. Garnier ne restitue pas l’instant où, dans le texte, les regards du duc et de la princesse se croisent ; il suit les circulations médiatisées, vectorisées par les simulacres. De fait, la princesse elle-même, dans l’encadrement formel très appuyé des tentures du lit, se donne moins comme un être réel que comme une figure. Figure dont les traits disparaissent de copie en copie : concentré sur sa toile, le peintre est supposé poursuivre son travail mais l’état du portrait qu’il exécute n’est encore qu’ébauché et la disposition du médaillon que Nemours est sur le point de saisir, sans le toucher effectivement, maintient le visage caché. De sorte que plus Nemours est près d’atteindre la princesse, plus, en réalité, il s’en éloigne et plus, d’une certaine façon, il la fait disparaître (la grande nappe noire du corps de la Reine pouvant s’appréhender comme la métaphore concrète de cet anéantissement des images). Les traits du duc, devinés par son profil, demeurent eux aussi esquissés et la forme de son chapeau dessine un énorme œil aveugle. Le petit miroir rectangulaire suspendu à droite est, de son côté, le point de départ d’un axe transversal qui rejoint le portrait (sa forme est miniaturisée par le couvercle de la boîte). Il pourrait être témoin du vol ou prendre dans son reflet l’ensemble de la scène ; il ne réverbère pourtant rien. Le dessinateur a uniquement travaillé sa surface sans lui accorder la moindre image. Le foisonnement des instruments de vision et des regards, au lieu d’accroître les possibilités de voir et d’offrir des images, ne sert finalement qu’à multiplier les écrans, en une mise en abyme vertigineuse mais vaine qui maintient, avec l’aporie de la rencontre, la relance infinie du désir4.

Les moments prélevés au texte, par leur nature, incitent les illustrateurs à travailler visuellement les scènes selon des logiques empruntées au pictural comme au théâtral : étagements des perspectives qui augmentent la profondeur de champ et donc les virtualités du regard ; cadrages réverbérés à l’intérieur des images, divisant ainsi les points de vue jusqu’à les rendre étanches les uns aux autres… Outre son influence sur l’histoire de l’illustration, cette double référence, picturale et théâtrale, relaie la manière dont le texte conçoit le rapport au visible au sein de son intrigue, au profit du romanesque. Dans la fiction, les occurrences des tableaux (portrait de la princesse, tableau du siège de Metz) suggèrent à quel point les corps ont tendance à s’abstraire ou à se muer en images. Les personnages de Madame de Lafayette sont des êtres pour l’image, images déjà ou images à venir que copie l’illustration. Quant à la référence théâtrale, elle correspond à un monde social duquel les amants ne parviennent que difficilement à se soustraire, un monde gouverné par le miroitement des apparences et la surveillance généralisée des conduites. Prendre place dans l’illustration, c’est ainsi pour les personnages du roman de Madame de Lafayette se confronter au trouble d’une présence happée par l’image et, conjointement ou contradictoirement, accaparée par la théâtralité de la représentation sociale.

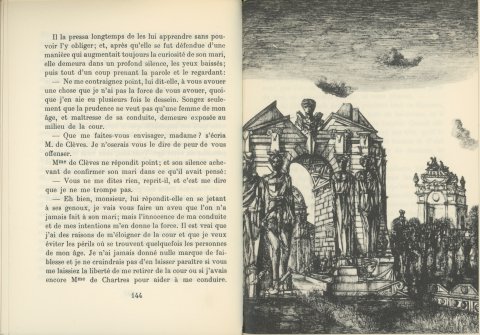

Pour une édition de 1947, André Beaurepaire, qui fut peintre et scénographe, fait presque totalement disparaître la diégèse du roman sous une surabondance de décors architecturés à la Piranese et scéniques.

Le lecteur peinera à retrouver dans ces espaces tentaculaires les personnages de La Princesse de Clèves. La logique de scène a totalement envahi l’espace graphique. Au début de la maladie de Clèves, la princesse ne quitte plus la chambre ; Nemours est « désespéré de la voir plus ». En vis-à-vis de ce retrait de l’héroïne, André Beaurepaire a disposé une illustration de la chambre saturée d’ornements et presque dévorée par son décor, vide de tout personnage.

Pour la scène de bal, l’artiste déploie sur une double page une image d’une grande exubérance graphique ; les acteurs du bal, anonymes, interchangeables, se noient dans les volutes des traits ; ils semblent retenus dans l’espèce de piège, de tissu arachnéen qu’est l’espace social.

Le frontispice prévu par l’artiste, semblable à une maquette de décorateur de théâtre, détermine d’emblée l’univers d’un roman lu comme une pièce aux figures absentes.

La contribution de Christian Lacroix à l’histoire de l’illustration de La Princesse procède elle aussi de cette hyperthéâtralisation du texte. Elle porte moins cependant sur le décor, comme André Beaurepaire s’était employé à l’avancer du fond pour absorber la scène. Naturellement, la fantaisie de Lacroix se concentre sur les costumes.

Plusieurs éditions des années 1920-1930, commandées à des décorateurs ou des dessinateurs de mode, insistent également sur l’esthétisation du vêtement, et non plus simplement du costume pour mettre en valeur la couleur d’époque. Mais, degré supplémentaire, chez Lacroix, le romanesque, pratiquement inexistant sur le plan de l’action, se condense dans l’exubérance des des tissus et des formes. Il semble que dans cette lecture visuelle du roman, une image médiatrice ait définitivement marqué l’imaginaire de Lacroix : celle de Marina Vlady dans l’adaptation de Jean Delannoy, serrée, prise dans des robes dont le col remonte extrêmement haut, raidissant le port de tête ; mais ce corps luxueusement orné dégage, pour Lacroix, une aura féerique qui concentre le charme de la nouvelle.

C’est cette vision qu’il réinterprète dans l’univers textile qu’il tire du texte de Madame de Lafayette : parures, vêtements floraux vigoureusement colorés, visages maquillés comme les ornements supplémentaires des habits dont les matières et les motifs alimentent la sensorialité des illustrations. Cette magnificence, cultivée pour elle-même, ne manque pas de rappeler le spectacle de la Cour, où la merveille des apparences est le masque fascinant mais illusoire des comportements, où la vie privée n’existe qu’à peine et où le moi profond, empreint de désirs, est refoulé dans ses innombrables secrets. Mais les couleurs de la princesse portées par Nemours, quelques rubans noués autour de la canne des Indes sont dans le roman des signes indiciels émis par le corps sensible que retissent des images semblables à des gravures de mode. Lacroix cherche à transfigurer les corps ; cette interprétation qui exhausse la beauté n’est que partiellement la solution mise en avant par Madame de Lafayette pour compenser les défauts de présence ; elle fait cependant sens par rapport aux éléments disponibles à la rêverie, inclus dans la fiction : tissus, motifs végétaux, espaces labyrinthiques…

Dominant l’illustration de La Princesse, le modèle de la scène entre toutefois progressivement en concurrence avec un autre. A partir du moment où les éditions déclinent des séries illustratives, un changement de paradigme est susceptible de s’opérer. En effet, en augmentant les images, l’illustrateur peut être tenté de réintroduire davantage de narrativité dans sa lecture et ainsi de faire tendre l’image au plan. Dans le cas d’une série, chaque image se détache de la trame narrative mais le nombre donne l’impression d’une continuité, certes encore syncopée mais plus linéaire. Avec la série, se dessine un flux, un film d’images.

Cette tendance apparaît chez Garnier. Pour la première fois, l’illustration rythme le texte à intervalles très réguliers ; elle livre au lecteur un fil de gravures cohérentes, relativement enchaînées, bien qu’à distance les unes des autres, et qui commencent à se rapprocher de la logique du plan. L’illustration est alors pensée non seulement dans son articulation au texte mais dans le cadre de son unité interne, en fonction d’un agencement autonome qui raccorde les images les unes aux autres.

Dans le plan, la scène est traversée par le mouvement d’une action en cours qui la précède et qui reprendra avec elle. Au lieu de faire contraste avec ce qui lui est extérieur, l’image-plan inclut son hors-champ dont elle fait un signe : elle appelle le prolongement des images suivantes et elle contient la mémoire immédiate des précédentes. Il n’est pas seulement question pour les personnages d’entrer et de sortir d’un espace, mais bien d’imprimer en lui l’énergie de leur mouvement. La fiction de Madame de Lafayette n’est elle-même pas étrangère au modèle du plan en ce que ses scènes, étagées selon différents niveaux spatiaux (à l’instar des plans d’un tableau), résultent de mouvements qui, un temps arrêtés, sont destinés à reprendre aussitôt ; mouvements qui passent à travers elles et contribuent à les déréaliser. Car les scènes sont les dépôts provisoires, d’un glissement qui caractérise des personnages insaisissables les uns aux autres.

Chez Desenne déjà, le plan contamine la scène puisque la scène est sans issue, dissoute dans le départ, la fuite, l’éloignement, dans des directions, indiquées par l’image mais sans terme visible, au-delà du cadre.

En créant ainsi des images qui « feuilletonisent » le texte, Garnier montre qu’il lit la nouvelle de Madame de Lafayette à la façon d’un roman historique dont le genre est alors à la mode, ou qu’il la lit comme un montage d’images potentiellement mobiles, une suite de photogrammes en quelque sorte. Le plan est l’opération imaginaire que le cinéma développe au moment où Garnier compose ses dessins ; il trouvera dans les adaptations de La Princesse pour l’écran son aboutissement. Mais sous une forme archéologique, le plan apparaît dans l’illustration. Pour preuve de ce nouveau régime de l’image l’étrange dessin que Garnier consacre à l’épisode de la canne des Indes.

Nemours s’est approché extrêmement près du cabinet de Coulommiers ; il surprend la princesse qui admire son ouvrage : la canne récupérée à Nemours qu’elle a décorée de rubans. Mais l’ouverture, le fort éclairage, le plan légèrement de biais qui écrase la perspective confèrent à la vision de la princesse l’aspect d’une image projetée sur un écran, onirique et sidérante.

Dans son adaptation illustrée de 1929, le dessinateur de mode Etienne Drian compose une représentation du tournoi qui, influencée par le cinéma, divise des plans de réalité et à travers eux, distingue des degrés de fiction. Tout se passe comme si les personnages assistaient à une projection : au fond, comme sur un écran, se découpent les ombres un peu pâlies des cavaliers, doublant un premier plan apparemment plus « réel ».

Plus frappante encore l’illustration du vol du portrait : le miroir renforce un cadrage très pictural mais le décadrage du premier plan, qui ne laisse plus apparaître que le bras de Nemours, vient compliquer l’unité de l’image et la soumettre à la furtivité, à l’urgence d’une action en cours. La scène, via le tableau, s’échappe dans une promesse de plan par où circule l’énergie et s’atténuent les différences de niveaux de réalité.

Cette illustration le montre, le plan réorganise la perception. Il ne dépend plus exactement, comme la scène, de divisions géométriques qui structurent l’image et permettent de positionner des personnages pour des combinaisons scopiques. Le plan rapproche les plans de réalité, il facilite les graduations physiques et brouillent les limites. Il donne une commune mesure à ce qui n’en a pas nécessairement, ouvrant ainsi aisément la voie au rêve, grâce à la transformation plastique des valeurs visuelles et à l’indétermination des contours. Pour La Princesse de Clèves, le modèle du plan contribue à la problématisation du visible. Car ce qui sépare les personnages, en barrant leur désir, au point de les rendre étrangers l’un à l’autre est rendu dans le plan et ses opérations de juxtaposition, de collage onirique.

Il en va ainsi de la version par Choquet du vol du portrait : la scène dépend de cadrages internes dont le lit est le centre géométral et elle organise les regards en les répartissant selon des directions presque opposées. L’illustration ajointe deux pans d’images en un même plan ouvert de part et d’autre, et dont chaque personnage est le vecteur.

Le plan met dès lors en relief la part d’étrangeté des présences, voire témoigne de la dette des images du roman vis-à-vis du fantasme. Les illustrateurs ont, dès leurs premières réalisations, senti que la matière de l’œuvre de Madame de Lafayette sondait l’imagination assaillie de désirs et que, dans un monde social préoccupé par l’obsession de voir et d’être vu, la passion devait entrer, se vivre et peut-être s’égarer dans le champ des images. Les illustrateurs varient ces hésitations à exister qui tourmentent, à des degrés divers, chaque personnage, les doutes que les uns et les autres ont sur leur propre réalité et les processus de cristallisation amoureuse et donc de déformation de l’identité profonde dont ils sont les supports. Chez Drian, la scène du portrait surprend les lois de la réalité : Nemours paraît sortir du miroir pour attraper cela même qu’il saisit sur un autre plan ; les deux gestes se répondent ou se concurrencent, réunissent ou divisent l’identité sur le mode de l’inquiétante étrangeté. Dans une édition de 1946, Claude Chopy adapte lui aussi ces effets en obtenant de très forts contrastes de noir et de blanc et en amenant le clair-obscur de la gravure du côté de l’imaginaire de l’ombre cinématographique.

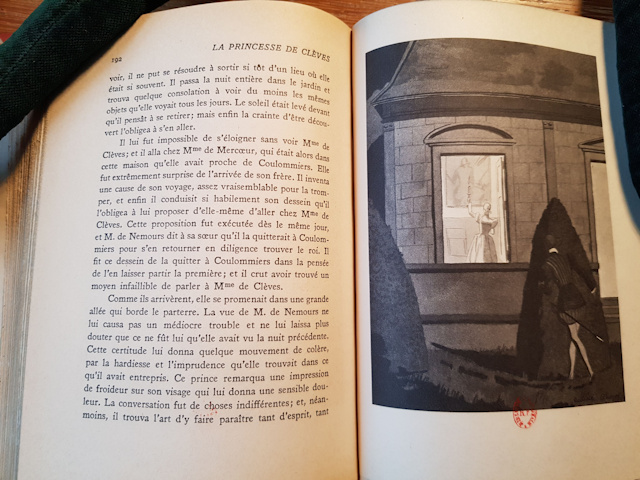

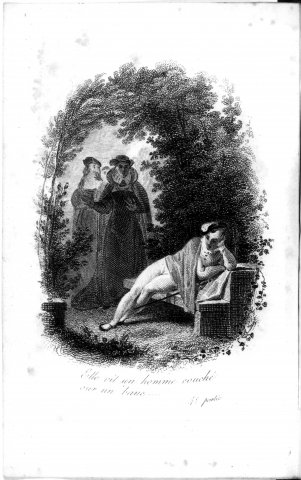

En 1826, Desenne livre deux images gravées sur cuivre :

L’une est sertie dans une belle page de titre ornée (on y découvre l’héroïne assise et méditative, une lettre sur les genoux) ; l’autre est un frontispice à la suite : symétrique de la première gravure, il représente la dernière rencontre manquée entre Nemours et la Princesse. Dans un format qui ressemble à une ouverture à l’iris, l’image est occupée par Nemours, la tête appuyée dans sa main, allongé sur un banc « au bout d’une allée », perdu dans ses pensées ; la Princesse, accompagnée, est surprise par le spectacle qu’elle ne veut pas déranger ; d’un geste, elle invite au silence et refuse d’avancer davantage. Les différences de lumière produisent une impression de plans juxtaposés, correspondant à l’intention du texte qui ne permet pas la rencontre et maintient les amants dans des états de présence indéterminés et étanches l’un à l’autre. L’effet de plan est troublant malgré l’immobilité des personnages ou justement en raison de cette immobilité. L’illustration entrecroise plan et scène : elle fige le dispositif scopique, à la façon d’un arrêt sur image (« cette vue l’arrêta tout court »), mais elle suggère aussi la double échappée d’un plan : celle de Nemours emporté vers l’Autre Scène, toute mentale, où pourrait être figurée l’image exacte de la Princesse à laquelle il tourne le dos ; celle de la Princesse qui, par son geste, stoppe apparemment le plan mais se prépare à refluer au fond de l’image (son geste serait alors celui d’un recul), à faire retraite dans son portrait, dans le creux d’une ombre qui préfigure son absentement final.

1 M. Laugaa, Lectures de Madame de Lafayette¸ Paris, Armand Colin, « collection U2 », 1971.

2 Dans un numéro à paraître de Littératures classiques, Agnès Guiderdoni revient sur ce corpus (« D’une illustration l’autre : récits figurés de La Princesse de Clèves au XXe et au XXIe siècle »). Son étude m’a inspiré ici plusieurs développements.

3 R. Barthes, « Introduction à l’analyse structurale des récits », Communications, 1966, 8, p. 1-27.

4 Il existe un dessin préparatoire à cette gravure. Dans ce premier état de l’image, le peintre ne prend pas la princesse pour modèle. Son positionnement, beaucoup plus à droite, dégage l’espace où agit la main de Nemours et permet à la princesse de surprendre le vol. Le second état fait glisser le cadrage vers la droite, replace Nemours dans l’axe du regard de l’héroïne. Le maillage optique est densifié de façon à rendre plus secrète et invisible, sauf pour le lecteur, l’action du duc. A la place du tableau initial suspendu au mur, qui doublait le travail du peintre, le dessinateur a préféré le miroir.

Table des matières

De La Princesse de Clèves au Fils naturel. L'invention de la scène (Journée d'étude d'Aix)

Illustrer La Princesse de Clèves : scènes textuelles / scènes visuelles

Figure(s) dans La Princesse de Clèves. Ce qui manque à la scène ?

L’invention de la scène comme dispositif : Diderot, Entretiens sur le Fils naturel

“Négligez les coups de théâtre, cherchez des tableaux” : la scène picturale selon les Entretiens sur le Fils naturel

La scène de l’absence : Du Fils naturel au Paradoxe sur le comédien

La mise en scène de la vertu sensible dans Le Fils naturel et les Entretiens avec Dorval

La Princesse de Clèves (Journée d'étude du Mans)

Sait-on comment finit La Princesse de Clèves ?

Une lecture seiziémiste de La Princesse de Clèves

De la querelle de La Princesse de Clèves aux critiques modernes : lectures du roman et enjeux moraux

Conscience, volonté et distance critique dans La Princesse de Clèves

La passion et ses signes. La maîtrise de soi dans La Princesse de Clèves

Faut-il réécrire La Princesse de Clèves ? Les objets dérivés et leur quête

Journée d'agrégation du 4 décembre 2021

Archaïsmes lexicaux et néologismes chez Charles Perrault et Marie-Catherine d’Aulnoy

« Honni soit qui mal y pense » : le jeu des proverbes dans les contes de Perrault et de Mme d’Aulnoy

Le Colloque des chiens de Cervantès : une conclusion ironique et sceptique

Du Bellay, entre tradition et innovation (Regrets, Antiquités et Songe)