Résumé

Le premier livre de René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, esquisse, de Cervantes à Proust, une vue d'ensemble du roman européen qui garde toute son actualité, mais dont on peut regretter qu'elle s'attarde assez peu au XVIIIe siècle : il semblerait en effet que le succès, pour nous assez déconcertant, du roman sentimental et de ses succédanés gothiques a quelque chance de devenir moins énigmatique si l'on admet que les auteurs élaboraient leur version propre du « mensonge romantique ». La présente étude cherche donc à démontrer, à partir d'une étude de cas, que les cœurs sensibles pratiquent en fait des ferveurs mimétiques qui suffiraient à elles seules à amener des conflits violents, mais qui ne compromettent ni leur grandeur humaine ni leur foncière innocence du moment que les romanciers les rejettent sur les machinations de quelques méchants sans scrupules.

Abstract

René Girard's first book, Deceit, Desire and the Novel: Self and Other in Literary Structure, sketches, from Cervantes to Proust, an overview of the European novel that remains very topical, but which we may regret that it dwells rather little on the eighteenth century: it would indeed seem that the success, which is rather disconcerting to us, of the sentimental novel and its gothic successors has some chance of becoming less enigmatic if we admit that the authors elaborated their own version of the “romantic lie”. The present study thus seeks to demonstrate, on the basis of a case study, that sensitive hearts do in fact practice mimetic fervors which would be sufficient in themselves to bring about violent conflicts, but which compromise neither their human greatness nor their fundamental innocence as long as the novelists reject them on the machinations of some unscrupulous villains.

Du rose au noir littéraires, il n’y pas forcément un abîme. Les deux registres, à y réfléchir, sont plutôt contigus puisque l’effarement fondamental des victimes du roman noir est en somme de découvrir la noirceur insoupçonnée d’un monde qu’elles avaient vu naïvement en rose. La découverte inverse semble moins fréquente. Si plus d’une intrigue noire débouche, après le châtiment des méchants, sur une manière d’apaisement général, on peut présumer que l’entente cordiale ainsi restaurée, fût-elle désormais préservée de toute tourmente ultérieure, ne retrouvera jamais tout à fait la paisible évidence d’une harmonie pour de bon décontractée. Les dénouements heureux qui amorcent le retour au rose sont généralement brefs, comme si les romanciers évitaient de parti pris ou d’instinct de s’y attarder ; cela pourrait signifier simplement que les gens heureux n’ont pas – ou n’ont plus – d’histoire(s), mais risque de traduire aussi certaine appréhension secrète. A suivre trop longuement ces rescapés, on ne tarderait sans doute pas à les découvrir mêlés à de nouvelles horreurs.

Le roman passe aisément du rose au noir, mais se risque rarement au trajet inverse. Ce curieux sens unique ne se sera sans doute jamais profilé plus nettement qu’à la toute fin du XVIIIe siècle : on pourrait dire sans trop exagérer qu’il se confond alors, pour quelque deux ou trois décennies, avec la trame même de l’histoire du romanesque. A la veille de la Révolution, la Romancie est dominée largement par une veine sentimentale, qui multiplie certes les belles morts et les catastrophes pathétiques, mais qui convie d’abord ses lecteurs à admirer sans réserve les belles âmes de ses protagonistes et à savourer avec eux les délices d’une sensibilité partagée. Les Baculard d’Arnaud et autres Marmontel ont moins bien survécu que Laclos ou Vivant Denon ; ce sont pourtant eux qui représentent au mieux la note dominante d’une époque qui ne se lassait apparemment pas d’entendre et de réentendre une leçon sentimentale devenue pour nous insupportablement lénifiante. Vers la fin du siècle, les cœurs sensibles ne disparaissent bien sûr pas de la scène romanesque. Toujours est-il qu’ils se voient alors de plus en plus souvent insérés dans une intrigue de type gothique, où la note idyllique se trouve réduite à la part congrue. Ce sont désormais les trames savamment ourdies des méchants qui retiennent d’abord l’attention.

Comme Pixérécourt et même Miss Radcliffe n’ont pas survécu tellement mieux que Baculard, ce brusque virage du rose au noir n’a pas encore reçu toute l’attention qu’il mérite. Les quelques chercheurs qui s’efforcent aujourd’hui de plaider la cause du gothic le félicitent le plus souvent de s’ouvrir à toute une part maudite jusque-là exclue de la Romancie1. Reste toujours qu’il n’est, pour peu qu’on entre dans le détail, que trop évident que le genre n’est pas de part en part novateur2 ; tout se passe donc comme si ses thuriféraires devaient bien, par la suite, revenir sur leur enthousiasme tant soit peu surfait et déplorer notamment que leurs romanciers se rabattent le plus souvent, pour leurs victimes, sur un profil sentimental parfaitement convenu.

Comme ils ne seraient assurément ni les premiers ni les derniers parmi les minores de l’histoire littéraire à se montrer à la fois audacieux et timides, on pourrait croire que ces prolongements du roman sentimental dans le gothic relevaient d’un simple phénomène d’inertie. L’intérêt soutenu pour les machinations ténébreuses, qui serait l’enjeu premier du genre, requerrait son lot de victimes ; les romanciers, faute de s’intéresser vraiment à ces figurants, se seraient contentés de physionomies quelconques, qui rejoignaient donc tout naturellement le personnel coutumier du genre le plus populaire de leur époque. Il s’agira ici de suggérer que ces personnages pour nous falots ont pu être, pour un temps au moins, les vrais protagonistes d’intrigues où les horreurs longuement développées, plutôt que d’anticiper sur d’infinies transgressions à venir, jouaient surtout un rôle directement fonctionnel. Ces horreurs ont pu servir d’abord à sauver le mirage sentimental.

Ce mirage avait besoin d’être sauvé parce qu’il était, tel qu’en lui-même, fragile. Pour cerner cette fragilité, j’aimerais me référer ici à une vue d’ensemble de l’histoire du roman désormais assez ancienne, mais toujours assez rarement exploitée pour le XVIIIe siècle. Le premier grand livre de René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, reste à ce jour, soit plus d’un demi-siècle après sa parution, une des rares tentatives pour esquisser une histoire vraiment cohérente du roman, qui s’affairerait, de Cervantès à Proust, à explorer les errements toujours plus tortueux du désir mimétique moderne. Le XVIIIe siècle restait à peu près absent de ce panorama : soucieux d’indiquer d’abord les grandes lignes, René Girard passait sans guère de transitions de Cervantès à Stendhal et pouvait le faire d’autant plus aisément qu’en 1961, la redécouverte du roman de l’Ancien Régime en était encore à ses tout premiers balbutiements. Mensonge romantique se contente, pour toute cette période, de quelques rapides paragraphes3 sur La Princesse de Clèves : c’était à l’époque le seul roman classique qui se devait de figurer dans la bibliothèque de l’honnête homme.

La seule notation de René Girard sur le roman du XVIIIe siècle apparaît deux ans plus tard dans un essai moins connu sur Dostoïevski. Ce petit livre présente le grand romancier russe comme l’aboutissement d’une longue évolution du romanesque et vient du coup, au fil de sa démonstration, à en rappeler allusivement quelques étapes que Mensonge romantique avait passées sous silence. D’où, entre autres, cette notation incidente, dont je crois pour ma part qu’elle fournit une clé qui pourrait ouvrir bien des portes :

A la fin du XVIIIe siècle, les hommes se jettent tous dans les bras les uns des autres, comme pour retarder le grand déchaînement de la Révolution et le triomphe de la libre concurrence4.

La référence à la Révolution n’est guère qu’un raccourci rhétorique, qui désigne l’avènement de certaine modernité ; on retiendra donc surtout que, le désir mimétique étant voué par nature à d’infinies concurrences, le roman sentimental devait avoir toutes chances d’être marqué à sa façon par l’imminence de ces conflits, que ses infinies protestations de tendresse chercheraient précisément à conjurer. Comme un tel escamotage purement verbal ne saurait suffire indéfiniment, le gothic pourrait marquer le moment où les violences seraient impossibles à écarter et où on chercherait donc à les rejeter sur quelque(s) méchant(s) de façon à préserver au moins la foncière innocence des personnages positifs. Ce qui revient à dire, pour emprunter un autre terme majeur de René Girard, que ces méchants seraient autant de boucs émissaires, qui permettaient, au déclin des Lumières, de prolonger vaille que vaille le mirage sentimental.

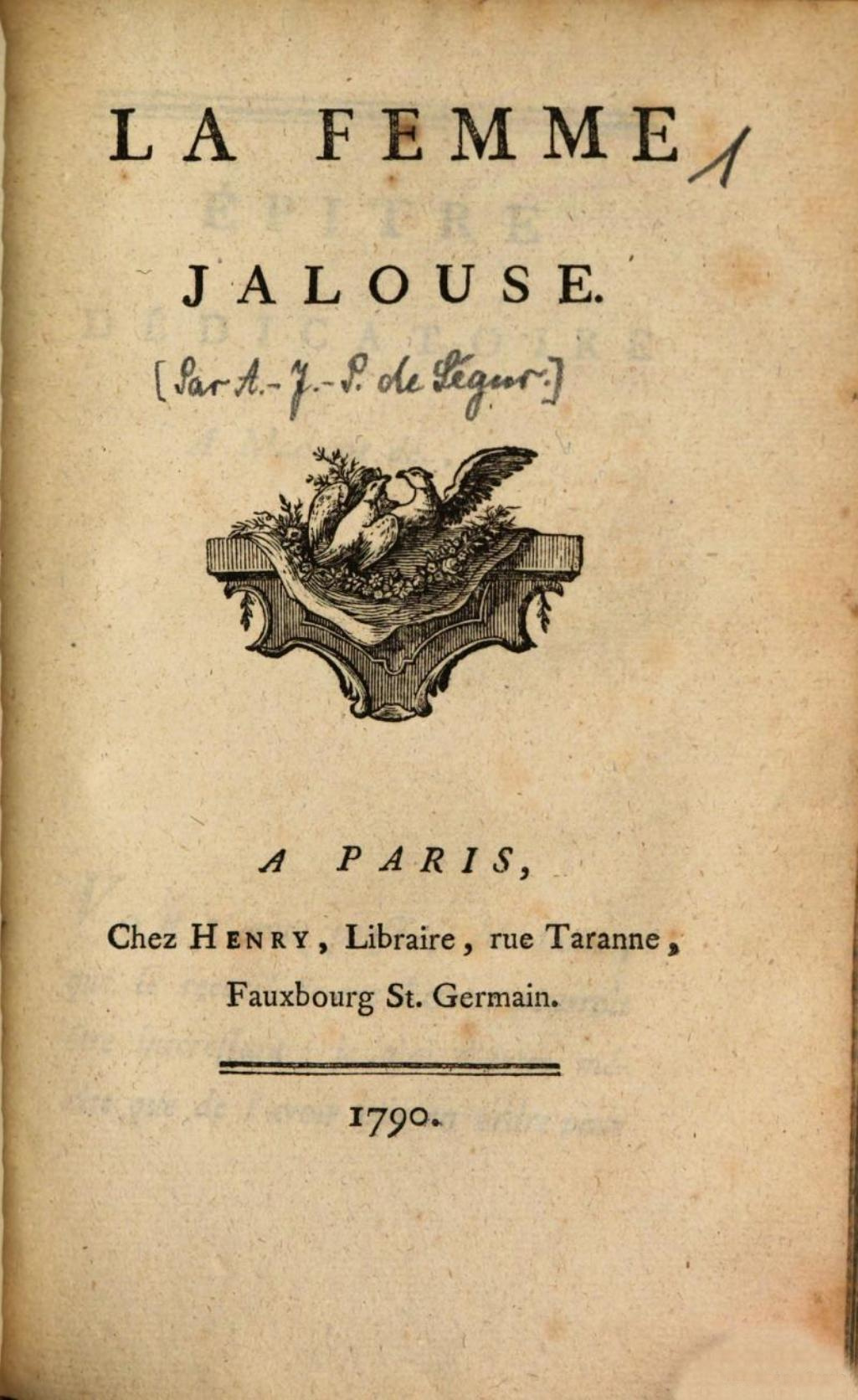

Soit donc, pour tester cette hypothèse, le cas peut-être exemplaire d’un roman jusqu’il y a peu très oublié mais récemment réédité et qui s’inscrit assez précisément sur la limite entre le rose et le noir. La femme jalouse5, de Joseph-Alexandre de Ségur, paraît en 1790. C’est le récit d’une catastrophe due aux menées criminelles d’une Baronne sans scrupules : elle se venge d’un Marquis, qui est depuis longtemps son amant et qu’elle soupçonne de la trahir pour une jeune Vicomtesse. Ce dénouement tragique termine une histoire assez simple, où tout le monde, sauf la Baronne, avait toujours été animé des meilleures intentions. Le Marquis avait multiplié ses visites à la prétendue rivale pour y servir les intérêts d’un jeune ami, le Chevalier. Il réussit, sans l’avoir cherché, pour lui-même, mais choisit, même s’il est fort troublé par instants, de rester fidèle à sa vieille maîtresse et de continuer à servir loyalement son ami, qui, de son côté, lui garde de son mieux sa confiance. Tour cela aurait pu déboucher sur une finale qui ne serait pas précisément euphorique, mais où tous ces personnages resteraient tendrement attachés les uns aux autres et contents d’eux-mêmes et d’autrui. La Baronne – et elle seule – en décide autrement.

Ces péripéties font la trame d’un roman épistolaire de facture assez classique, où le lecteur partage à tour de rôle les émois et les désarrois successifs des divers correspondants. A y regarder d’un peu plus près, on ne tarde pas à se dire que les intrigues de la Baronne ne font peut-être que précipiter un drame somme toute prévisible. Au début du roman, le Chevalier demande au Marquis de l’aider à obtenir les bonnes grâces la Vicomtesse : il y a là un guidage assez topique, qui prolonge un mentorat libertin qu’on connaît depuis Les égarements du cœur et de l’esprit et dont Valmont, dans lesLiaisons, affecte de se charger auprès de Danceny. La lettre où le Chevalier demande l’aide de son aîné plus expérimenté y met cette fois une ferveur assez singulière :

Je brûle que vous la connaissiez. Le suffrage de mon ami manque encore à l’hommage que je rends à ma maîtresse ; je veux que vous vous aimiez tous deux. (p. 29)

Le lecteur tant soit peu familier des ficelles du genre se doute d’emblée que ce vœu ne sera que trop accompli ! Toujours est-il que le Chevalier, qui ne s’inquiète encore de rien, ne sollicite pas seulement les conseils avisés, mais encore le « suffrage » du Marquis, auquel il demande en somme de valider son amour en y participant. Il s’inscrit ainsi, à son insu bien sûr, dans une lignée qui va du Curieux impertinent de Cervantès à L’éternel mari dostoïevskien ; on se souvient comment le protagoniste de ce denier roman cherche compulsivement à se convaincre, en rameutant lui-même les adorateurs possibles, que sa femme attire tous les regards et qu’il a donc très bien choisi. Le Chevalier n’a pas l’instabilité fébrile de Pavel Pavlovitch et est d’ailleurs un personnage incomparablement plus schématique ; il accomplit fondamentalement le même geste en demandant à un ami admiré par-dessus tout de lui confirmer la haute qualité de sa bien-aimée.

Le Chevalier n’aime pas exactement d’après l’exemple du Marquis, mais lui demande au moins une caution apparemment indispensable ; nous sommes dans les parages dangereux du désir mimétique. Le Marquis est un homme vertueux et de bonne volonté et fait, dans ce sens, un intercesseur beaucoup plus valable que les Veltchaninov et autres séducteurs de province qui fascinent Pavel Pavlovitch. Le monde du roman sentimental correspond à une étape moins tourmentée du désir mimétique que celui du romancier russe ; la différence est aussi que Dostoïevski cherche à percer les mirages du mimétisme alors que Ségur appartient plutôt à la cohorte incomparablement plus nombreuse des romanciers qui s’efforcent d’y croire et rejoint donc ce que René Girard appelait le mensonge romantique.

Il s’agira ici de montrer qu’il réussit surtout à préserver le mirage en faisant endosser ses implications désastreuses par la Baronne. Les personnages positifs deviennent ses victimes mais échappent du coup, pour l’essentiel, aux conflits et aux déchéances qui sont le lot habituel du mimétisme.

Ils y échappent à vrai dire si bien qu’on pourrait à la rigueur douter s’ils sont bien de sa mouvance. Le propos un peu trop fervent qu’on vient de voir ne suffit évidemment pas à lui seul à prouver que nous sommes ici dans les eaux troubles de la psychologie souterraine ; j’espère montrer qu’il est en fait le premier chaînon de toute une série de notations où je serais tenté de reconnaître la posture fondamentale de la mimèse, soit le sentiment d’une congéniale infériorité par rapport au médiateur et la conviction qu’il n’est pas de bonheur valable sans sa bénédiction.

Au début du roman, le Marquis intervient d’abord pour convaincre la Vicomtesse qu’elle doit continuer, ne fût-ce que par pitié, à recevoir les visites de son soupirant. S’ensuit une « scène touchante » d’attendrissement à trois, où le Chevalier, après quelques mots aimables de sa bien-aimée, se « précipit[e] dans les bras de son ami » (p. 55). Il y a là une manière d’Urszene, que le Chevalier ne manque pas d’invoquer quand la Vicomtesse, un mois plus tard, cherche de nouveau à l’éloigner :

Hé quoi! pouvez-vous oublier vos promesses, la scène touchante dont mon ami fut témoin ? (p. 79)

Il ne se doute pas, à ce moment, qu’elle l’écarte surtout parce qu’elle vient de prendre conscience de son amour pour le Marquis ; quelques jours plus tard, il se félicite toujours naïvement que sa bien-aimée apprécie si bien son ami :

La Vicomtesse vous aime plus que vous ne croyez, et c’est ce qui m’attache encore plus à elle : je vois que tous les jours vos vertus, vos qualités augmentent sa confiance en vous. Pendant le peu de temps que je suis resté chez elle, elle ne m’a presque parlé que de vous, elle ne tarissait pas sur votre éloge : aussi, jamais je ne l’ai tant aimée. Son cœur est bien digne du mien puisqu’il sait apprécier le vôtre. (p. 95)

Quand il apprend enfin la vérité, le Chevalier semble à peine surpris, mais proteste aussi « que [s]on malheur [l’] attache encore plus aux êtres qui le causent » (p. 123). Il y a là une part de générosité, puisque le Chevalier veut s’interdire toute jalousie et prétend même servir à son tour son ami, mais aussi, et sans doute plus profondément, une fixation quasi imprescriptible. La donne change quand la Baronne, dont c’est la première manigance, fait croire au Chevalier que la Vicomtesse le préfère secrètement et que, pour être sûre de ne jamais lui céder, elle se serait inventé un autre amour qui devait servir à le décourager. Le Chevalier croit volontiers une nouvelle si flatteuse ; il n’en tire pourtant aucune fierté puisqu’il s’empresse au contraire de demander à son ami d’espacer ses visites à la Vicomtesse pour mieux lui permettre de pousser sa pointe :

Je sens mon inconséquence, peut-être même ma folie ; il y a deux jours que je vous pressais de voir sans cesse l’objet de ma tendresse, aujourd’hui je vous prie de m’en éloigner ; j’attends ce sacrifice de votre amitié ; … pardonnez-moi ma faiblesse, cher Marquis ; laissez-moi tenter encore d’obtenir un bonheur sans lequel je ne puis vivre ; votre esprit, vos agréments, tout en vous doit m’éclipser, et diminuer encore aux yeux de la Vicomtesse le prix de mes sentiments et de mon hommage ! (p. 153)

Le prestige du Marquis reste donc intact. Quatre jours plus tard, le Marquis renouvelle sa demande tout en la combinant avec le rêve persistant d’une triade heureuse à venir :

Ah ! si je possède jamais (le) cœur (de la Vicomtesse), quel bonheur pour le mien de vous rappeler auprès d’elle ! De pouvoir réunir les deux objets de ma tendresse, et partager mon cœur entre l’amour et l’amitié ! Mais jusqu’au jour où mon triomphe sera certain, je vous le répète ; je crains votre séduction, vos agréments ; auprès de vous mon ami, qui peut espérer de plaire ? (p. 172)

Où les premiers mots retrouvent une chimère indéracinable alors que les derniers sont plutôt le véritable cri du cœur du moment. Le Chevalier écrit le même jour à la Baronne, qui joue alors les confidentes :

Je l’avouerai : au moment où je dois concevoir l’espérance la plus douce […], je suis jaloux de mon ami, oui jaloux, au point que si demain je triomphais de la Vicomtesse, je ne sais pas encore si je pourrais consentir qu’il vînt chez elle. J’ai beau me répéter que je suis aimé, que cette passion de la Vicomtesse pour le Marquis n’est qu’une feinte, elle a fait une telle impression dans mon âme que je ne puis me défendre de la jalousie la plus déraisonnable. (p. 173)

Ces piétinements en effet « déraisonnables » restent très en-deçà des cyclothymies forcenées des romans de Dostoïevski. On y reconnaît pourtant déjà leur ressort essentiel, l’admiration éperdue pour un modèle fascinant qui risque à chaque instant de s’inverser en son contraire et d’aboutir alors aux affrontements les plus éprouvants. A en croire René Girard, cette instabilité congénitale du désir mimétique moderne serait due en dernière analyse à sa dimension métaphysique. Le sujet moderne s’attacherait à ce point à ses médiateurs parce qu’il espère recouvrer auprès d’eux une plénitude et une grandeur irrémédiablement compromises depuis l’érosion des religions traditionnelles : la vaine poursuite d’une « transcendance déviée vers l’humain6 » aboutirait aux pires aberrations parce qu’aucune idole humaine ne peut valablement assouvir un tel appétit de grandeur. Les âmes incapables de s’en déprendre, et qui s’y accrochent donc pour le meilleur comme pour le pire, seraient ainsi vouées à chercher leur salut en des recours toujours plus désespérés.

La femme jalouse ne laisse pas transparaître cet arrière-plan spirituel. Le Chevalier dit bien une fois que « le Marquis est un Dieu pour [lui ] » (p. 57) et ses premiers appels à l’aide retrouvent de vagues phrasés de prière :

C’est à vous seul que je puis avoir recours : aidez-moi de vos conseils, achevez votre ouvrage (p.‹ 61)

Ces propos restent trop ponctuels7 pour faire le poids ; on admettra que dans ce roman mondain, tout emprunt plus appuyé au langage de la dévotion aurait vite fait de paraître ridicule, partant mortel à toute ambition de grandeur. Car c’est bien de grandeur qu’il s’agit ici. Quand le Chevalier apprend que la Vicomtesse lui préfère le Marquis, sa première réaction généreuse, où il se disait plus attaché « encore aux êtres qui causent » son malheur, est aussi une façon de se donner un beau rôle :

Puisqu’il faut vous aimer l’un et l’autre, je veux au moins que ma conduite ajoute aux remords de la Vicomtesse : ce sera là ma seule vengeance ; peut-être ai-je déjà fait connaître à cette femme adorable le cœur qu’elle n’a pas trouvé digne du sien. (p. 123)

Le Chevalier ne réussira pas constamment à remplir ce beau programme. Il n’en est pas moins typique de certain masochisme vertueux, qui est un timbre majeur du roman sentimental et où les sacrifices douloureux que les romanciers encensent si volontiers relèvent moins de la simple droiture morale que du souci de se composer une posture sublime très au-dessus du commun des mortels8.

Les âmes sensibles cherchent foncièrement à se démarquer des autres. Leur rêve de grandeur ne se donne d’ailleurs pas toujours des attendus moraux. Il leur arrive aussi de se prévaloir de l’intensité même de leur émois, voire des déchirements qu’ils leurs causent et qui attesteraient toujours leur supériorité native. Cet argument affleure sous la plume de la Vicomtesse, qui est, soit dit au passage, le profil le moins élaboré du roman : le désir mimétique s’intéresse toujours moins à son objet qu’à son médiateur. Quand le roman – polyphonie oblige – lui donne un moment la parole, ses propos rendent donc le plus souvent un son assez convenu. L’accent se fait un peu plus inattendu quand il lui arrive de se défendre un moment contre la tout aussi classique amie de couvent qui essaie de la préserver d’une passion dangereuse ; la Vicomtesse, le plus souvent assez déférente, se laisse alors aller à dire qu’elle préfère ses troubles à l’impassibilité de son amie :

Connaissez jusqu’où va mon délire : c’est à l’instant même où cette passion si vive fait le malheur de mes jours, c’est au milieu des remords et des larmes, que j’ose vous plaindre de n’avoir pas connu le sentiment qui m’enflamme […]. Puissé-je du moins vous donner une idée du véritable amour ; partout on l’ignore, on le profane, son vrai culte est dans mon cœur. (p. 104)

L’éloge des émotions, qui est la leçon centrale du roman sentimental, est ainsi à l’affût d’une mystérieuse grandeur, que ses personnages découvrent tantôt dans la haute vertu dont elles rendent capable, tantôt dans leur intensité même ; il s’agit foncièrement, dans ces deux cas qui ne s’excluent d’ailleurs pas, d’exercices de haute voltige dont les âmes froides, dont on suppose charitablement qu’elles composent la majorité de l’humanité, seraient à jamais incapables.

Ségur se montre au demeurant assez équitable pour donner aussi à la parole à une de ces âmes froides et lui confère même une physionomie assez attrayante. Trop foncièrement libertin sans doute pour s’identifier tout à fait à la tonalité sentimentale qu’il a choisie pour son roman, il flanque son Marquis d’un ami apparemment du même âge, le Commandeur, qui se veut étranger aux infinies complications du sentiment et n’y voit caustiquement que des jeux de l’amour-propre. Il estime ainsi que les réussites comme les échecs amoureux tiennent au hasard bien plus qu’à la profondeur des sentiments ou à l’adresse des séducteurs ; lui-même a été, comme un autre « fier de [s]es succès » mais est devenu assez « humble » pour croire « que l’on pouvait regarder l’amour comme une loterie, où tout le monde avait la même espérance » (p. 109) et où personne ne saurait donc, à proprement parler, se distinguer. Cela n’est, toutes proportions gardées, pas très loin de « cette sublime égalité de traitement entre le Moi et l’Autre9 » où René Girard voit parfois la quintessence de la sagesse romanesque. Le Commandeur en reste évidemment à une égalité assez instinctive : il regrette qu’il y ait « tant de gens assez bêtes pour être vraiment malheureux » (p. 97) par les femmes et « ne peu[t donc] pas souffrir qu’on mette de l’importance à toutes ces folies » (p. 151). Son réflexe fondamental est de dédramatiser les déboires dont les âmes sensibles feraient plutôt leurs délices ; il atteint une sorte de sommet à un moment où l’on croit que le Chevalier est devenu fou de chagrin et où, tout en s’apitoyant, le Commandeur imagine d’avance

toutes les extravagances qu[e les femmes] vont dire entre elles à ce sujet : Quoi mon cœur ? Est-il vrai que c’est l’amour qui lui a tourné la tête. Oui mon cœur j’en suis sûre. […] Mon Dieu qu’on est heureuse d’être aimée comme cela. C’est à peu près comme si elles disaient : Mon Dieu que l’on est heureuse de voir un homme bien souffrir pour nous, et servir de trophée à notre amour-propre. Car dans le fond il n’y a que cette espèce de triomphe dont elles jouissent. (p. 218)

La prétendue folie du Chevalier est en réalité le résultat d’une horrible machination de la Baronne, qu’il est maintenant grand temps de retrouver. Nous avons vu comment le roman de Ségur esquisse les linéaments d’une situation mimétique, où le Chevalier ne saurait se passer, pour mieux croire en ses amours, de l’aval du Marquis et suscite ainsi une rivalité dangereuse ; il reste à montrer comment le romancier réussit par la suite à faire l’économie de la détérioration globale des rapports qui devrait s’ensuivre en attribuant la débâcle finale à la seule méchanceté de la Baronne. Comme pour mieux asseoir ce rôle crucial, le personnage est nommé dès le titre : le roman qui va suivre sera donc bien son histoire10. Il aurait pu s’intituler aussi bien Les rivaux généreux, étant entendu que leur générosité presque inébranlable, qui est, si l’on peut dire, le mensonge fondamental du roman, reste précisément plausible parce que la Baronne se charge à leur place d’amener les conséquences désastreuses auxquelles, s’agissant d’une conjoncture si explosive, il fallait bien faire un sort.

Il serait un peu court de dire que cette méchante précipite un affrontement qui, si elle n’avait poussé à la roue, se serait infailliblement produit plus tard : ce serait oublier que le pire n’est pas toujours sûr et, surtout, que les personnages du roman ne sont pas des êtres réels et qu’il ne leur arrive donc par définition que les drames que leur auteur choisit de leur infliger. Reste qu’un roman où les protagonistes sortiraient sans la moindre encombre d’un pas si délicat paraîtrait sans doute trop rose pour être convaincant ; il fallait donc les exposer à quelques noirceurs – et de préférence à celles-là mêmes que la situation semblait appeler.

La Baronne est une vieille maîtresse qui craint que son amant de longue date ne se lasse d’elle et dont la jalousie est dictée surtout par un amour-propre implacable. Elle écrit dans sa première lettre :

S[i l’]amour [du Marquis] finit, mon empire doit commencer ; il sentira le poids de sa chaîne ; en un mot, mon sort est lié au sien pour la vie. […] Je consens à devoir à l’exigence, à la crainte, ce qu’autrefois je devais à l’amour. N’importe à quel prix j’obtienne ce que je désire ; que [le Marquis] me reste, c’est assez. Ma gloire m’est aussi chère que mon bonheur. (p. 31)

La confidence paraît assez surprenante et n’est amenée à vue de pays par aucune opportunité : la Baronne écrit ici au Chevalier et n’a aucune raison pour se montrer si familière avec un très jeune homme qui ne doit être pour elle, à ce stade du roman, qu’un vague ami de son amant. Ségur a dû tenir à camper son personnage et à le montrer d’emblée foncièrement étranger au monde des beaux sentiments ; il ne s’est peut-être pas rendu compte que la gloire dont elle se soucie par-dessus tout rejoint une préoccupation centrale de ses protagonistes sentimentaux, qui y tâchent, il est vrai, par d’autres moyens.

La Baronne projette donc d’attiser la jalousie du Chevalier pour le faire servir à sa vengeance. Dessein sans aucun doute criminel, mais dont on peut dire aussi qu’il s’impose : ces deux laissés pour compte de la nouvelle idylle (présumée) entre la Vicomtesse et le Marquis sont ce qu’on appellerait en d’autres contextes des alliés objectifs. L’alliance, en l’occurrence, tarde quelque peu à se nouer parce que le Chevalier entend d’abord s’incliner généreusement devant la bonne fortune de son ami. La colère impatiente de la Baronne lui inspire alors, dans une lettre à un complice, l’image même que nous avons déjà rencontrée sous la plume du Commandeur :

Victime de l’amour et de l’amitié, qu[e le Chevalier] aille encenser les êtres qui le trahissent, et servir de trophée à leur amour-propre ; mais périssent plutôt et mon amant et ma rivale que de me destiner à cet avilissement. (Lettre LXI, p. 31)

Peu importe alors que ni le Marquis ni la Vicomtesse ne cherchent, bien au contraire, à s’offrir de tels trophées ; le scénario a son évidence propre, qui finit donc par s’imposer. Le Chevalier réussit certes une belle résistance : si la Baronne n’a aucun mal à le convaincre qu’il est lui-même le préféré de la Vicomtesse – « combien on croit facilement ce que l’on désire ! » (p. 149) –, la lettre anonyme qu’elle lui fait envoyer ensuite, et qui insinue que le Marquis, en dépit de ses promesses, continue à fréquenter secrètement la Vicomtesse, ne rencontre d’abord aucune créance. Le Marquis comme le Chevalier sont l’un et l’autre des héros de l’amitié…

Cet héroïsme n’a toujours qu’un temps. La catastrophe finale est le résultat d’une mise en scène montée par la Baronne, où le Chevalier croit obtenir une preuve flagrante de la trahison de son ami. Les préparatifs du traquenard sont longuement détaillés ; les éditeurs modernes n’ont pas tort de parler d’un « dénouement rocambolesque » (p. 14). La Baronne feint de convier le Marquis à un rendez-vous dans une petite maison au prétexte que cette folie pourra revigorer leurs amours languissantes ; elle charge ensuite un complice d’y amener le Chevalier en lui faisant croire que le Marquis s’y rendra pour rencontrer la Vicomtesse. On réussit aussi, pour mieux appuyer ce mensonge, à suborner un domestique de celle-ci, qui feindra de monter la garde sur les lieux du crime et saura s’enfuir très ostensiblement en voyant arriver le Chevalier. Le Marquis survient quelques instants plus tard sans se douter de rien ; le Chevalier, accablé par une preuve si massive, l’attaque aussitôt et se « perc[e] le cœur lui-même par le fer de son ami qui ne voulait que se défendre » (p. 240).

Le roman aurait pu déboucher sur un combat à mort entre les deux amis. Le dénouement préparé par la Baronne côtoie cette conclusion logique et l’évite en même temps. On peut se demander s’il y fallait vraiment tant de frais de décor. Le complice de la Baronne qui doit amener le Chevalier près de la petite maison n’a aucun mal à l’y entraîner :

quand je suis arrivé chez Monsieur le Chevalier, il était plus que préparé à recevoir les impressions que je voulais lui donner ; comment n’aurait-il pas ajouté foi à mes discours, puisque même avant de me voir, les soupçons les plus violents agitaient son ami (lettre CXXXIX, p. 231)11.

Ces soupçons remontent au moment où, reprenant espoir pour lui-même, le Chevalier avait demandé au Marquis de se raréfier auprès le Vicomtesse ; même s’il n’a pas ajouté foi à la lettre anonyme, sa jalousie s’était faite de plus en plus inquiète12 et finit par prendre des allures pathologiques. La dernière lettre du Chevalier au Marquis, écrite à la veille du drame mais forcément dans l’ignorance absolue de ce qui se prépare, fait état d’une méfiance peu ou prou irrépressible :

Ayez pitié de ma faiblesse, quand la jalousie viendrait même encore déchirer mon cœur, et s’opposer à ce que vous me demandez… Ne serais-je pas excusable ; tout m’inquiète ! tout me tourmente !… peut-être, hélas ! on me trahit… Pardon, cher Marquis, à quoi m’emporte un aveugle transport ; vous voyez qu’à peine, je sais ce que je dis, je sens ma raison au moment de s’égarer (lettre CXXXIII, p. 224).

Un tel transport donne à penser que la Baronne risque fort d’avoir commis un crime superflu : devant un esprit si tourmenté, les circonstances accablantes qu’elle prépare soigneusement n’auraient sans doute pas trop tardé à s’amener toutes seules. Comme pour mieux dissimuler le caractère peu ou prou adventice de ses manigances, le texte la charge auparavant d’une autre perfidie, à vrai dire moins indispensable encore mais qui fixe définitivement les responsabilités de son côté. Pour mieux fouetter la colère du Chevalier, la Baronne s’avise, trois jours avant la catastrophe, de lui faire croire que la Vicomtesse l’invite à un rendez-vous secret, où elle-même prend sa place dans une chambre des plus obscures et se laisse arracher les dernières faveurs : le Chevalier sera d’autant plus ulcéré par une prétendue trahison qui suit de si près ce qu’il a cru être son propre triomphe. On imagine qu’il n’avait plus vraiment besoin de ce contrepoint pour se porter aux pires extrémités.

Le crime de la Baronne le dispense de s’y livrer de son propre mouvement et permet même de terminer le roman sur un suprême triomphe de l’amitié généreuse. Après s’être blessé mortellement à l’épée de son ami, le Chevalier est aussitôt détrompé par une lettre qui arrive à point nommé pour dévoiler toute la trame et peut donc mourir entre les bras du Marquis. S’ensuit une réconciliation émouvante et cette fois pour de bon généreuse : le Chevalier

a employé le peu de temps qui lui restait à vivre à demander pardon au Marquis d’avoir pu le soupçonner ; « courez, ajouta-t-il à son ami, courez chez la Vicomtesse, dites-lui que je meurs pour elle et que j’emporte dans le tombeau le remords affreux d’avoir pu soupçonner la candeur, la vertu même. O mon ami ! Puissiez-vous obtenir mon pardon !... Aimez-la !... unissez-vous ! …Qu’elle ne haïsse pas ma mémoire ! … Et que,… » A ces mots, il expira dans nos bras ; rien n’égale la douleur, le désespoir du Marquis (p. 242).

Cet instantané est le dernier mot du roman. Il est aussi son sommet puisque nous ne saurons jamais si le Marquis s’unira effectivement à la Vicomtesse : pareil retour à la normale, où les survivants profiteraient de la tragédie, ferait un mot de la fin trop prosaïque. Ségur a pu penser à un tel dénouement ; on en trouverait alors la trace dans une lettre où la Vicomtesse qui l’exclut d’avance y rêve un instant, comme on s’en doute in tempore non suspecto, et se l’interdit aussitôt :

Quand la mort vous enlèverait votre, … je connais votre délicatesse, je l’approuve, je la partage, nous devrions compte de notre conduite à la mémoire du Chevalier ; le pleurant ensemble, vous ne verriez, vous ne désireriez en moi qu’une amie, et moi malheureuse… mais je me tais, ma gloire m’avertit que je m’égare (p. 183).

Où l’on voit une fois de plus que la gloire, dans l’univers survolté des belles âmes, est bien plus importante que le bonheur.

Au dénouement finalement retenu, cette gloire semble à jamais sauve. Ségur couronne ainsi son tour de force : il a réussi à ne pas lésiner sur les conséquences désastreuses d’une situation délicate sans amoindrir pour autant les belles âmes qui s’y sont imprudemment exposées. Resterait à ajouter, mais cela nous entraînerait ici trop loin, qu’il partage cette réussite avec bon nombre de ses contemporains : le gothic a pu être d’abord, lors de ses commencements premiers, une dérivée paradoxale du roman sentimental, où le noir surabondamment répandu servait secrètement à autoriser le rose.

La donne changera quand, suite à une nouvelle inversion, les méchants et leurs crimes paraîtront fascinants tels qu’en eux-mêmes et du coup plus attrayants que les personnages vertueux. René Girard aurait reconnu là le « raccourci à la fois logique et dément13 » par lequel le désir mimétique vient presque infailliblement à s’éprendre des violences qu’il ne manque jamais de rencontrer sur son chemin. Mais c’est là une autre histoire, ou plutôt un autre chapitre de la même histoire, qui nous entraînerait plus loin encore…

1 Voir par exemple Annie Le Brun, Les châteaux de la subversion, Pauvert/Garnier, 1982.

2 C’est évidemment oublier que les horreurs de Pixérécourt et des siens ne sont pas pires que ce qu’on trouve un bon siècle et demi plus tôt dans les Histoires tragiques de François de Rosset.

3 René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, Grasset, 1961, p. 179-180. Voir également Paul Pelckmans, « Zaïde ou le désir selon l’autre », Les Lettres romanes, 67:3-4 (2013), p. 521-539.

4 René Girard, Critique dans un souterrain, Lausanne, L’Age d’Homme, 1976, p. 80.

5 Références, dans le texte, à Joseph-Alexandre de Ségur, La femme jalouse, édition présentée et commentée par Flora Amann et Benoit Melançon, Paris/Québec, Del Busso, 2015, 320 p.

6 René Girard, Mensonge romantique…, op. cit., p. 85.

7 La référence à Dieu revient deux fois encore, dans le contexte d’un compliment qu’on devine lesté de quelque ironie (« Eh bien Marquis, vous vous êtes conduit comme un Dieu, il n’y a rien à dire », p. 108) et dans un propos plus sarcastique d’un hypocrite qui se moque de sa dupe (« Je suis un Dieu ! », p. 201).

8 On pourrait rappeler à ce sujet quelques paragraphes sur la générosité cartésienne et cornélienne qui précèdent immédiatement, dans l’essai sur Dostoïevski, la notation sur les embrassades de la fin du XVIIe qui nous a servi ici de point de départ ; cf. Critique…, op. cit., p. 79. Charles Taylor indique de même que le néostoïcisme du XVIIe siècle diffère surtout du stoïcisme antique du fait qu’il s’émerveille de la beauté intrinsèque des performances de la constantia plutôt que de l’assentiment à l’ordre moral qui les sous-tend en principe ; cf. Les sources du Moi, Seuil, 1998, p. 201-206.

9 René Girard, Mensonge romantique, op. cit., p. 151.

10 Les éditeurs modernes emboîtent plus ou moins le pas dans leur Introduction, où la Baronne serait « le personnage le plus original du roman » (p. 12) ; on peut estimer que le caractère absolu de sa méchanceté la rend aussi tant soit peu sommaire et schématique.

11 C’est bien le texte de l’édition moderne, qui, s’il figure aussi dans l’originale, doit remonter à une erreur du prote. On doit entendre, de toute évidence, « l’agitaient contre son ami ».

12 Voir par exemple cette notation de la Baronne : « En vain le Marquis se conduit comme son ami le désire. L’espérance a doublé sa jalousie ; il voudrait le voir bien loin d’ici en l’aimant cependant à la folie » (lettre CIII, p. 180).

13 René Girard, La violence et le sacré, Grasset, 1972, p. 207.

Table des matières

Origines antiques et formes pré-classiques

Desultoriae scientiae stilo : Du topos comme échangeur entre le rose et le noir, d’Apulée à Sade

Mélusine : la violence des sentiments

Amour, sexe et crime dans Alector (1560) de Barthélemy Aneau

Territoires instables de la fiction pastorale : entre les « hommes de paix » et les « gens de guerre »

La grande hybridation : 1650-1780

De l’affaire Gaufridy à l’affaire La Cadière, de François de Rosset à Boyer d’Argens : des noirceurs du diable au roman rose

Une tentative de déterritorialisation : l’histoire de la marquise de Ganges dans les Lettres historiques et galantes de Mme Du Noyer

Les contes de fées ne sont pas toujours roses : avertissements et désillusions dans les contes merveilleux de la fin du XVIIe siècle

Les infortunes chinoises de la vertu. Jin Yun Qiao zhuan, un roman rose très noir du XVIIe siècle encore inédit en français

Jin Ping Mei, le plus grand malentendu de l’histoire de la littérature chinoise

Les histoires noires du Siècle d’Or espagnol retouchées en rose pour l’Europe des Lumières

Le mariage des topoï lyriques et tragiques dans Les Lettres de Sophie de Vallière de Mme Riccoboni

La révolution gothique

« Rubans roses » et « idées noires » dans La Nuit anglaise de Bellin de La Liborlière

Le roman à complot, produit des Lumières

Implications idéologiques de l’hybridation romanesque dans l’Histoire de quatre Espagnols (1802-1803) de Galart de Montjoie

Rétif de la Bretonne au XXXIe colloque de la SATOR

La vertu chez Sade et chez Rétif à l’épreuve de la traduction japonaise

Le roman rose face aux passions noires : Delphine de Germaine de Staël

Noirceurs esquivées. Mimésis et générosité dans La Femme jalouse

Du rose au noir chez Jean-Claude Gorjy : un laboratoire romanesque de la terreur, hybridation ou métamorphose ?

Lust, Caution (色,戒) : l’histoire derrière l’histoire